Table of Contents

Les microplastiques continuent de polluer les fleuves européens, s’étendant de l’Elbe en Allemagne à l’Ebre en Espagne, en passant par la Seine et la Tamise. Cette problématique est mise en lumière par 14 études publiées dans la revue Environmental Science and Pollution Research.

Une pollution omniprésente

« La pollution est dans tous les fleuves européens » étudiés, déclare Jean-François Ghiglione, directeur de recherche CNRS en écotoxicologie microbienne marine, qui a dirigé une vaste campagne de recherche sur neuf grands fleuves en 2019. Cette expédition, nommée Tara Microplastiques, a rassemblé 40 chercheurs de 19 laboratoires et a été soutenue par la fondation Tara Océan.

Les analyses ont été réalisées dans des fleuves tels que l’Elbe, l’Ebre, la Garonne, la Loire, le Rhône, le Rhin, la Seine, la Tamise et le Tibre, suivant une méthode rigoureuse de collecte d’échantillons à l’embouchure, puis en remontant les cours d’eau jusqu’à leur première grande ville.

Caractéristiques des microplastiques

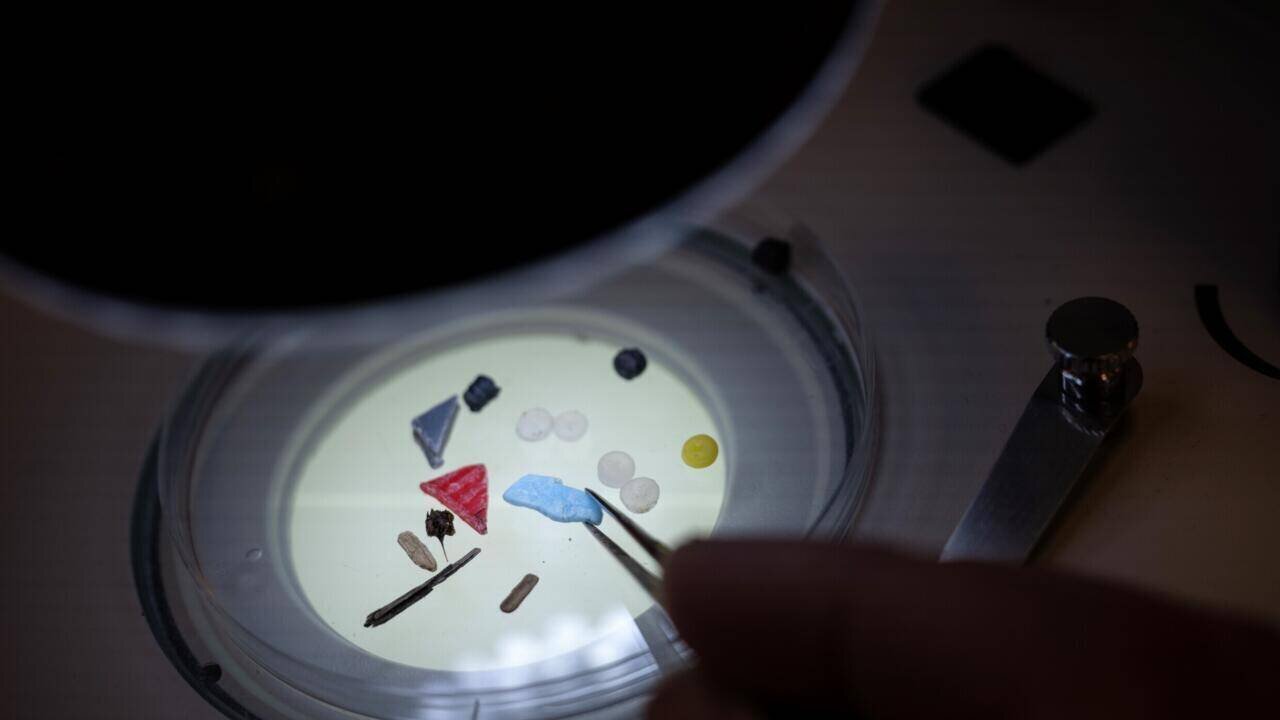

Les microplastiques mesurent moins de 5 millimètres, souvent plus petits qu’un grain de riz, explique Alexandra Ter Halle, physico-chimiste du CNRS à Toulouse. Présents sous forme de fibres synthétiques, de microparticules générées par l’usure des pneus ou de granulés vierges de l’industrie plastique, ces éléments sont invisibles à l’œil nu.

Chiffres alarmants sur la pollution

En moyenne, trois microplastiques par mètre cube d’eau ont été détectés dans les fleuves étudiés. Bien que ces chiffres soient inférieurs aux 40 microplastiques par mètre cube observés dans les fleuves les plus pollués du monde, les volumes en jeu sont préoccupants. Par exemple, à Valence, dans le Rhône, le débit de 1.000 mètres cubes par seconde équivaut à 3.000 particules plastiques chaque seconde, et 900 dans la Seine.

Une découverte surprenante a été faite : la masse des microplastiques invisibles est supérieure à celle des plus grands, ce qui pose des enjeux pour les organismes aquatiques, car ces particules sont ingérées par de nombreux animaux.

Impacts sanitaires et environnementaux

Une étude a révélé une bactérie virulente présente sur un microplastique trouvé dans la Loire, ce qui pourrait engendrer des infections chez l’Homme. De plus, un quart des microplastiques collectés ne proviennent pas de déchets, mais de plastiques industriels, souvent appelés « larmes de sirène ». Ces granulés peuvent aussi se retrouver sur des plages après des accidents maritimes.

Un appel à l’action

Les scientifiques ont décidé de ne pas établir de classement des fleuves en fonction de leur niveau de pollution, les données étant jugées trop similaires et insuffisantes. Il en va de même pour l’impact des villes, car aucune relation directe n’a été prouvée entre la présence de microplastiques et la proximité des grandes agglomérations.

Jean-François Ghiglione souligne que « la pollution est diffuse et installée », provenant de diverses sources. La coalition scientifique internationale à laquelle il appartient appelle à une réduction significative de la production de plastique primaire, conscient que cette production est intrinsèquement liée à la pollution.