Table of Contents

Une étude récente, publiée dans la revue « Science », met en lumière la possibilité de reprogrammer des cellules immunitaires directement in vivo, que ce soit chez le rongeur ou le singe. Cette avancée pourrait ouvrir la voie à de nouvelles méthodes de traitement pour les cancers et les maladies auto-immunes.

La promesse des immunothérapies cellulaires

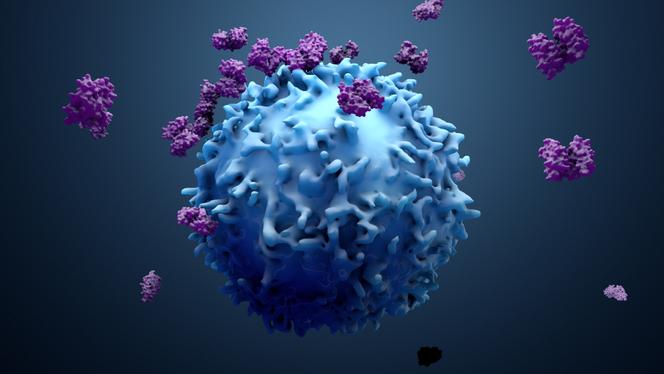

Les immunothérapies cellulaires constituent une approche thérapeutique puissante, fondée sur un principe simple : reprogrammer les cellules immunitaires du patient pour qu’elles attaquent les cellules malades. Ces traitements visent à détruire les cellules nocives associées à des pathologies comme le cancer ou les maladies auto-immunes.

Les cellules CAR-T, une révolution dans le traitement du cancer

Une des stratégies les plus prometteuses dans ce domaine est celle des cellules CAR-T. Dans ce processus, les lymphocytes T, une catégorie de globules blancs, sont extraits du sang du patient. Ces cellules subissent ensuite une modification génétique in vitro, leur permettant de produire une protéine de surface, connue sous le nom de CAR, ou récepteur chimérique de l’antigène.

Ce récepteur artificiel est conçu pour se lier à un antigène spécifique présent sur les cellules tumorales. Par exemple, il peut cibler la protéine CD19, souvent trouvée en excès sur les lymphocytes B dans certains lymphomes ou leucémies.

Un mécanisme d’action innovant

Lorsque ces cellules CAR-T sont réinjectées dans l’organisme du patient, elles agissent comme des missiles guidés, se liant spécifiquement aux antigènes des cellules tumorales et les éliminant. En tant que cellules vivantes, elles continuent de se multiplier dans le corps, agissant « tant qu’il reste du cancer à détruire », comme l’a précisé Michel Sadelain, pionnier dans ce domaine au Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York.

État des lieux et perspectives

À ce jour, sept thérapies utilisant des cellules CAR-T ont été approuvées aux États-Unis et en Europe pour traiter divers lymphomes, myélomes et leucémies. Cette approche est également à l’étude dans le cadre d’essais cliniques précoces visant des tumeurs solides et des maladies auto-immunes, laissant entrevoir un avenir prometteur pour ces traitements.