Table of Contents

À la fin de l’année 1905, dans une salle opérationnelle froide située en périphérie de Berlin, le général Alfred von Schlieffen, chef d’état-major de l’armée allemande, scrutait une vaste carte de l’Europe. Son attention ne portait pas sur la politique mais sur la géographie, élément immuable et déterminant.

Positionnée entre deux grandes puissances hostiles – la France à l’ouest et l’Union soviétique à l’est –, l’Allemagne ne disposait d’aucune barrière naturelle protectrice, comme des montagnes ou des mers, sur ses frontières orientale et occidentale. Cette configuration exposait le pays à une guerre sur deux fronts simultanés, une menace insoutenable.

De cette réflexion naquit la célèbre « stratégie Schlieffen » : attaquer rapidement la France via la Belgique avant que la Russie ne mobilise ses troupes, évitant ainsi l’impasse géographique. Cette stratégie, modifiée après la mort de Schlieffen un an avant la Première Guerre mondiale, restait une réponse directe aux contraintes géographiques allemandes de l’époque.

Carte de l’Allemagne (Al Jazeera)

Des décennies plus tard, avant le conflit russo-ukrainien, le géopoliticien américain Robert Kaplan écrivait en 2012 que la Russie, par sa position géographique, est toujours en posture défensive, menant parfois à une agressivité lorsqu’elle se sent encerclée. Il considérait l’Ukraine non seulement comme un pays voisin mais aussi comme une clé essentielle de la sécurité russe, un constat froidement fondé sur la géographie.

Cette large plaine européenne septentrionale, qui s’étend de la frontière occidentale de la Russie au cœur de l’Allemagne, a vu défiler les armées de Napoléon en 1812 et celles de Hitler en 1941. Elle a forgé, dans la mémoire russe, l’idée que la sécurité ne commence pas à l’intérieur des frontières russes, mais bien à l’extérieur.

Durant tout le XXe siècle, la géographie fut pour Russes et Allemands un facteur déterminant dans leurs destinées politiques et militaires. Bien que certains critiquent cette déterminisme géographique, arguant que d’autres éléments – comme la structure sociale, l’économie et la politique – sont tout aussi cruciaux, la géopolitique traditionnelle place encore la géographie au centre de la stratégie mondiale.

Les cartes ne révèlent pas uniquement les positions ou la nature des États. Elles exposent leurs craintes sécuritaires, leurs alliances potentielles, les raisons de leurs conflits ou reculades, ainsi que leurs capacités et leurs limites.

Les barrières naturelles, les passages maritimes, montagnes, déserts, plaines dégagées ou détroits étroits orientent profondément les politiques de sécurité et militaires. Tandis que les dirigeants et idéologies changent, la géographie demeure constante, offrant ainsi un prisme essentiel pour comprendre la stratégie des grandes puissances mondiales et régionales.

Les États-Unis : puissance maritime et projection globale

Les décideurs américains sont rassurés par leur position géographique avantageuse : grande péninsule protégée par deux océans (Atlantique et Pacifique), avec seulement deux voisins relativement faibles (Canada au nord, Mexique au sud).

Cette situation n’est pas seulement un fait statique sur une carte, mais la base d’une stratégie américaine fondée sur la puissance navale. Contrairement à la Russie ou à l’Allemagne, les États-Unis n’ont jamais été contraints de défendre leur territoire continental contre une invasion directe.

Depuis la fin du XIXe siècle, l’élite américaine a compris que le contrôle des mers est la clé de la puissance globale. Cette vision émane de l’amiral Alfred Mahan, qui affirmait que la force mondiale ne réside pas dans les armées terrestres, mais dans la maîtrise des océans et des routes commerciales.

Carte des États-Unis d’Amérique (Al Jazeera)

Mahan préconisait un renforcement de la flotte américaine, la construction de bases navales mondiales et la création d’un canal reliant l’Atlantique au Pacifique, matérialisé par le canal de Panama, consolidant ainsi l’influence américaine. Ces atouts maritimes ont permis aux États-Unis de s’imposer sur la scène internationale après la Seconde Guerre mondiale, devenant la seule superpuissance capable de combler le vide laissé par une Europe affaiblie.

Les stratèges américains ont rapidement élargi leur perspective au-delà des mers, pour envisager la vaste masse continentale eurasiatique, qualifiée de « Heartland » (cœur du monde) par le géographe britannique Halford Mackinder en 1904. Mackinder considérait que qui maîtrise ce centre eurasiatique contrôle le monde entier.

Cette théorie a été développée par Nicholas Spykman, qui soulignait l’importance des « Rimlands » (les marges du monde) – une ceinture de terres autour du cœur continental incluant l’Europe, le Moyen-Orient, l’Asie du Sud et l’Asie du Sud-Est. La maîtrise de ces marges permet de contenir les puissances terrestres et d’assurer la domination maritime, essentiellement américaine.

C’est dans cette logique que Washington construit ses alliances dans les zones stratégiques comme l’Asie du Sud et de l’Est, renforce ses liens militaires avec l’Inde pour contrer la Chine, et mène des opérations militaires ciblées, notamment contre les Houthis au Yémen.

La Russie : un territoire immense, une défense complexe

La Russie, plus vaste pays du monde, est une immense empire s’étendant sur trois continents et partageant ses frontières avec quatorze pays voisins. Malgré cette dimension, elle lutte continuellement pour sa survie stratégique.

L’immensité du territoire complique le contrôle, ralentit les déplacements militaires et rend coûteuse la préparation d’une armée toujours prête. La Russie fait face ainsi à un paradoxe sécuritaire : difficile à conquérir, mais difficile à défendre.

Carte de la Russie (Al Jazeera)

La plupart des Russes vivent dans la partie européenne occidentale – de l’Oural à la frontière occidentale – où la Russie est vulnérable sur la vaste plaine ouverte d’Europe du Nord, sans barrières naturelles contre des puissances européennes hostiles, notamment l’Allemagne.

Cette vulnérabilité explique les invasions napoléoniennes et allemandes (deux fois pendant les guerres mondiales), ainsi que la stratégie russe d’étendre une zone tampon en Europe de l’Est, avec un accent particulier sur l’Ukraine et la Biélorussie, perçues comme des lignes de défense vitales.

Depuis la chute de l’Union soviétique, la Russie a perdu une partie de son « espace vital », notamment avec l’expansion de l’OTAN vers l’est et le rapprochement politique de Kiev avec l’Ouest, ce qui a déclenché les actions russes en Crimée en 2014 et l’invasion en 2022.

Au sud-ouest, la chaîne du Caucase offre une profondeur défensive, bien que la diversité ethnique et religieuse de la région représente un défi constant. À l’ouest, la frontière longue avec le Kazakhstan est sans obstacle naturel, mais la présence russe y demeure via des forces militaires et économiques pour contenir les risques.

Pour contourner ces limites, la Russie pratique une « stratégie de liaison » entre ses fronts, comme en Syrie depuis 2015, une présence destinée à négocier depuis une position de force face à l’Occident, notamment les États-Unis qui cherchent à isoler Moscou.

Carte des bases russes (Hmeimim et Tartous) en Syrie (Al Jazeera)

La Chine : entre puissance continentale et ambitions maritimes

La Chine, à l’image des États-Unis, est une puissance maritime émergente. Le contrôle de ses mers proches est essentiel pour qu’elle devienne une puissance mondiale, à l’instar des États-Unis qui ont dominé les Caraïbes au tournant du XXe siècle.

Carte de la Chine (Al Jazeera)

Géographiquement, la Chine est une puissance continentale protégée au nord et à l’ouest par des chaînes montagneuses et des déserts, tandis que son cœur économique et démographique se situe dans les régions sud et est, le long du delta du Yangtsé jusqu’à la côte.

Trois régions périphériques – le Tibet, le Xinjiang (Turkestan oriental) et la Mongolie intérieure – servent de zones tampons, peuplées par des groupes ethniques divers et historiquement fluctuantes entre contrôle chinois et autonomie.

Contrairement à la Russie, la Chine n’est pas exposée à une invasion terrestre directe majeure, mais elle fait face à des défis géopolitiques maritimes. Ses principaux ports se situent sur une côte d’Asie de l’Est encerclée par des archipels (Japon, Taïwan, Philippines) dominés par des alliances militaires américaines.

La mer de Chine méridionale et orientale sont ainsi des zones de tension où Pékin cherche à étendre son influence, notamment par la construction d’îles artificielles et le contrôle des détroits essentiels (détroit de Malacca) qui relient la Chine aux marchés du Moyen-Orient et d’Afrique.

Dans cette optique, la Chine promeut la « Route de la Soie maritime » dans le cadre de l’initiative « Belt and Road », visant à contourner le blocus maritime américain en reliant ses côtes à des ports stratégiques en Asie du Sud et en Afrique.

En parallèle, la « Route de la Soie terrestre » traverse l’Asie centrale – zone considérée par la Russie comme son espace vital – ce qui crée un subtil équilibre et une compétition indirecte entre Pékin et Moscou.

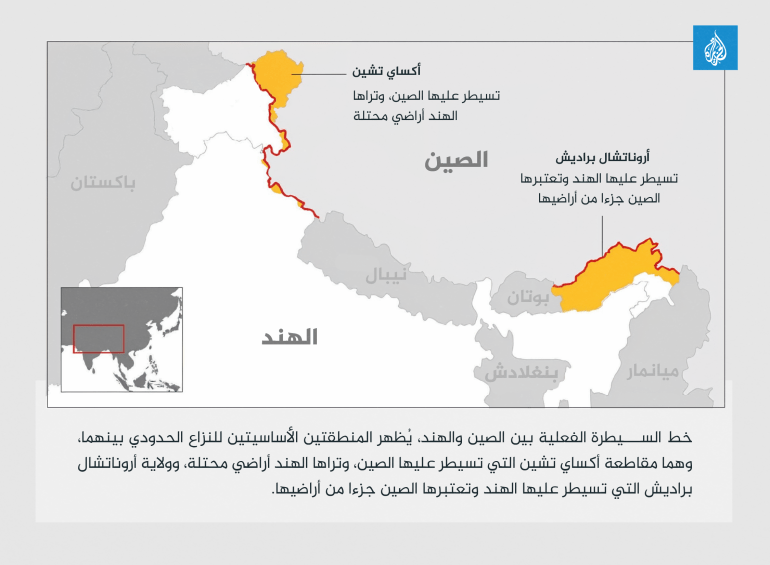

Les frontières terrestres chinoises, bien que moins conflictuelles, présentent des tensions récurrentes. Par exemple, le plateau tibétain constitue une barrière naturelle avec l’Inde mais aussi un foyer de conflit, comme la guerre frontalière de 1962 remportée par la Chine.

Chaînes de montagnes de l’Himalaya (Al Jazeera)

Le nord-ouest, avec le Xinjiang à la population ethnico-religieuse liée à l’Asie centrale, est une région stratégique essentielle pour la Chine, car elle relie le pays à l’Asie centrale, à l’Iran et à la Turquie. Pékin y exerce une forte mainmise, parfois qualifiée de répressive, afin d’assurer le contrôle et la continuité de ses projets géopolitiques.

La question de Taïwan demeure le point faible majeur. Considérée par la Chine comme une province rebelle, l’île bénéficie d’une autonomie réelle grâce au soutien américain depuis la guerre civile chinoise des années 1940. Taïwan représente non seulement une revendication nationale mais aussi une clé pour briser l’encerclement maritime américain et accéder librement au Pacifique profond.

Carte de Taïwan, du continent chinois et « ligne médiane » (Al Jazeera)

L’Iran : point névralgique régional

Bien que puissance régionale, l’Iran offre un cas d’étude important pour comprendre l’impact de la géographie. Située entre le Golfe Persique, les plaines d’Irak, les montagnes du Caucase et l’Asie centrale, l’Iran est au cœur d’interactions régionales entre Moyen-Orient, Asie du Sud, Asie centrale et Caucase.

Carte de l’Iran (Al Jazeera)

Sa géographie intérieure complexe, avec le plateau iranien – vaste mais peu riche en ressources – limité par les montagnes Zagros à l’ouest et la chaîne Alborz au nord, a toujours constitué un obstacle naturel aux envahisseurs mais aussi un frein à une intégration interne complète, favorisant une structure ethnique et culturelle multiple.

Malgré son accès au Golfe, ses côtes sont étroites, accidentées et le détroit d’Hormuz contrôle l’entrée maritime, limitant le développement d’une marine puissante.

Cette singularité a poussé l’Iran à privilégier l’influence indirecte via un réseau décentralisé d’alliés et milices dans la région, afin de compenser ses contraintes internes et maintenir son héritage perse tout en préservant son influence face à ses nombreux voisins.

Chaîne de montagnes Zagros entre Iran, Irak et sud-est de la Turquie (Getty Images)

La géographie iranienne définit sa stratégie d’expansion vers l’ouest, en particulier en Irak – porte historique d’influence vers le Levant arabe. La région d’Ahvaz, une plaine ouverte entre l’Iran et l’Irak, est une zone sensible contrôlée fermement par Téhéran. Après la Révolution islamique, l’Iran a perfectionné sa stratégie d’influence indirecte en créant un réseau de milices loyalistes, étendu en Syrie, au Liban et au Yémen, ce qui lui permet d’exercer un pouvoir régional notable sans intervention directe massive.

L’Éthiopie : une forteresse africaine

Si l’Éthiopie ne joue pas le rôle d’une grande puissance internationale, sa position unique dans la Corne de l’Afrique en fait un acteur clé et un projet prometteur pour une puissance régionale, à condition de bien gérer ses atouts et défis géographiques.

Carte de l’Éthiopie (Al Jazeera)

L’Éthiopie repose sur un plateau élevé entouré de pentes abruptes, qui protègent naturellement sa capitale Addis-Abeba et ses centres politiques, offrant une défense naturelle ayant limité la colonisation complète durant l’époque coloniale européenne.

Cependant, cette topographie complique la connectivité intérieure et le sentiment d’unité nationale, exacerbant les tensions ethniques entre les Hautes Terres du nord (Tigré, Amhara) et les régions du sud (Oromo, peuples du sud), rendant le contrôle central difficile sans fédéralisme ou recours à la force militaire.

Le plus grand atout géostratégique d’Éthiopie est le contrôle des sources du Nil Bleu, qui fournit environ 85 % des eaux du Nil, un levier de pression stratégique majeur sur les pays en aval comme le Soudan et l’Égypte. Le Grand Barrage de la Renaissance est l’illustration concrète de cette puissance hydraulique.

Chutes du Nil Bleu dans la région Amhara, Éthiopie (Al Jazeera)

Privée d’accès maritime depuis la sécession de l’Érythrée en 1993, l’Éthiopie est une nation enclavée dépendante des ports voisins, notamment Djibouti. Cette situation constitue une faiblesse structurelle pour ses ambitions régionales, car elle bénéficie d’une profondeur géographique solide mais manque de mobilité maritime.

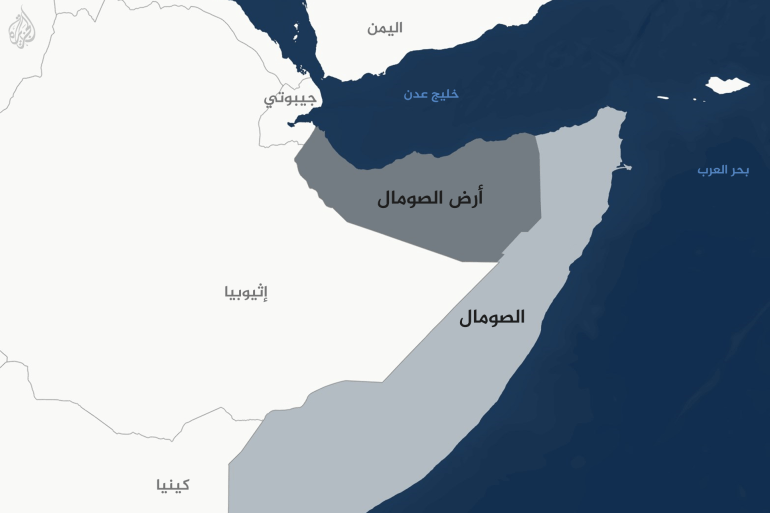

Ces dernières années, elle cherche à obtenir des accès maritimes supplémentaires via des accords avec la région autonome de Somaliland, permettant d’élargir ses capacités commerciales et de construire une marine nationale.

Carte de la région autonome du Somaliland (Al Jazeera)

À l’ouest, ses frontières avec le Soudan et le Soudan du Sud, régions instables, offrent un arrière-pays peu fiable. Au sud, la situation est plus stable mais géopolitiquement moins influente. Ainsi, l’Éthiopie concentre ses priorités vers le nord et l’est, visant à préserver son intégrité, exploiter ses ressources hydriques et recouvrer un accès maritime.

Ces exemples démontrent que la géographie n’est jamais un simple cadre neutre. Elle définit les opportunités, les risques, et le terrain de jeu sur lequel les puissances internationales et régionales déploient leurs forces économiques, militaires et humaines. Si certains rejettent une vision déterministe géographique, d’autres voient en elle une donnée inévitable pour comprendre la géopolitique mondiale.