Table of Contents

Zéliha Al-Shahabi, née à Jérusalem en 1901 et décédée en 1992, est une figure majeure du mouvement féminin palestinien.

Pionnière de l’action sociale et politique, elle a fondé la première organisation féminine palestinienne à Jérusalem et organisé des manifestations de femmes contre le mandat britannique.

Tout au long de sa vie, elle a encouragé l’éducation des filles, coordonné des actions humanitaires et soutenu les détenus politiques.

Naissance, famille et enracinement

Zéliha est née dans une famille notable de Jérusalem ; son père, Isḥaq ʿAbd al-Qādir al-Shahabi, occupait des postes administratifs importants sous l’Empire ottoman.

Sa mère s’appelait Zaynab ; elle avait plusieurs frères et sœurs, dont Ṣubḥī, Jamīl et ʿAbd al-Qādir al-Shahabi, célèbre calligraphe de l’époque du mandat britannique.

La famille conservait la clé d’un coffret renfermant des reliques sacrées liées à la mosquée du Dôme du Rocher, ouvert chaque 27 Ramadan pour les célébrations et le partage de l’iftar.

La maison familiale, située dans la rue Al-Zahra à l’extérieur des murailles de la vieille ville, accueillait traditionnellement la famille après ces cérémonies.

Ce bâtiment a été transformé en 2013 en Institut national de musique, témoignant de la mémoire vivante de la ville.

L’image ci-dessus montre l’une des premières manifestations féminines dirigées par Zéliha, organisée en réaction aux arrestations liées aux événements de la mosquée Al-Buraq.

Études et formation

Zéliha a été scolarisée à l’école du couvent des Sœurs de Sion à Jérusalem.

À une époque où peu de familles envoyaient leurs filles à l’école, son père fut parmi les rares à valoriser l’éducation féminine et à encourager l’apprentissage des langues et des sciences.

Elle figura ainsi parmi les premières étudiantes de sa génération dans la ville.

Engagements militants et responsabilités

En 1929, Zéliha créa la « Comité des Dames Arabes » à Jérusalem après avoir rassemblé 300 femmes venues de toute la Palestine pour adresser une protestation au Haut-Commissaire britannique contre l’immigration sioniste.

Puis elle se consacra, avec ses camarades, à la collecte et à la distribution d’aides aux combattants, aux blessés et à leurs familles.

En 1936, elle participa à la fondation de l’Union féminine arabe palestinienne à Jérusalem.

Après la Nakba de 1948, elle intensifia son activité, multipliant les déplacements entre Jérusalem et Amman, tout en maintenant sa résidence principale à Jérusalem.

En 1959, elle prit la présidence de l’Union des associations caritatives du gouvernorat de Jérusalem.

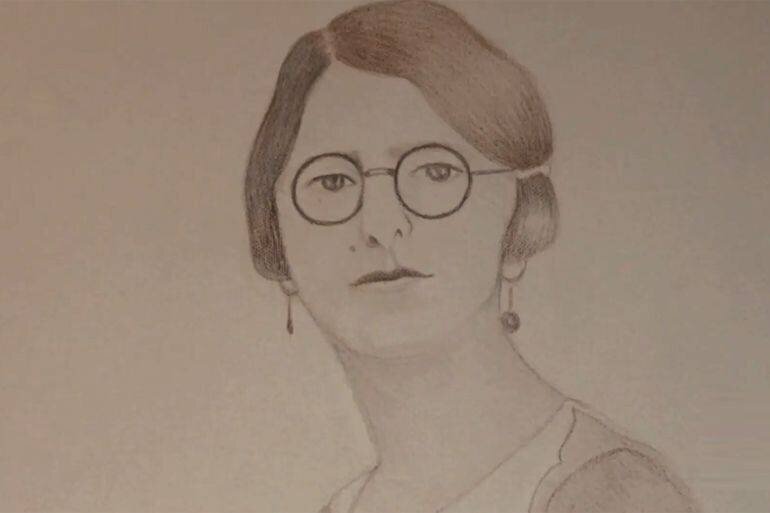

Cette photographie illustre Zéliha dans ses années de direction associative ; elle reste une image marquante de son engagement public.

Actions humanitaires et sociales

Sous l’égide de l’Union féminine de Jérusalem, Zéliha lança plusieurs initiatives sur le terrain pour répondre aux besoins sanitaires et sociaux.

Elle supervisa des équipes d’aide pour secourir les blessés et créa des dispensaires pour soigner les indigents, vacciner contre les maladies contagieuses et assister les femmes enceintes.

Elle mit en place un centre de prise en charge des enfants et soutint des orphelinats.

Parmi ses réalisations figurent :

- Le financement de l’éducation d’orphelins à l’orphelinat islamique.

- La construction d’un centre de repos hivernal et d’un foyer pour les femmes démunies à Jéricho.

- La contribution à la création d’une maison pour personnes âgées et au soutien de la « Société caritative Al-Maqasid » à Jérusalem.

Zéliha rendait régulièrement visite aux prisons pour encourager les détenus politiques, leur apportant des cadeaux symboliques et leur rappelant le soutien populaire.

Elle favorisa également le sport féminin en fondant un club et un grand terrain, et organisa des conférences et rencontres culturelles pour stimuler la vie intellectuelle locale.

En outre, elle lança des campagnes d’autosuffisance : boycott des produits israéliens, apprentissage des techniques de production domestique et ventes solidaires lors de bazars caritatifs.

Elle loua et transforma des bâtiments en écoles primaires et secondaires et ouvrit des ateliers de couture et de broderie pour les jeunes filles.

Expérience politique et réseaux régionaux

Pendant la Grande Révolte palestinienne (1936-1939), Zéliha joua un rôle actif : elle se rendait aux audiences des tribunaux pour soutenir moralement les détenus et montrer que la population soutenait la lutte nationale.

Elle fit partie d’une délégation féminine palestinienne de 27 femmes invitée au « Congrès féminin oriental » par Huda Cha’rawi en Égypte.

Lors de ce congrès, la Palestine fut au centre des débats ; Zéliha prit la parole au nom de la « Comité des Dames Arabes » de Jérusalem.

Élue représentante du congrès avec Wahida al-Khalidi, elle rentra à Jérusalem convaincue de la nécessité d’unifier l’action féminine,

dissolvant le comité local pour constituer l' »Union féminine arabe palestinienne » conformément aux recommandations du congrès.

Exil, retour et dernières années

À la suite de l’occupation de Jérusalem-Est et de la Cisjordanie en 1967, Zéliha devint l’une des principales cibles des autorités israéliennes en raison de son activisme.

En 1968, les forces israéliennes l’exilèrent en Jordanie, faisant d’elle l’une des premières déportées de Jérusalem pour motifs politiques.

Après une intervention de l’Organisation des Nations unies et de plusieurs États arabes, Israël dut finalement autoriser son retour.

De retour à Jérusalem, Zéliha reprit la direction de l’Union féminine et poursuivit ses activités caritatives jusqu’à ce qu’une maladie la contraigne au retrait.

Décès et héritage

Zéliha Al-Shahabi s’est éteinte à Jérusalem en 1992.

Ses funérailles, célébrées depuis la mosquée Al-Aqsa, rassemblèrent de nombreuses personnalités nationales et associatives.

Son œuvre reste un repère dans l’histoire du féminisme palestinien et de l’engagement social au XXe siècle.