Table of Contents

Les cinq derniers siècles en Europe ont produit des ruptures et des interactions profondes — religieuses, politiques, économiques et sociales — qui ont façonné l’ère moderne. Après la chute de Grenade (1492), l’Inquisition catholique et la Réforme protestante, les puissances européennes ont lancé des vagues de découvertes, d’installation et de colonisation.

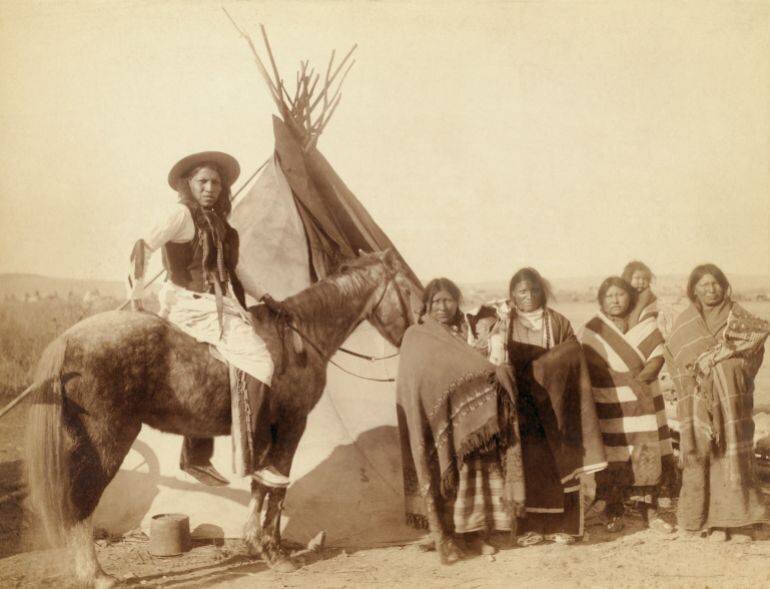

Ces mouvements ont conduit aux Amériques à la plus vaste et à l’une des plus brutales séries de violences — qualifiables de génocide — de l’histoire humaine. Des peuples entiers ont été décimés, leurs terres accaparées, leurs cultures détruites.

Définition et continuité du génocide

Le dictionnaire d’Oxford définit le génocide comme « le meurtre intentionnel d’un grand nombre de personnes d’une nation ou d’un groupe ethnique dans le but de détruire ce groupe ». Cette définition cadre avec ce qui s’est produit dès l’arrivée des Européens aux Amériques, en Australie, en Nouvelle-Zélande et ailleurs.

Ces pratiques se prolongent aujourd’hui, notamment dans certains théâtres de conflit contemporains, où des peuples subissent des destructions massives, des privations et des déplacements forcés.

Du « Nouveau Monde » à l’hégémonie américaine

Au XXe siècle, le centre de gravité du projet impérial s’est déplacé des puissances européennes vers les États-Unis, devenus l’entité coloniale et impériale la plus étendue de l’histoire moderne.

Le militant et écrivain David Spiro rappelle que, lorsque l’attaque d’Israël contre Gaza est condamnée, certains américains défendent Israël en répondant : « Nous faisons simplement ce que fait l’Amérique ». Cette observation met en lumière la continuité des logiques de violence étatique.

Chiffres et mémoire : l’effondrement démographique

Les données du musée de l’Holocauste de Houston illustrent un effondrement démographique massif des peuples autochtones des Amériques : entre 1492 et 1900, la population est passée d’environ 60,5 millions à environ 6 millions — près de 90 % de déclin.

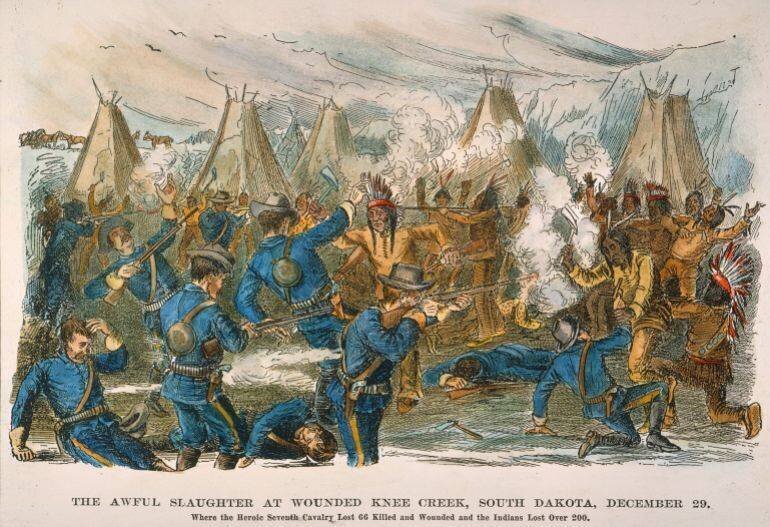

- Violences systématiques et massacres répétés (ex. Sand Creek, Wounded Knee).

- Pratiques de déportation, affamement, guerre biologique (Propagation de la variole) et privation de terres.

- Institutionnalisation de castes raciales et d’inégalités persistantes.

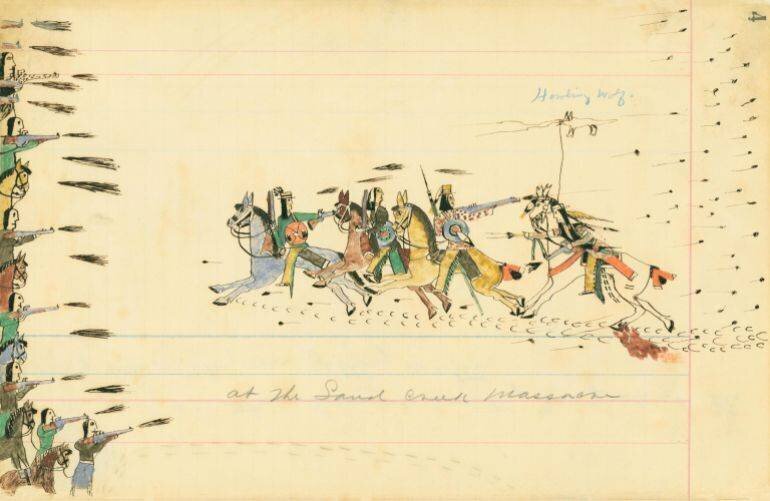

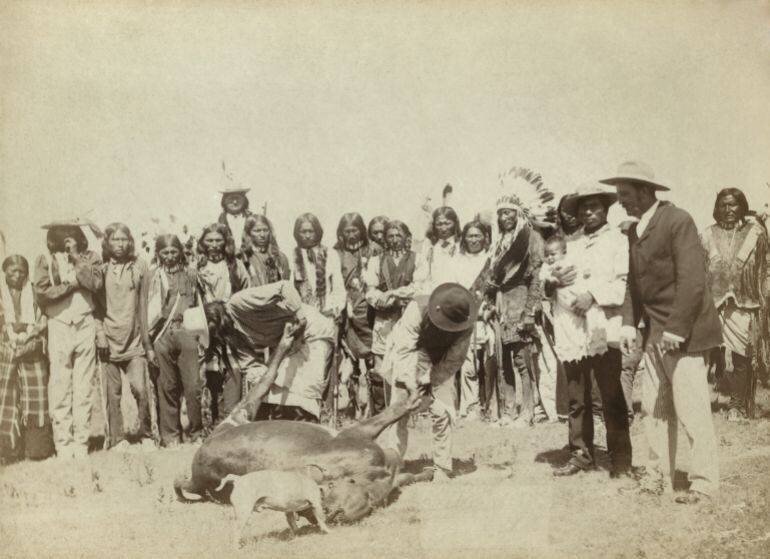

Sand Creek et témoignages visuels

La mémoire des massacres est conservée par des témoignages graphiques. Howling Wolf, témoin adolescent du massacre de Sand Creek (29 novembre 1864), a réalisé en 1874 une représentation qui rend compte de l’horreur du fait.

Ces images documentent des épisodes où l’armée a tué des civils — majoritairement des femmes et des enfants — illustrant la dimension exterminatrice de ces opérations.

Double violence : esclavage et dépossession

La conquête des Amériques a été suivie d’une autre violence systémique : l’esclavage transatlantique. Des millions d’Africains ont été arrachés à leurs territoires, soumis à des conditions inhumaines et forcés de travailler pour enrichir les économies coloniales.

La traite atlantique a coûté la vie à des millions de personnes lors des traversées et a plongé l’Afrique dans des siècles d’instabilité, facilitant des vagues d’invasion, d’exploitation et d’expropriation de terres.

Génocide écologique : destruction de la nature et des moyens de subsistance

Le génocide s’entrelace souvent avec la destruction de l’environnement. Détruire les terres, assécher les ressources et empoisonner l’écosystème équivaut à anéantir les moyens de reproduction d’une communauté.

Exemples marquants : l’utilisation d’herbicides tels que l’« agent orange » au Vietnam, ou la destruction d’infrastructures vitales aujourd’hui dans des zones de conflit, qui détruisent puits, cultures et cimetières.

Déshumanisation linguistique et culturelle

La langue joue un rôle central dans la déshumanisation. Les groupes visés par la violence sont souvent décrits non comme des êtres humains mais comme des « terroristes », « sauvages » ou d’autres termes dégradants.

Cette déshumanisation permet de légitimer et de normaliser la violence d’État. Elle s’étend aussi à la manière dont la langue dominante classe la nature et les autres êtres vivants, renforçant une vision utilitariste et extractive du monde.

Culture populaire et normalisation de la violence

La culture de masse a longtemps contribué à normaliser la violence. Les westerns, les séries policières et certains films de guerre présentent régulièrement des récits où la conquête, la supériorité militaire et la répression apparaissent comme héroïques.

Des œuvres littéraires ou cinématographiques, parfois consultées avec l’appui des institutions militaires, renforcent des imaginaires qui naturalisent le recours à la force et l’expulsion des peuples autochtones.

Capitalisme, profit et extermination

Lorsque la logique capitaliste transforme tout en marchandise, la nature et les populations deviennent des ressources à exploiter. Là où le profit prime, la survie de communautés entières est mise en péril.

Historien et penseurs ont montré que l’esclavage et la traite ont alimenté la révolution industrielle et l’expansion coloniale. La logique est claire : si la destruction rapporte, elle trouve des sponsors et des véhicules politiques.

Conséquences sociétales pour les sociétés « dominantes »

La culture de l’extermination laisse des séquelles profondes au sein des sociétés qui la pratiquent : surveillance, militarisation, taux d’incarcération élevés, violences structurelles et crises psychiques collectives.

Ces dynamiques empêchent des relations de cohabitation apaisée et mettent en péril la possibilité d’un avenir partagé respectueux des diversités humaines et non humaines.

Que faire ? Mesures et pistes proposées

Pour déconstruire la culture du génocide, plusieurs actions concrètes sont avancées par les activistes et les communautés affectées. Elles visent à restituer pouvoir, terres et dignité.

- Restituer les terres spoliées aux peuples autochtones et leur rendre la gestion de ces territoires.

- Accroître l’autonomie politique et économique des communautés afro-américaines et autochtones, avec une supervision locale des entreprises extérieures.

- Mettre en place des réparations financières et, au-delà, restituer le pouvoir et les ressources nécessaires à la reconstruction.

- Enseigner l’histoire des génocides et de la colonisation dès le plus jeune âge, non pour culpabiliser mais pour comprendre et réparer.

- Construire une culture du soin : accès universel à la santé, au logement et aux services essentiels pour réduire les violences structurelles.

- Organiser, mobiliser et s’engager dans des syndicats et organisations locales pour diffuser la connaissance historique et défendre les droits.

Ces mesures ciblent la racine des violences : militarisation, capitalisme prédateur et racisme. Elles supposent une volonté politique et culturelle profonde pour transformer les structures de pouvoir.

Vers une mémoire vigilante

Le renversement d’une culture du génocide passe par l’éducation, la restitution et la reconnaissance honnête des violences passées et présentes. Les sociétés doivent apprendre à nommer ce qui a été fait pour mieux l’empêcher.

Si les nouvelles générations grandissent sans recevoir l’apprentissage de la haine et de la déshumanisation, elles auront les moyens d’imaginer et de construire des alternatives non violentes et solidaires.