Table of Contents

Cinq journalistes français se sont rendus récemment en Israël à l’invitation et aux frais de l’ambassade israélienne, pour rencontrer des officiers supérieurs et couvrir des zones de conflit contrôlées par l’armée.

L’enquête publiée par Mediapart a mis en lumière la prise en charge des déplacements et l’absence, dans plusieurs reportages, de toute mention du contexte de cette visite.

Les médias concernés

Selon le reportage de Mediapart, les titres français participant à ce voyage organisé étaient :

- Le Journal du Dimanche (JDD)

- Le Figaro

- La Croix

- L’Express

- Marianne

L’ambassade israélienne à Paris aurait pris en charge les billets aller-retour, l’hébergement et la restauration pour la plupart des journalistes. Seule La Croix a demandé à régler ses propres frais.

Un voyage organisé et financé par l’ambassade

Le chroniqueur Younes Abzouz, intervenant dans Mediapart, note que l’invitation a eu lieu en juillet, avant toute annonce officielle de la France concernant la reconnaissance éventuelle d’un État palestinien.

L’objectif recherché par l’État israélien a été décrit comme une volonté de « montrer la réalité sur le terrain » et de convaincre l’opinion publique internationale.

L’ambassade a justifié la démarche en affirmant que de nombreux pays organisent des voyages similaires et qu’il n’y a rien de nouveau à cela.

Dilemmes éthiques pour les journalistes français en Israël

Plusieurs rédactions sont confrontées à un enjeu déontologique : participer à un voyage financé par l’une des parties au conflit sans en informer clairement leurs lecteurs.

Trois des cinq titres n’ont pas précisé, dans leurs reportages, le contexte précis de la visite organisée en coordination avec l’ambassade.

La directrice de la rédaction de Marianne, Éve Siftel, a expliqué que le cadre de la visite n’était pas « obligatoire » à mentionner et a défendu l’équilibre de son article.

En revanche, des voix internes à la rédaction ont dénoncé l’absence de transparence et l’acceptation d’un déplacement organisé par un acteur impliqué dans le conflit.

Il est également rappelé que l’accès des journalistes étrangers à la bande de Gaza est interdit depuis le début de la guerre et que, selon le texte cité, 251 journalistes palestiniens auraient été tués dans le conflit, ce qui renforce la sensibilité autour de la couverture médiatique.

Programme et lieux choisis

La visite, qui aurait eu lieu du 20 au 24 juillet, a été calibrée pour montrer les lignes de front et les dispositifs militaires israéliens.

Les étapes annoncées comprenaient :

- La frontière nord avec le Liban, où Israël surveille les activités du Hezbollah.

- La frontière avec la Syrie, avec des rencontres organisées avec la communauté druze locale.

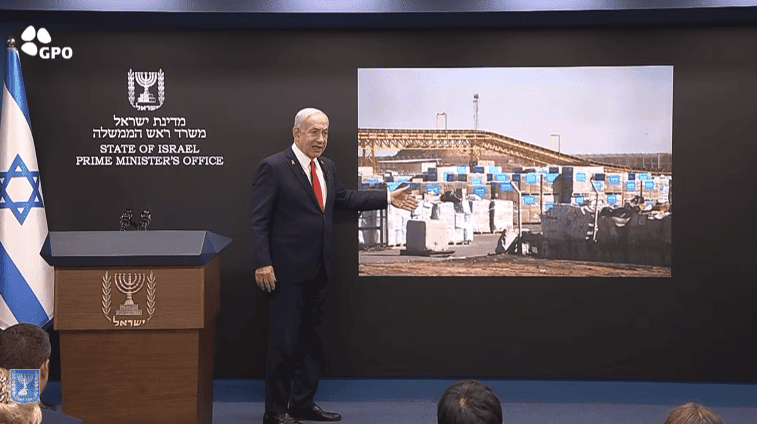

- Un passage par le point de contrôle de Karam Abu Salem (Kerem Shalom), lieu de concentration des aides humanitaires.

Les journalistes n’ont toutefois pas pu se rendre à Gaza : l’ambassade a expliqué que les autorisations nécessaires n’avaient pas été délivrées à temps.

Sur place, l’armée a guidé la délégation, mettant notamment en avant l’argument selon lequel des ONG refusent parfois d’acheminer l’aide jusqu’à sa destination finale.

Rencontres programmées et récit à sens unique

Les organisateurs ont planifié des entretiens majoritairement avec des officiers supérieurs et des interlocuteurs sélectionnés, permettant aux journalistes de recueillir des témoignages et des explications orientés.

Mediapart relève que certains articles ont consacré une large place aux arguments israéliens sans les confronter systématiquement à d’autres sources indépendantes.

Deux titres cités, Le Journal du Dimanche et Le Figaro, ont été critiqués pour avoir donné une impression de spontanéité aux rencontres alors qu’elles semblaient préparées.

Le correspondant de La Croix a précisé que la participation ne conditionnait pas la production d’un article, mais lui a permis d’interroger la manière dont l’armée israélienne prend en compte les victimes civiles lors de ses opérations.

Répercussions internes : la crise à Marianne

Le recours à ce déplacement financé a provoqué une crise au sein de Marianne. Un journaliste proposé pour participer avait demandé que la rédaction informe les lecteurs du contexte de la visite.

La directrice de la rédaction a rejeté cette condition et a finalement effectué elle-même le voyage, publiant deux textes sans préciser le cadre de la mission.

Ce choix éditorial a entraîné une réaction forte de l’équipe : le 18 septembre, une majorité des rédacteurs a voté une motion de défiance à l’encontre de la directrice, illustrant la tension entre logique d’accès au terrain et exigences déontologiques.

Questions ouvertes

Cette affaire pose plusieurs interrogations durables sur la manière dont les journalistes français rendent compte d’un conflit quand l’un des protagonistes finance et oriente les visites.

Elle rappelle aussi l’importance de la transparence envers le lectorat et du recours systématique à des recoupements indépendants pour éviter un récit à sens unique.

Le débat reste vif entre la nécessité d’accéder au terrain, parfois conditionnée par l’une des parties, et l’obligation de garantir une information équilibrée et clairement contextualisée.