Table of Contents

Un travail du Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN‑CSIC) montre que des perturbations conjointes de la température et des précipitations provoquent une mortalité massive des amphibiens en Espagne, mettant en lumière un lien direct entre ces mortalités et le changement climatique.

Amphibiens en Espagne : mortalité et théorie du désajustement thermique‑hydrique

L’étude, réalisée en collaboration avec l’Institut mixte de recherche en biodiversité (CSIC‑Universidad de Oviedo) et l’Asociación Herpetológica Española, et publiée dans Current Biology, propose une nouvelle lecture des causes des déclinss d’amphibiens. Les auteurs estiment que les anomalies climatiques ne se réduisent pas à la hausse des températures : c’est la combinaison d’anomalies thermiques et pluviométriques qui déclenche des épisodes de mortalité à grande échelle, un mécanisme qu’ils nomment la « thérapie du desajuste térmico‑hídrico » dans la version espagnole de leur travail, et que l’on traduit ici par théorie du désajustement thermique‑hydrique.

Les chercheurs expliquent que, dans ce contexte chaotique, les amphibiens deviennent plus vulnérables non seulement au champignon Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) responsable de la chytridiomycose, mais aussi à des virus autochtones dont l’impact se révèle selon des combinaisons climatiques différentes. «Es la primera vez que se demuestra que las anomalías de las precipitaciones, y su combinación con las de las temperaturas, gobiernan este proceso, y que se confirma esta teoría para el caso de los virus que matan a los anfibios», señala Barbora Thumsová, investigadora del MNCN y autora principal del estudio.

Étude du MNCN‑CSIC : examen d’environ 6 000 spécimens et principaux résultats

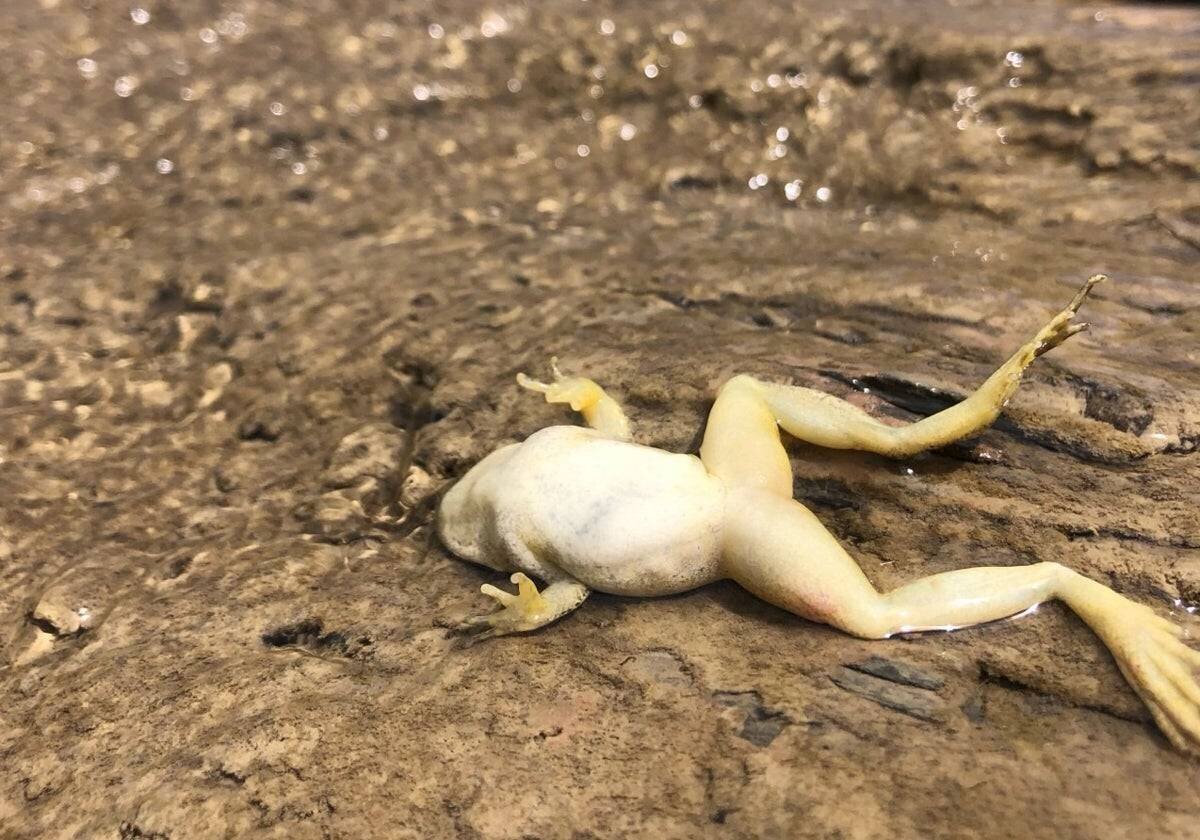

Pour étayer leur hypothèse, l’équipe a analysé près de 6 000 spécimens d’amphibiens issus d’un large éventail d’habitats et d’espèces à travers l’Espagne. Les schémas observés confirment des réponses opposées selon l’adaptation climatique des espèces : les amphibiens originaires de milieux froids et humides connaissent des poussées de Bd lors de périodes anormalement chaudes et sèches, tandis que ceux adaptés aux milieux chauds et secs présentent une hausse de l’infection par Bd pendant des épisodes atypiques de froid et d’humidité.

Le panorama se complique avec l’intervention de virus locaux : ces agents pathogènes prospèrent sous conditions climatiques différentes de celles favorisant Bd, ce qui explique que champignons et virus puissent coexister dans un même espace mais rarement en même temps.

Le travail attire l’attention sur des espèces emblématiques déjà fragilisées, telles que la rana pirenaica et le sapo partero bético, qualifiées par les auteurs d’« auténticas joyas de nuestra fauna que han resistido durante millones de años ». «Por desgracia, las condiciones ambientales cambiantes afectan a todos los medios, por lo que los anfibios no tienen ya donde refugiarse», añade Thumsová en tono de advertencia.

Jaime Bosch, de l’Institut mixte de recherche en biodiversité (IMIB‑CSIC), souligne l’ampleur du phénomène : «La crisis global de los anfibios, además de representar un problema ambiental serio por el relevante papel de estos animales en los ecosistemas, está alertando de que las cosas no van bien en el planeta. Cada vez tenemos más evidencias de que las alteraciones del cambio climático, que van más allá de la subida de la temperatura en algunas zonas, llegan hasta el último eslabón de la biodiversidad».

Perte de prévisibilité environnementale et mesures proposées

Les auteurs identifient la perte de prévisibilité du milieu comme le fil conducteur de cette crise : les amphibiens ne peuvent plus « lire » les signaux saisonniers habituels. Une sécheresse après une période de chaleur extrême ou des pluies inattendues après un long épisode froid perturbent leur physiologie, leur système immunitaire et leur résistance aux agents pathogènes.

Les amphibiens — grenouilles, crapauds, salamandres — jouent des rôles écologiques essentiels : régulation des populations d’insectes, maillon alimentaire pour d’autres espèces, participation aux cycles de nutriments et indicateurs sensibles de l’état des milieux. Leur effondrement ne constitue donc pas seulement une perte de biodiversité, mais un signal d’alerte pour l’ensemble des écosystèmes.

Pour traduire ces résultats en actions concrètes, les auteurs travaillent déjà avec des gestionnaires environnementaux. Parmi les pistes évoquées figurent la restauration de corridors humides à vocation de refuges climatiques, la surveillance continue des populations et l’intégration de modèles climatiques prenant en compte conjointement les variations thermiques et pluviométriques.

Les chercheurs insistent sur le fait que réduire le seul réchauffement ne suffira pas : il faudra aussi « harmoniser » les rythmes de l’eau et de l’air pour protéger les amphibiens et, plus largement, la biodiversité. Si le chant des mares s’éteint, ce sera le signe d’un déséquilibre naturel aux répercussions plus vastes.