Table of Contents

Akled est une organisation américaine spécialisée dans la collecte, l’analyse et la cartographie des conflits armés à l’échelle mondiale. Indépendante et neutre, elle agrège des données sur les événements violents — combats, manifestations, attaques et autres incidents — pour aider les décideurs, les médias, les organisations humanitaires et le grand public à suivre les tendances et les dynamiques des crises.

Naissance et développement

Le projet à l’origine d’Akled a été initié en 2005 par Clionadh Raleigh, chercheuse en géographie politique. Elle a commencé par compiler des données sur les guerres civiles dans six pays africains pendant son doctorat aux États-Unis.

La même année, le projet est devenu l’ONG Akled. En 2008, le champ d’étude s’est étendu à 50 pays pendant son enseignement à Trinity College Dublin, puis la première version publique des données a été publiée en 2009 après des vérifications sur le terrain.

En 2011, la Banque mondiale a utilisé les données d’Akled dans son rapport annuel sur le développement. En 2014, Akled s’est constituée en organisation à but non lucratif dans le Wisconsin et a élargi sa couverture à 79 pays.

Expansion géographique et méthode

Akled a progressivement élargi sa couverture pour inclure l’Europe, l’Asie centrale, le Caucase, l’Asie de l’Est, l’Amérique latine, la Caraïbe et les États-Unis. En 2022, ses bases de données couvraient le monde entier, avec des séries rétrospectives pour l’Afrique depuis janvier 1997.

La méthodologie combine la collecte manuelle par des chercheurs locaux et des équipes globales de data scientists, l’exploitation des médias traditionnels et des rapports officiels, ainsi que des procédures de vérification rigoureuses pour classifier les événements (type, date, lieu, acteurs, victimes).

Financement et objectifs

Depuis 2022, Akled reçoit un financement pérenne via un fonds des Nations unies dédié à l’analyse des risques complexes. Elle complète ce soutien par des dons d’acteurs publics et privés intéressés par la prévention et la gestion des conflits.

L’organisation poursuit plusieurs objectifs clairs :

- Surveiller les tendances des conflits à l’échelle mondiale.

- Alimenter des systèmes d’alerte précoce.

- Informer et orienter les décisions politiques dans les contextes affectés par la violence.

Structure et sources de données

Akled fonctionne avec une structure composée de directions opérationnelles, dont un conseil d’administration, un bureau exécutif, un pôle collecte mondiale, un pôle analyse, un département science des données, et des services techniques, financiers et de gouvernance.

Les données proviennent d’un large éventail de sources locales, régionales et internationales, compilées et vérifiées par des experts formés. L’organisation compte plus de 200 collaborateurs répartis à travers le monde (chiffres jusqu’en septembre 2025).

Observatoires et projets spéciaux

Pour approfondir certains contextes, Akled a lancé des plateformes et projets ciblés. Parmi les initiatives majeures :

- Projet Cabo Ligado (2020) : suivi du conflit au Mozambique.

- Observatoire Ethiopian Peace (2021) : analyse des violences et des mouvements de protestation en Éthiopie.

- Programme d’alphabétisation des données sur les conflits (2021) : formation et ressources pour améliorer l’usage des données.

- Centre de recherche sur l’alerte précoce : outils prédictifs pour anticiper les crises.

- Conflict Pulse : outil de prévision des comportements des acteurs.

- Centre de crise ukrainien (2022) : suivi quasi instantané de la guerre russo‑ukrainienne avec visualisations et analyses hebdomadaires.

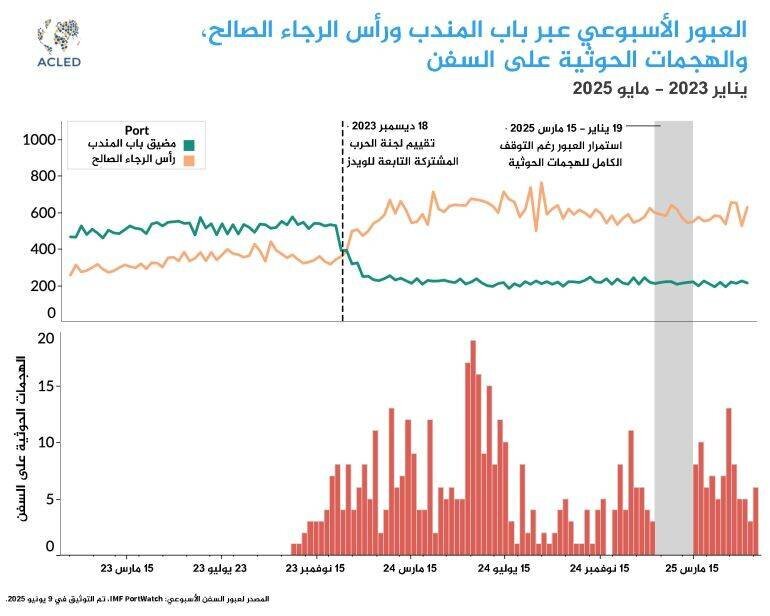

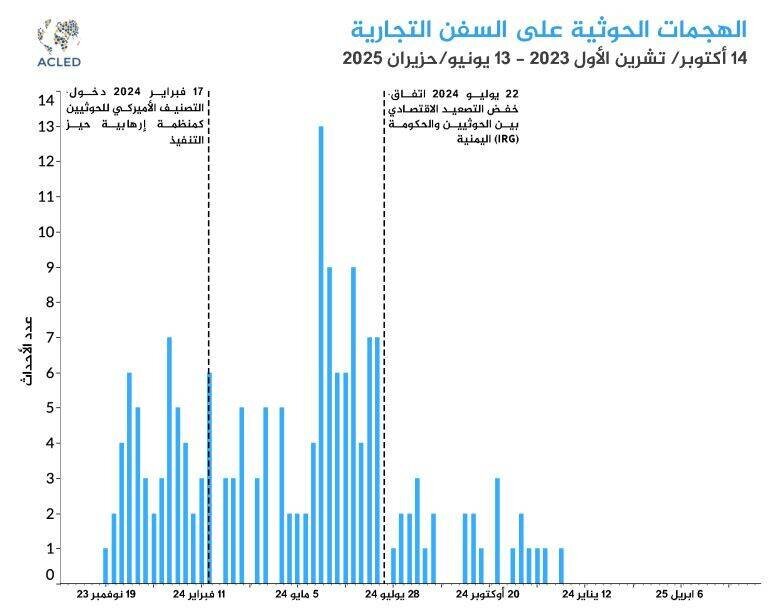

- Suivi de la trêve au Yémen (2022) : observatoire des violations pendant la trêve soutenue par l’ONU.

- Suivi des troubles liés au COVID‑19 (2020) : impact de la pandémie sur la violence politique et les protestations.

- Outil Explorer : filtrage et export des données en tableaux et graphiques.

- Observatoire des élections : suivi de la violence électorale mondiale.

- Indice du conflit (2023) : nouvel indice articulé autour de la destruction, du danger, de la diffusion et de la fragmentation des groupes armés.

- Calculateur d’exposition au conflit (2024) : évalue le nombre de civils exposés et l’intensité de l’impact.

- Observatoire Gaza (2025) : couverture dédiée à l’offensive israélienne contre Gaza après l’offensive du 7 octobre 2023.

Couverture et champs d’action

Depuis 2005 et jusqu’en septembre 2025, Akled a documenté la plupart des conflits mondiaux et dispose d’archives rétrospectives étendues pour l’Afrique (depuis 1997).

Principales zones et périodes couvertes :

- Afrique : données rétrospectives depuis 1997.

- Moyen‑Orient : couverture depuis 2016 (avec quelques exceptions chronologiques pour certains pays).

- Asie du Sud et du Sud‑Est : couverture progressive depuis 2010.

- Europe de l’Est et Europe de l’Ouest : extension depuis 2018–2020.

- Amériques, Caraïbes, Océanie et États‑Unis : couverture étendue entre 2018 et 2021.

Utilisateurs des données

Les jeux de données et analyses d’Akled sont utilisés par de nombreuses institutions internationales et acteurs de terrain pour la planification, la recherche et la réponse aux crises.

Parmi les principaux utilisateurs figurent :

- Les Nations unies et ses agences.

- La Banque mondiale et le Fonds monétaire international.

- Des organisations humanitaires et de défense des droits (Comité international de la Croix‑Rouge, Amnesty International, etc.).

- Des institutions académiques, des centres de recherche, des gouvernements et des médias.

Rapports marquants

Entre 2022 et 2025, Akled a enregistré plus de 1,3 million d’événements violents à l’échelle mondiale, alimentant des rapports thématiques et des outils de visualisation.

En 2024, l’organisation a désigné la Palestine comme la zone la plus dangereuse au monde, en se basant sur l’intensité et l’ampleur de la campagne menée à Gaza depuis le 7 octobre 2023.

Selon Akled, 81 % de la population palestinienne a été exposée au conflit ; l’organisation a documenté 35 000 décès palestiniens en 2024 et environ 50 000 victimes entre le 7 octobre 2023 et la fin de 2024.