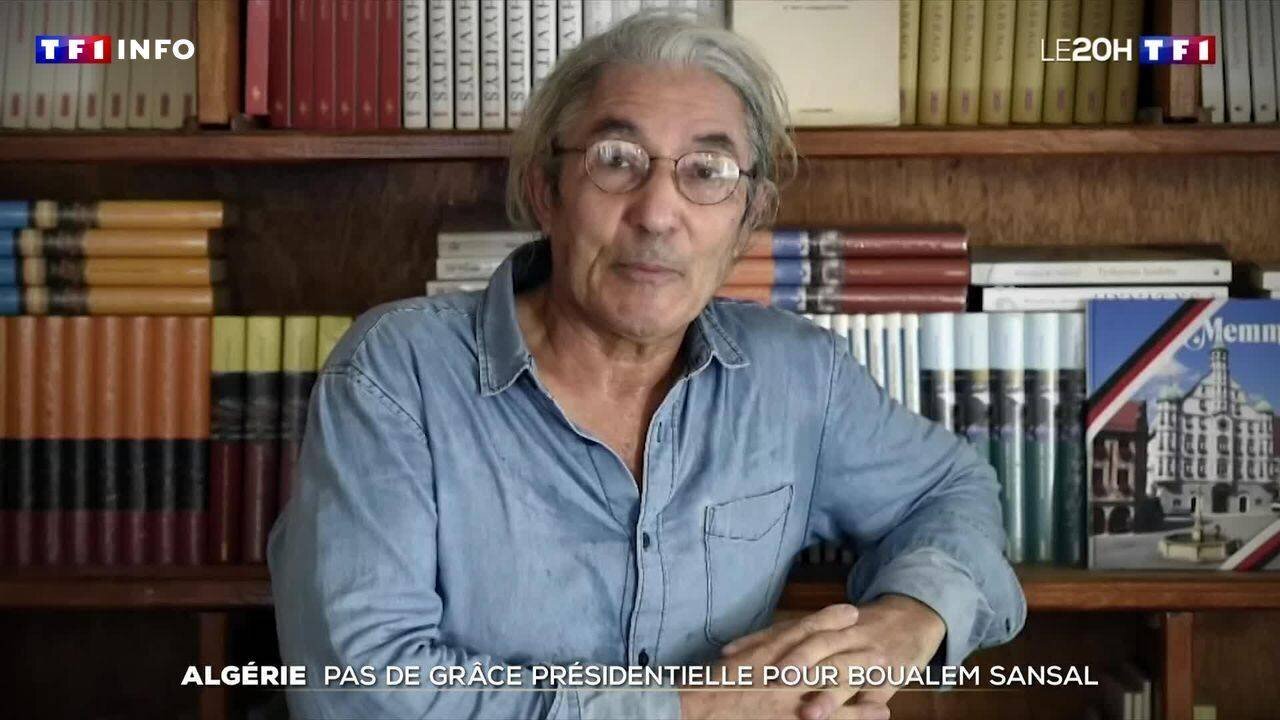

Le 5 juillet, date emblématique de l’indépendance de l’Algérie, a été marqué par une décision décevante pour les proches de Boualem Sansal : le président Abdelmadjid Tebboune a refusé de lui accorder la grâce présidentielle. L’écrivain franco-algérien, condamné à cinq ans de prison pour atteinte à l’unité nationale, voit ainsi sa situation rester inchangée, malgré la forte pression internationale et la médiatisation de son affaire.

Une condamnation confirmée dans un contexte de tensions entre l’Algérie et la France

Ce rejet de la grâce intervient après une semaine où un tribunal a confirmé la condamnation de Boualem Sansal, mettant fin à une procédure judiciaire qui alimente un bras de fer diplomatique entre Alger et Paris. Depuis plus d’un an, le dossier de l’écrivain s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre la métropole et l’Algérie, nourries par des différends politiques, diplomatiques, et des questions liées à la mémoire coloniale.

Une affaire qui divise et soulève des questions sur la liberté d’expression

Le cas de Boualem Sansal, connu pour ses positions critiques envers le régime algérien, est devenu un symbole de la répression de la liberté d’expression dans le pays. Sa condamnation a suscité une vague de soutien parmi les défenseurs des droits de l’homme, tout en étant perçue par le pouvoir algérien comme une lutte contre des menaces à la stabilité nationale. La décision de ne pas lui accorder la grâce présidentielle met en lumière le climat tendu qui prévaut dans le pays, alors que les relations diplomatiques restent fragiles.

Cette affaire illustre aussi la complexité des relations entre la France et l’Algérie, où la dimension politique et diplomatique influence souvent des affaires judiciaires et des libertés individuelles. La tension reste vive, et la question de la réhabilitation ou de la libération de l’écrivain demeure un sujet sensible dans les deux pays.