Table of Contents

La fête de Pâques, moment central de la chrétienté, est également un véritable casse-tête mathématique : sa date change chaque année. Ce décalage, source actuelle de confusion pour les vacances, fut autrefois un enjeu théologique et scientifique majeur. Une erreur dans le calcul de Pâques signifiait risquer de célébrer l’événement fondamental du christianisme au mauvais moment. Pour l’Église, comprendre les mouvements célestes était donc une condition sine qua non pour honorer Dieu correctement. C’est ainsi que la fête de Pâques est devenue un moteur inattendu pour l’astronomie.

Un calendrier mobile aux défis croissants

Depuis le concile de Nicée en 325, une règle claire s’impose : Pâques doit être célébré le premier dimanche suivant la première pleine lune de printemps. Cette définition, simple en apparence, cache une complexité liée aux cycles solaires et lunaires. L’année solaire compte environ 365,24 jours, tandis que le cycle lunaire est d’environ 29,5 jours. Harmoniser ces deux rythmes différents rend la détermination de la date de Pâques particulièrement ardue.

À cela s’ajoute un problème majeur lié au calendrier julien, établi par Jules César en 45 avant J.-C. Avec le temps, ce calendrier dérive progressivement par rapport à l’année solaire réelle. Environ onze minutes de décalage par an s’accumulent pour atteindre plusieurs jours en quelques siècles. Vers 1580, le printemps, censé débuter le 21 mars, survenait en réalité dès le 11 mars. Pour une Église voulant célébrer Pâques en lien avec l’équinoxe de printemps, cette situation était inacceptable.

La grande réforme de Grégoire XIII

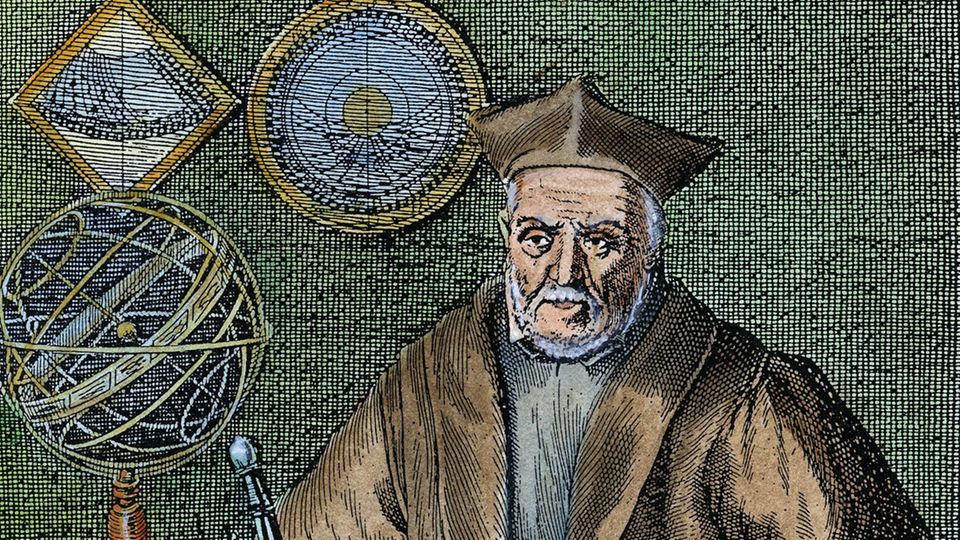

Face à ce défi, le pape Grégoire XIII prit l’initiative de réformer le calendrier. Il réunit une commission scientifique, incluant le mathématicien jésuite Christoph Clavius. Ce groupe élabora une nouvelle règle de calcul des années bissextiles, rapprochant la durée moyenne de l’année civile de l’année solaire réelle. La réforme fut promulguée le 4 octobre 1582 : le lendemain ne fut plus le 5 octobre, mais le 15 octobre, supprimant dix jours pour réaligner le calendrier sur les cycles célestes.

Clavius écrivit plus tard : « Rien n’importait davantage au Saint-Père que de ramener la fête de Pâques dans la juste course des astres. » Cette réforme dépassait la simple administration ecclésiastique : elle représentait un triomphe de la rigueur scientifique, fondée sur des observations précises et des modèles mathématiques. Elle démontra qu’une maîtrise des phénomènes célestes était indispensable à la gestion du calendrier liturgique.

Le Vatican tourne son regard vers les étoiles

La réforme grégorienne marquait seulement le début d’une aventure scientifique. Pour garantir la précision des calculs futurs, l’Église avait besoin de spécialistes et d’outils d’observation. Dès l’époque de Grégoire XIII, une petite observatoire fut installée dans la tour des Vents au Vatican, équipé d’instruments pour mesurer la position du soleil. Toutefois, ce n’est qu’au XIXe siècle que le Vatican créa officiellement une véritable observatoire astronomique.

En 1891, le pape Léon XIII fonda la Specola Vaticana, à la fois pour suivre le calendrier et pour affirmer que « la science mérite le respect et que l’Église n’est pas ennemie de la recherche ». Initialement située sur le toit du palais du Vatican, l’observatoire fut déplacé à Castel Gandolfo dans les années 1930, à cause de la pollution lumineuse croissante à Rome.

Depuis les années 1980, le Vatican exploite aussi un observatoire moderne en Arizona, le Vatican Advanced Technology Telescope (VATT), en coopération avec l’Université d’Arizona. Les astronomes du Vatican étudient aujourd’hui la formation des galaxies, l’évolution stellaire et l’analyse des météorites, mais leurs racines remontent à la question du calendrier liturgique.

« Nous sommes devenus astronomes parce qu’un pape voulait un jour savoir quand célébrer Pâques », plaisantait le frère jésuite Guy Consolmagno, actuel directeur de l’observatoire.

Science née d’une exigence de foi

Il est paradoxal que la nécessité liturgique de déterminer correctement la date de Pâques ait autant fait progresser l’astronomie. Cette contrainte a poussé l’Église à investir dans l’observation naturelle et la mécanique céleste, contribuant ainsi à la professionnalisation de la discipline. La réforme grégorienne fut l’expression visible d’une dynamique profonde : la foi cherchant à s’orienter, et trouvant des réponses dans l’étude des étoiles.

Aujourd’hui, où des algorithmes peuvent calculer instantanément la date de Pâques sur plusieurs décennies, ce lien semble presque oublié. Pourtant, le calendrier révèle non seulement des jours fériés, mais aussi les traces d’une collaboration séculaire entre religion et science.

La formule de Pâques de Gauss

Vers 1800, le mathématicien allemand Carl Friedrich Gauss (1777–1855) élabora une méthode pour déterminer la date de Pâques dans le calendrier grégorien. Cette formule combine les cycles solaire et lunaire avec des règles sur le jour de la semaine.

L’objectif était de calculer de manière algorithmique la date officielle de Pâques : le dimanche suivant la première pleine lune après le 21 mars. Cette formule, élégante sur le plan mathématique, respecte les décisions ecclésiastiques, sans toutefois tenir compte des positions astronomiques exactes.

La méthode de Gauss permet de déterminer rapidement et précisément la date de Pâques, et sert encore aujourd’hui de base à de nombreux programmes de calendrier.