Table of Contents

En moins de 48 heures, une contestation menée par des jeunes surnommés « Gen Z » a transformé une mobilisation contre la corruption en une crise politique majeure au Népal. Ce mouvement a entraîné des affrontements meurtriers, l’incendie du parlement, la démission du Premier ministre KP Sharma Oli et un renversement rapide de l’ordre politique, faisant vaciller la stabilité d’un pays situé entre deux puissances régionales.

Chronologie des événements récents

Le 8 septembre, des dizaines de milliers de jeunes sont descendus dans les rues de Katmandou pour protester contre la corruption et le népotisme. L’annonce d’une interdiction de plusieurs plateformes de réseaux sociaux a exacerbé la colère.

Après que certains manifestants ont franchi les barrières et pénétré dans l’enceinte du parlement, les forces de sécurité ont tiré à balles réelles, utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Au moins 19 personnes ont été tuées pendant ces heurts, déclenchant une réaction nationale.

Le lendemain, les manifestations ont pris une tournure encore plus violente : des maisons et des bureaux de responsables politiques ont été incendiés, tout comme le siège du plus grand groupe de presse népalais, Kantipur Publications. Face à la pression et à la dégradation de l’ordre public, plusieurs ministres ont démissionné et KP Sharma Oli a annoncé sa démission le 9 septembre.

Conséquences immédiates :

- Nombre de morts combiné lors des affrontements des deux jours : 31.

- Demande des manifestants : dissolution du parlement, nouvelles élections, gouvernement intérimaire choisi avec leur participation et poursuites contre les responsables des tirs du 8 septembre.

- Déploiement de l’armée dans les rues et couvre-feu à Katmandou.

Un mouvement enraciné dans des griefs profonds

Les observateurs soulignent que la suspension des réseaux sociaux a agi comme un déclencheur, mais que la colère de la jeunesse népalaise s’appuie sur des frustrations anciennes. La contestation reflète selon des journalistes et militants locaux une exaspération face à la corruption, au népotisme et à la mauvaise gouvernance des élites politiques.

Paroles de terrain :

- Rajneesh Bhandari, journaliste d’enquête à Katmandou, évoque « une frustration contre les dirigeants pour leur corruption et leur arrogance ».

- Ashirwad Tripathy, militant pour les droits civils et numériques, rappelle que l’abus d’autorité et la corruption des dirigeants ont alimenté un mécontentement de longue date.

De la domination des Rana à la république

L’histoire politique moderne du Népal est marquée par des cycles de mobilisation étudiante, d’interventions royales et de changements constitutionnels. En 1951, un mouvement qui regroupait des élites instruites força la fin du régime autoritaire des Rana et permit le retour du roi Tribhuvan.

En 1959, la tenue d’élections générales conduisit à l’arrivée au pouvoir du Nepali Congress ; un an plus tard, le roi Mahendra renversa le gouvernement et instaura le système « panchayat », un ordre sans partis dominateurs qui dura près de trente ans.

Les protestations continues, souvent menées par des étudiants, mirent fin au panchayat en 1990 et réouvrirent la compétition parlementaire.

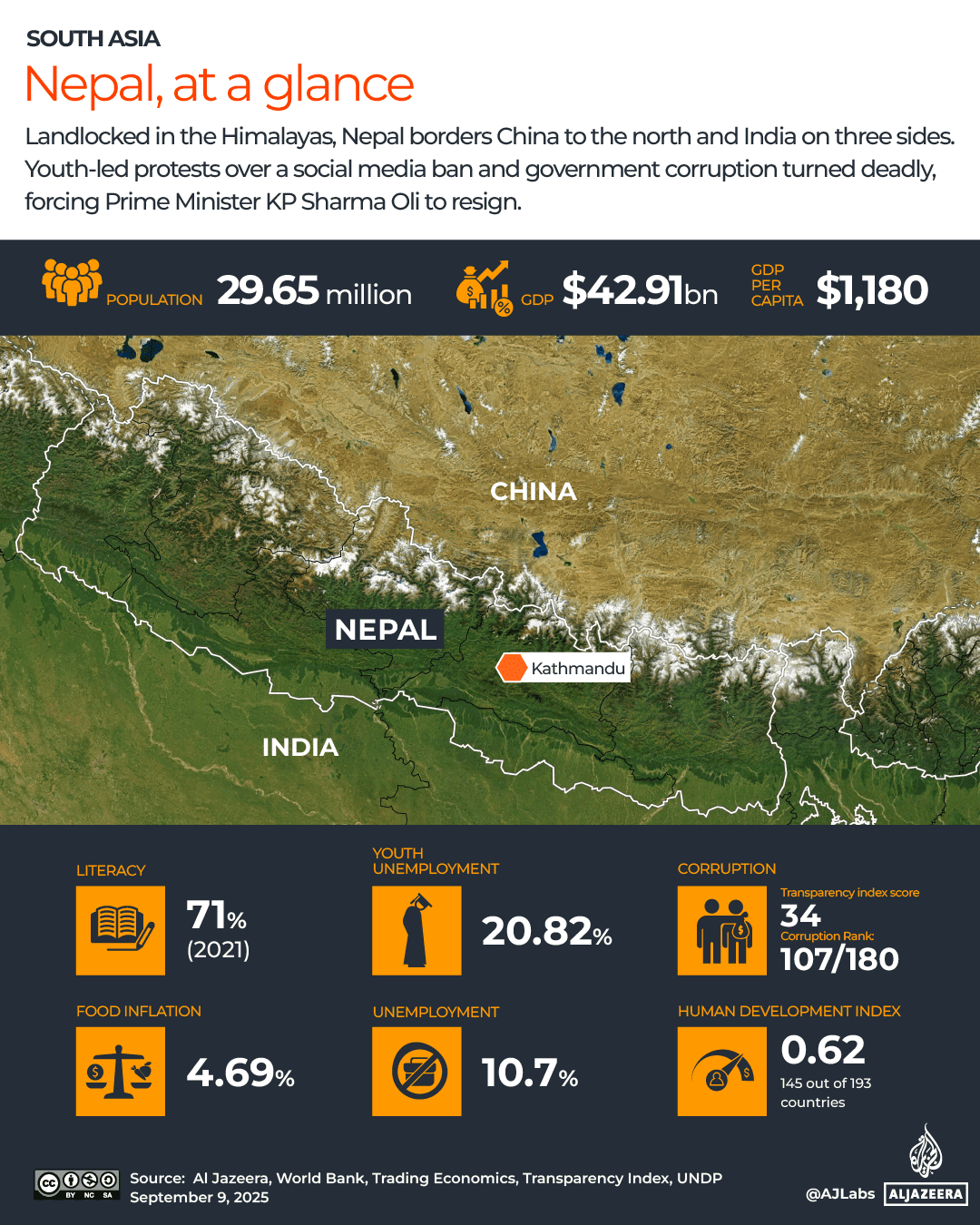

Carte et aperçu géopolitique du Népal.

La rébellion maoïste et l’avènement de la république

Entre 1996 et 2006, l’insurrection du Parti communiste du Népal (maoïste) visait à renverser la monarchie et à instaurer un ordre démocratique. Le conflit a fait plus de 10 000 morts et profondément marqué la société.

En 2006, une coalition de partis politiques, de la société civile et d’étudiants força le roi Gyanendra à céder une large part de son pouvoir. En 2008, la monarchie fut abolie et le Népal proclama la république démocratique.

Depuis lors, le pouvoir a été partagé entre hommes de trois grands partis (CPN-UML, CPN-MC et Nepali Congress), avec une succession de gouvernements — Oli venait d’effectuer son quatrième mandat avant sa démission.

Géographie, voisins et enjeux géopolitiques

Le Népal, État enclavé situé entre la Chine au nord et l’Inde au sud, joue un rôle stratégique en Asie du Sud. Sa position entre ces deux géants pousse régulièrement Katmandou à ménager des relations équilibrées.

L’orientation pro-pékin de KP Sharma Oli a suscité des interrogations et sa chute alimente les spéculations sur un rééquilibrage de l’influence à Katmandou. Les prochaines décisions politiques seront scrutées par Pékin et New Delhi, qui souhaitent chacune un gouvernement stable et favorable à leurs intérêts.

Acteurs potentiels pour diriger une transition :

- Sushila Karki, ancienne juge en chef, citée comme candidate consensuelle pour un intérim.

- Balendra Shah, maire de Katmandou et figure populaire issue de la scène culturelle urbaine, évoqué comme alternative.

Un analyste local souligne que l’armée pourrait privilégier une personnalité « indépendante » en laquelle elle a confiance, quel que soit son profil politique.

Flammes et fumée s’échappent du Singha Durbar après l’incendie du complexe abritant les bâtiments du gouvernement.

Impacts régionaux : Inde, Chine et Pakistan

La crise politique au Népal a des répercussions au-delà de ses frontières. Pour Pékin, la perte d’un allié au gouvernement pourrait être perçue comme un recul ; pour New Delhi, l’ouverture d’un espace d’influence est possible.

Certains observateurs estiment que la montée d’un mouvement pro-monarchie pourrait profiter à certains courants du Bharatiya Janata Party (BJP) en Inde, tandis que les protestataires Gen Z semblent éloignés d’un retour au pouvoir du roi Gyanendra.

Le Pakistan, bien que moins central dans la politique népalaise, suit également ces développements. Historiquement, Katmandou a parfois mobilisé des liens avec Islamabad pour montrer qu’il dispose d’options régionales, mais les relations pakistanaises restent moins déterminantes que celles avec New Delhi ou Pékin.

Analystes et acteurs locaux notent :

- Des élites pakistanaises pourraient s’interroger sur la stabilité de leur propre pouvoir face à des accusations similaires de déconnexion et d’autoritarisme.

- Pour le Népal, la priorité immédiate des prochains dirigeants restera de restaurer la stabilité interne, tout en poursuivant une diplomatie équilibrée vis-à-vis de ses voisins.

Ce que réclament les manifestants

Les revendications portées par le mouvement Gen Z sont claires et structurées :

- La dissolution du parlement.

- L’organisation d’élections anticipées.

- La mise en place d’un gouvernement intérimaire choisi en concertation avec les représentants de la mobilisation.

- La poursuite des responsables des tirs du 8 septembre.

Ces demandes reflètent une défiance profonde envers les élites politiques traditionnelles et soulignent la volonté d’un renouvellement du personnel politique et des pratiques de gouvernance.

Enjeux à court terme

À court terme, la priorité est de contenir la violence, de garantir l’ordre public et d’engager une voie vers des élections et une transition pacifique. Les choix effectués dans les semaines à venir détermineront non seulement la trajectoire politique du Népal, mais aussi l’équilibre d’influence régionale.

La « crise politique au Népal » reste donc un événement à suivre : elle illustre l’impact grandissant des mobilisations de jeunesse en Asie du Sud et leurs capacités à provoquer des changements rapides et durables.