Table of Contents

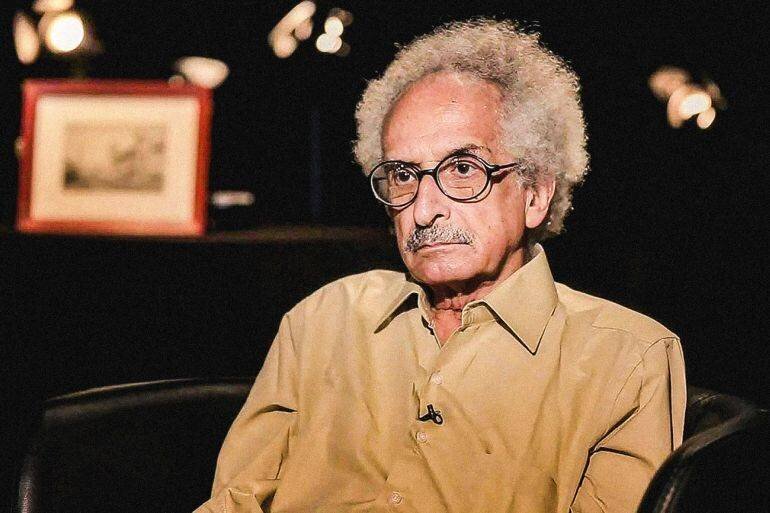

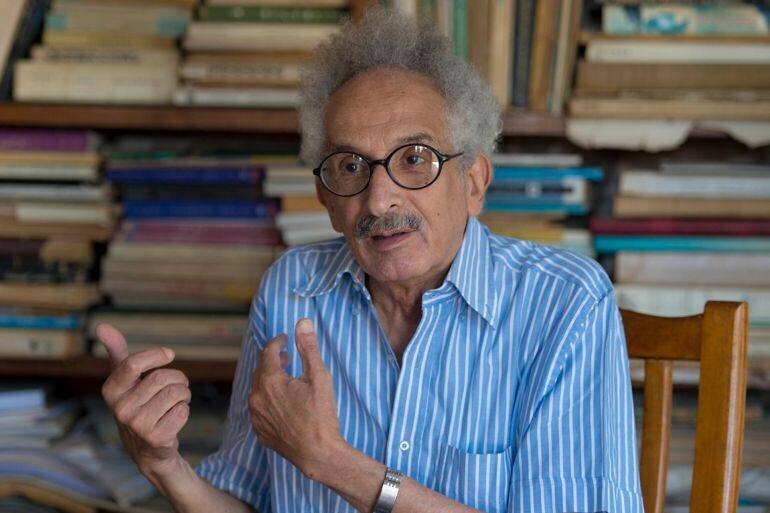

Sonallah Ibrahim, écrivain égyptien majeur et figure engagée de la gauche égyptienne, est décédé le 13 août 2025 après une longue carrière littéraire et militante. Auteur d’œuvres marquantes du roman politique et social arabe contemporain, il a marqué plusieurs générations par son mélange de narration et de documentation journalistique. Son parcours, de la prison aux rédactions en Europe puis au retour en Égypte, a nourri une œuvre attachée aux questions de justice sociale et de souveraineté nationale.

Naissance et premiers pas dans la lecture

Né le 3 août 1937 dans le quartier d’al-Abbasiya au Caire, Sonallah Ibrahim grandit dans une famille composée d’un père fonctionnaire et d’une mère infirmière.

Son prénom, peu courant, fut choisi après un acte de dévotion du père qui ouvrit le Coran à une sourate particulière — un épisode qui attira la curiosité et parfois la moquerie de ses camarades.

Très jeune, il fréquenta la bibliothèque paternelle et découvrit des auteurs comme Fiodor Dostoïevski et Agatha Christie, expériences qui façonnèrent son goût pour la littérature.

À 14 ans, il remporta une place dans un concours de nouvelles, révélant tôt son talent d’écrivain. Les clivages sociaux entre la famille paternelle aisée et les origines modestes de sa mère contribuèrent à forger son sens critique et son inclinaison vers les idées de gauche.

Études, arrestation et incarcération

Étudiant en droit à l’université du Caire, Sonallah Ibrahim s’engagea très tôt dans l’activisme estudiantin et la rédaction pour la presse universitaire. Il rejoignit la mouvance communiste clandestine et participa à des cercles de discussion politique.

En 1959, il fut arrêté lors d’une vaste répression visant les communistes et les intellectuels dissidents, puis condamné à cinq ans de prison.

Sa peine fut purgée dans plusieurs établissements pénitentiaires égyptiens, expérience qui influencera durablement sa production littéraire et son regard sur l’enfermement, le pouvoir et la résistance.

Parcours professionnel et formation

Libéré, Sonallah travailla comme journaliste pour l’agence MENA (Middle East News Agency) au Caire, avant de s’exiler temporairement pour des raisons politiques.

Il passa par Beyrouth où il effectua des traductions et des résumés pour la presse, puis travailla à Berlin-Ouest pendant la guerre froide comme rédacteur pour une agence allemande.

En 1971, il partit étudier le scénario à l’Institut du cinéma de Moscou. De retour au Caire en 1974, il ralentit progressivement son activité journalistique pour se consacrer entièrement à la littérature à partir de 1975, tout en conservant une méthode de travail influencée par le reportage et l’archivage.

Positions politiques et engagement public

Tout au long de sa vie, Sonallah Ibrahim défendit des idées de justice sociale et d’anticolonialisme. Initialement favorable à certains aspects du mouvement des officiers de 1952, il se montra ensuite critique face aux pratiques autoritaires du régime de Gamal Abdel Nasser.

Il fut également un des critiques les plus virulents des politiques d’Anouar el-Sadate, notamment de l’ouverture économique et de l’accord de Camp David, qu’il considérait comme une atteinte à la souveraineté nationale.

Refusant toute normalisation avec Israël, il déclina par principe la participation à des manifestations ou événements associant des représentants israéliens.

En 2003, il suscita la controverse en refusant le prix du roman arabe décerné par le Conseil suprême de la culture égyptien, expliquant que la distinction provenait d’une institution liée à un gouvernement répressif.

Militant actif, il participa à la création du mouvement Kifaya en 2004 et soutint les soulèvements du 25 janvier 2011 avant de critiquer ultérieurement les détournements et la répression qui suivirent.

Œuvre littéraire et style

Sonallah Ibrahim fut l’un des pionniers du roman documentaire en langue arabe, une méthode qui mêle récit romanesque et documents d’archives (articles de presse, textes officiels, extraits juridiques).

Sa littérature porte une attention particulière aux laissés-pour-compte, à la classe moyenne en déclin et aux mécanismes d’oppression économique et politique.

Parmi ses titres les plus connus figurent des romans explorant la vie en détention, l’aliénation sociale et la critique du pouvoir. Son écriture est directe, souvent engagée, toujours attentive au détail du réel.

Œuvres principales :

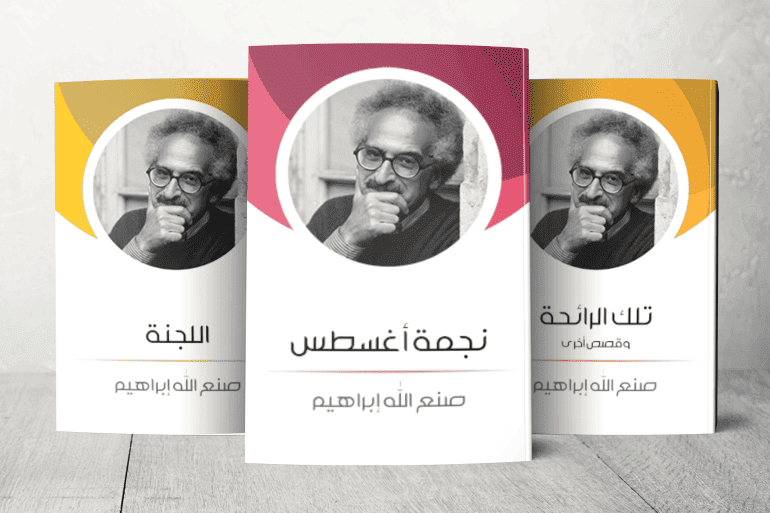

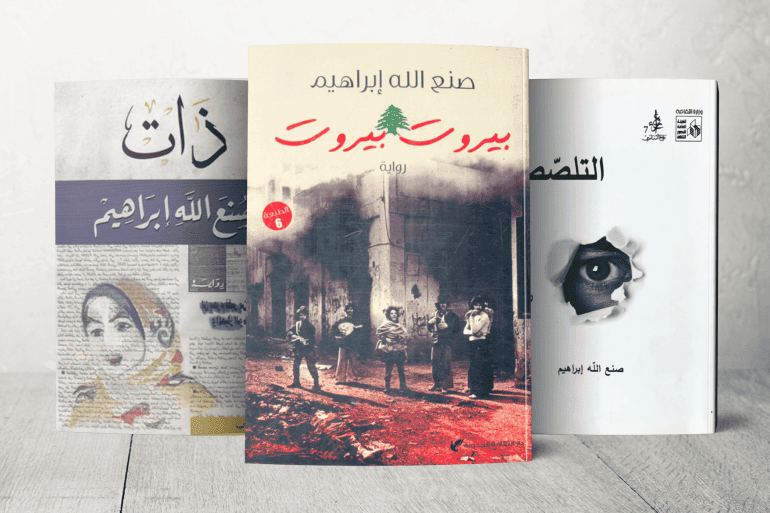

- « Telle odeur » (1966) — nouvelle emblématique, longtemps censurée.

- « La Commission » (1981) — roman majeur sur l’aliénation à l’époque de l’ouverture économique.

- « Beyrouth… Beyrouth » (1984).

- « Zat » (1992) — adapté en série télévisée.

- « Sharaf » (1997) — roman carcéral, classé parmi les meilleures œuvres par l’union des écrivains arabes.

- « Americannie » (2003), « Wardah » (2000), « La Glace » (2011), « Berlin 69 » (2014) et « 1970 » (2019).

Prix et distinctions

Sonallah Ibrahim a reçu de nombreuses récompenses nationales et internationales qui reconnaissent son apport à la littérature et à la pensée critique.

Ces distinctions traduisent l’ampleur de son influence au-delà des frontières égyptiennes.

- Prix « Ghalib Halsa » de l’Union des écrivains jordaniens (1992).

- Prix « Sultan Al Owais » (Émirats, 1994).

- Prix « Ibn Rushd pour la pensée libre » (2004).

- Prix « Cavafis » pour la littérature (2017).

- Prix du « Peuple » (2018).

- Prix « Mahmoud Darwich pour la créativité » (2019).

Dernières années : maladie et décès

En mars 2025, Sonallah Ibrahim fut victime d’une chute entraînant une fracture du fémur qui nécessita une opération délicate. Par la suite, il développa une forte pneumonie et dut être placé sous assistance respiratoire.

Son état de santé s’est dégradé au cours de l’été 2025 et il est décédé le 13 août 2025.

Le ministre égyptien de la Culture, Ahmed Fouad Henu, a salué la mémoire de l’écrivain en déclarant : « Nous avons perdu une stature littéraire exceptionnelle », ajoutant que Sonallah Ibrahim laisse un héritage littéraire et humain durable « qui restera présent dans la conscience culturelle égyptienne et arabe ».

Son œuvre — marquée par la défense des opprimés, la dénonciation de la corruption et la critique des formes d’ingérence — demeure une référence pour qui s’intéresse à la littérature engagée et aux récits du 20e et 21e siècles en Égypte et dans le monde arabe.