Table of Contents

Le 2 avril 2025 ne marquera pas le début d’un âge d’or de l’Amérique, mais celui du suicide de son leadership. Depuis 1945, pour éviter la répétition des tragédies de l’entre-deux-guerres, les États-Unis ont promu le libre-échange, qui a connu une formidable expansion avec la mondialisation.

Une stratégie mise à mal

L’ouverture des échanges a puissamment contribué à la reconstruction de l’Europe et du Japon, à la création du marché commun européen puis de l’Union, et au décollage de la Chine et des pays émergents, permettant à plus d’un milliard d’hommes de sortir de la pauvreté. Elle a également assis la suprématie des États-Unis, qui ont maintenu leur part de 25 % dans le PIB mondial grâce aux dividendes de leur avance technologique, du revenu des services, de l’afflux des capitaux et de l’universalisation de leur industrie culturelle.

Martingale improbable

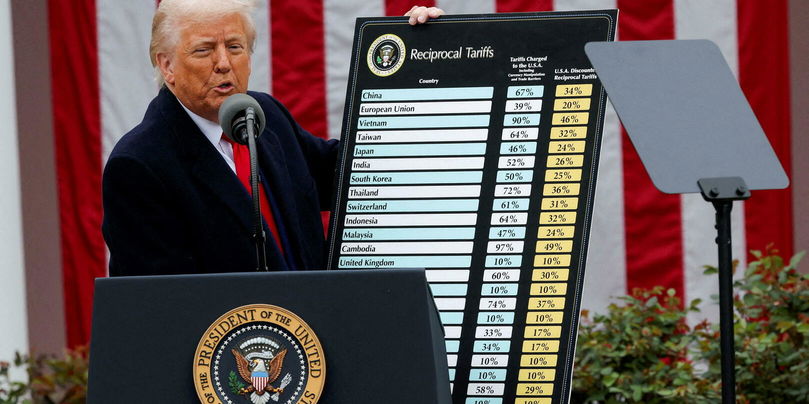

Donald Trump a ruiné quatre-vingts ans d’une stratégie aussi bénéfique pour la puissance des États-Unis que pour la cohésion et le rayonnement de l’Occident en déclenchant une guerre économique totale. Après la hausse de 25 % des tarifs sur l’acier, l’aluminium et les voitures, il a décidé de mettre en place un droit plancher de 10 % sur toutes les importations, renforcé par des droits « réciproques » par pays.

Ces droits ont été fixés à 20 % pour l’Europe, 34 % pour la Chine, 46 % pour le Vietnam, et jusqu’à 73 % pour le Liechtenstein. Sont exemptés le bois de construction, les produits pharmaceutiques, les semi-conducteurs, l’énergie, les métaux critiques et l’or. Au total, le niveau moyen des droits est porté à 24 %, un niveau sans précédent depuis la fin du XIXe siècle. Ces mesures ont naturellement entraîné des représailles immédiates, notamment de la part de la Chine (34 % sur toutes les importations américaines) et du Canada (25 % pour les véhicules importés des États-Unis).

Financer gratuitement les déficits

Au-delà du protectionnisme, c’est bien une guerre économique totale que Donald Trump a déclarée au reste du monde. Cette guerre est monétaire, avec une dévaluation compétitive du dollar. Elle est également financière, avec le projet de Stephen Miran de substituer aux accords du Plaza des accords de Mar-a-Lago, par lesquels les pays développés s’engageraient à souscrire des bons du Trésor à cent ans et à 0 % pour financer gratuitement les déficits et la dette des États-Unis, en contrepartie de l’utilisation du dollar comme monnaie de réserve et de la garantie de sécurité de leurs « alliés ».

Cette guerre est normative, avec une dérégulation systématique qui marque le retour à un capitalisme de prédation, accompagnée d’une lettre adressée par les ambassades américaines aux entreprises étrangères opérant aux États-Unis, les sommant d’abandonner leurs politiques en faveur de la diversité et de l’inclusion.

Menace de récession

Le tournant protectionniste des États-Unis représente une catastrophe économique. Le pays n’a aucune chance de redresser sa balance commerciale, dont le déficit structurel découle du déséquilibre entre l’épargne, très faible, et l’investissement. L’économie américaine, alors qu’elle bénéficiait d’une croissance forte et durable, est maintenant menacée de récession. L’augmentation massive des droits de douane implique une hausse des prix mécanique de 2,8 %, atteignant 4 650 euros en moyenne par voiture, qui laminera le pouvoir d’achat. La désorganisation des chaînes de valeur affaiblira également la production nationale.

Parallèlement, Donald Trump a plongé dans le chaos les échanges et les paiements mondiaux. Il a réédité l’erreur tragique du tarif Hawley-Smoot de juin 1930 qui, en augmentant les droits de douane sur plus de 20 000 produits, a provoqué une flambée du protectionnisme et des dévaluations compétitives.

L’UE joue sa survie

L’Union européenne, première cible du protectionnisme de l’administration Trump, joue sa survie. Elle génère 17 % des importations américaines, et les exportations vers les États-Unis représentent 3,8 % du PIB de l’Allemagne et 1,5 % de celui de la France. Face à cette guerre économique totale, l’Europe doit imaginer une riposte de long terme et ne pas se limiter à des représailles protectionnistes.

Tout miser sur les contre-mesures tarifaires serait une erreur, car cela accélérerait la désintégration des échanges mondiaux. L’Union devrait également actionner l’instrument anti-coercition dont elle s’est dotée pour lutter contre les menaces économiques, tout en imposant de sévères restrictions aux services financiers et au secteur technologique. Cependant, il est indispensable de déployer une stratégie offensive, notamment à la BCE, pour lutter contre la surévaluation de l’euro et en faire une monnaie de réserve à part entière.

Les solutions à envisager

La Commission européenne doit rétablir la compétitivité et l’attractivité du continent en démantelant le carcan réglementaire qui bloque l’investissement et l’innovation. Il est également essentiel de mobiliser et orienter l’épargne européenne, qui atteint 15 % du revenu disponible des ménages, vers la réindustrialisation, l’intelligence artificielle, la transition écologique et le réarmement du continent. Enfin, l’Europe, en accord avec le Royaume-Uni, doit se rapprocher de la Chine, de l’Inde et des grands pays émergents, qui rassemblent plus de 4 milliards d’hommes, pour recréer un système multilatéral en dehors des États-Unis, qui ne comptent que pour 13 % des importations mondiales.