Table of Contents

Lorsqu’ils examinent la carte arabe et islamique, les dirigeants occidentaux, selon le Dr Saif al-Din Abdel Fattah, professeur de science politique à l’université du Caire, perçoivent une « force réalisée » ou une « force possible » qui suscite inquiétude et prudence. Son nouvel ouvrage, Dictionnaire de la résistance, entend rendre au langage arabe sa capacité à nommer les choses et à récupérer des significations dérobées, en montrant comment le projet colonial cherche à démanteler politiquement et à anesthésier culturellement cette puissance civilisationnelle latente.

Un projet intellectuel étendu

Le livre s’inscrit au cœur d’un vaste projet intellectuel composé de trois piliers : la pensée des fins (maqasid), la philosophie de l’urbanisme civilisationnel et la pensée de la résistance et de la libération. À partir de ces axes, l’auteur bâtit une matrice conceptuelle qui puise dans le patrimoine de la nation pour en faire un point d’appui pour le présent et l’avenir.

Reconnu pour ses travaux sur les maqasid de la charia et ses lectures du concept d’urbanisme dans la tradition khuldonienne, Abdel Fattah relie sa réflexion aux grands penseurs comme Muhammad Abduh, Malek Bennabi, Hamid Rabi’, Abd al-Wahab al-Messiri et Tarek al-Bishri. Son Dictionnaire de la résistance prolonge et structure le champ conceptuel de ses travaux antérieurs.

L’auteur a dirigé des projets encyclopédiques et signé plus de soixante ouvrages, qu’il a intégrés dans son projet humaniste qu’il appelle « Waqf al-Qalam ». Pour lui, la production de concepts est une manière de modeler la conscience : manipuler le langage, c’est falsifier l’esprit collectif.

Au cœur du conflit : une lutte civilisationnelle

Dès les premières pages, l’auteur situe le conflit comme étant à la fois civilisationnel, existentiel et fonctionnel. Ce n’est pas seulement une dispute territoriale : c’est une bataille pour l’âme, l’identité et la conscience, que l’on peut comprendre via une équation à quatre variables — lieu, temps, gestion stratégique et engagement.

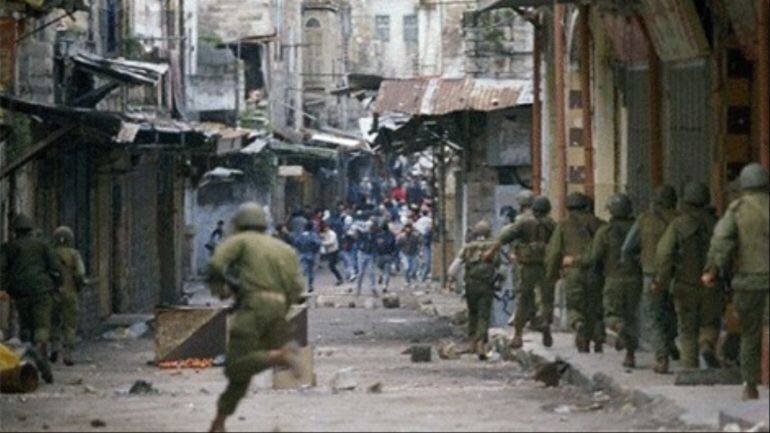

Dans cette perspective, l’intifada palestinienne n’apparaît pas comme un épisode passager mais comme un phénomène essentiel et une nécessité civilisationnelle, lié à l’histoire du colonialisme sioniste en Palestine. La résistance demeure une capacité vitale tant que l’existence nationale persiste.

L’ouvrage présente l’intifada comme une onde continue de conscience civilisationnelle qui redéfinit la relation de la nation à elle-même et au monde, renouant l’acteur individuel et collectif avec l’initiative politique plutôt que la position de simple spectateur.

L’arbre des concepts : langue, racines et action

Le livre revient à la langue en la considérant comme un front de la résistance. L’auteur s’attarde sur le radical arabe قَوْم (qawm), qu’il voit comme source linguistique et spirituelle reliant l’idée de redressement, de valeur et de nation. La résistance devient alors un verbe dérivé alliant mouvement, constance et défense.

Abdel Fattah relie cette matrice linguistique à des appels coraniques à l’action et à la persévérance, et à l’idée que le monothéisme (tawhid) est énergie motrice de la résistance : il libère l’humain de l’asservissement à la matière, au pouvoir ou au temps.

La résistance se décline aussi en actes non-violents et rituels : la « protestation silencieuse » qu’est la boycott est décrite comme une forme d’adoration morale, comparable au jeûne, qui refuse de soutenir l’injustice et nourrit la dignité collective.

- La langue comme front et arme conceptuelle.

- La racine qawm comme foyer de vocabulaire générateur de sens.

- Le tawhid comme moteur spirituel de la résistance.

Le « génocide des mots » et la fabrication de la soumission

Abdel Fattah reprend l’avertissement de penseurs qui ont dénoncé la manière dont les projets coloniaux déforment la langue et imposent des expressions adoucies pour masquer une volonté de contrôle. Il cite Mustafa Sadiq al-Rafi’i et Bashir al-Ibrahimi pour montrer que la première normalisation imposée est celle des mots eux-mêmes.

Le livre souligne que le colonisateur ne se contente pas d’occuper la terre : il cherche à façonner des sujets qui défendront leurs propres chaînes. Cette « propension à la colonisabilité » est présentée comme une pathologie civilisationnelle qui attaque la conscience avant même le sol.

La judéisation, la guerre psychologique et le tournant d’octobre 2023

Dans un chapitre central, l’auteur analyse la « judaïsation » (تصهين) comme symptôme d’une faiblesse des Etats arabo-nationaux nés d’une fragmentation et d’une dépendance. L’installation du terme « Moyen-Orient » à la place des mondes arabe et islamique a facilité l’acceptation du projet sioniste au sein du tissu régional.

Abdel Fattah considère le « Tufan al-Aqsa » du 7 octobre 2023 comme un point de rupture qui a rouvert les lignes de confrontation entre la géographie de la résistance et l’espace du rapprochement avec l’occupation. Cette phase marque, selon lui, la fin d’une acceptation fabriquée et le début d’une reconquête de conscience collective.

La guerre psychologique est mise en avant comme l’arme la plus dangereuse des stratégies de domination moderne : elle vise non à convaincre, mais à briser la volonté et à détruire la confiance collective, préparant ainsi le terrain au renoncement et à la collaboration.

- La guerre psychologique cherche la capitulation morale, pas seulement militaire.

- Il faut construire un « conscient contre‑attaque » fondé sur des concepts authentiques.

- Les signes de « capabilité à la normalisation » se manifestent par des coopérations et accords allant jusqu’aux Accords d’Abraham.

Géographie politique et réingénierie régionale

La géographie politique, selon l’auteur, n’est pas neutre : elle sert d’outil pour restructurer politiquement et mentalement le monde arabe. Le concept de « Moyen-Orient » a fonctionné comme lentille qui a permis d’inscrire le projet sioniste dans le paysage régional.

Abdel Fattah cite l’ambition stratégique exprimée par David Ben-Gurion pour illustrer la volonté de fracturer le tissu social arabe : « Nous sommes un petit peuple, mais nous pouvons exploiter les faiblesses de nos ennemis arabes, notamment les relations fragiles entre minorités et groupes sectaires. »

Cette stratégie a cherché à instrumentaliser les clivages internes pour fragiliser les sociétés arabes et faciliter une pénétration politique et sécuritaire durable.

Les batailles de la résistance et les outils de l’action

Le livre ne se limite pas au diagnostic : il propose un cadre d’action qu’il nomme « résistance civilisationnelle globale », conçue comme le système immunitaire de la nation. Cette résistance combine défense de la dignité humaine et construction d’un projet d’urbanisme et de société conforme à des principes éthiques et religieux.

Parmi les « batailles » identifiées figurent :

- La bataille pour la libération face à l’agression et à l’oppression.

- La bataille de la mémoire et de l’identité contre l’effacement historique.

- La bataille du sens et des concepts pour reprendre les mots volés.

- La bataille du conscient collectif et stratégique pour produire espoir et direction.

- La bataille de la volonté contre les objectifs visant à anéantir les aspirations palestiniennes.

Pour mettre en œuvre ces combats, l’auteur énumère des outils pratiques et symboliques : la boycott comme forme large de résistance, le « fiqh de l’opportunité » pour saisir les moments historiques favorables, les manifestations comme acte moral et les savants engagés qui sacrifient leur savoir au service de la lutte.

Il distingue ainsi les « savants du soulèvement », qui consacrent leur science à la lutte et à la liberté, des « savants du pouvoir », qui légitiment l’oppression et endorment les consciences. L’auteur promeut une « interprétation de terrain » du texte coranique où le jihad est compris comme effort pour la dignité et la libération, non comme simple incitation à la violence extrémiste.