Table of Contents

La conscience de la propre mort — la pensée de la pierre tombale qui abritera nos restes et de l’inscription qu’on y lira — fascine peu, pour la plupart d’entre nous. Pourtant, certains ont voulu que leur tombe soit muette sur leur nom, et qu’on n’y lise qu’une phrase énigmatique : « ici reposent des restes de celui qui a écrit son nom à l’eau ». Cette injonction illustre combien la maladie, loin d’être une simple réalité biologique, occupe depuis longtemps une place centrale dans l’imaginaire littéraire occidental.

La maladie comme phénomène humain et culturel

Dans la littérature, la maladie n’est pas seulement une expérience du corps : elle devient miroir de l’existence, révélant l’angoisse face à la mort, la fragilité humaine et le sentiment d’aliénation. Les écrivains dessinent la maladie comme un phénomène aux résonances philosophiques, sociales et culturelles.

Ce regard élargi a permis d’explorer :

- la confrontation individuelle avec la finitude ;

- le rôle du corps malade comme métaphore de crises sociales ;

- l’usage de la souffrance pour interroger la condition humaine et renouveler le langage littéraire.

Le XIXe siècle : la tuberculose, romantisme et mort précoce

Au XIXe siècle, la tuberculose (souvent appelée consommation) devint une figure littéraire majeure. Elle fut associée à la sensibilité romantique et à la mort prématurée, visitant de nombreux auteurs et inspirant des représentations où le corps souffrant révèle l’âme et ses tourments.

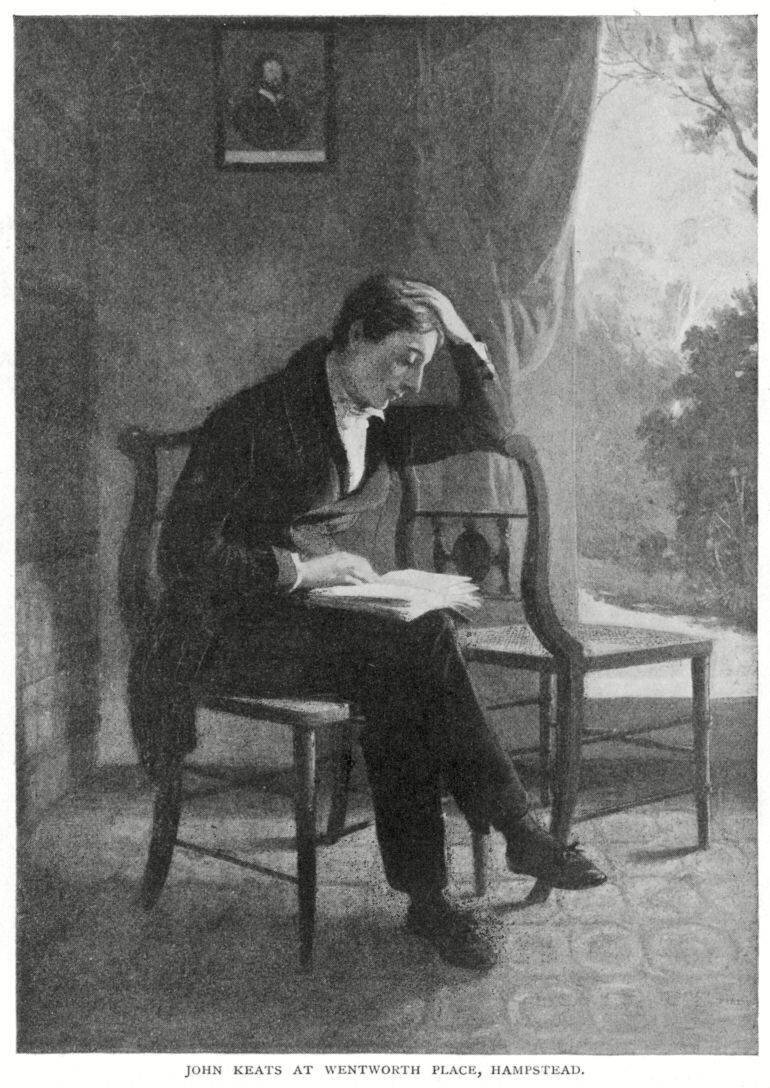

John Keats, poète romantique anglais frappé par la tuberculose, vécut dans la solitude et l’affliction. Son œuvre porte la marque d’une inquiétude existentielle mêlée de désir d’évasion et de mélancolie pour l’amour perdu.

Dans certains vers, il évoque la dérive solitaire, le visage pâli et l’absence de joie : « Je demeure ici provisoirement, seul, errant, le pas lourd, le visage pâle. » Ces images traduisent la négociation entre désir, faiblesse du corps et mélancolie créatrice.

Fratrie, perte et imaginaire : Charlotte Brontë

Charlotte Brontë connut la maladie au sein de sa famille : la tuberculose emporta plusieurs de ses sœurs et marqua profondément son écriture. Envoyées en pension, ses proches virent leur santé décliner, expérience qui alimenta la fuite vers des mondes imaginaires et un réalisme émotionnel puissant.

Avec ses sœurs, Charlotte publia ses premiers textes sous des pseudonymes masculins, pour échapper aux préjugés sexistes. Dans Jane Eyre, elle met en scène la résistance face aux épreuves, exprimant la nécessité de supporter la douleur avec « détermination et constance » lorsque la fuite devient impossible.

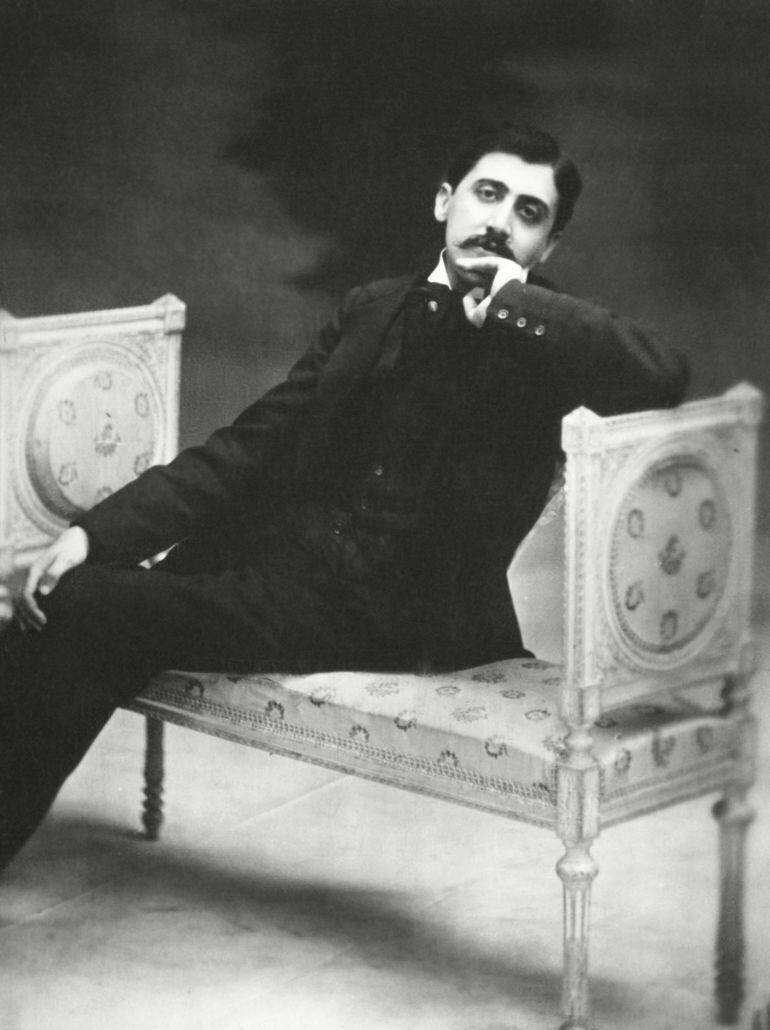

Marcel Proust : isolement, douleur et écriture

Marcel Proust, affecté par l’asthme dès l’enfance, choisit l’isolement et développa une œuvre où la souffrance et la mémoire se fondent en matière littéraire. Sa quête de sens dans À la recherche du temps perdu est teintée d’une sensibilité aiguë aux affres du corps et de l’âme.

La maladie nourrit chez lui un langage chargé d’images douloureuses, et il nourrit la conviction que l’œuvre littéraire peut surgir de la profondeur du mal : « On peut dire que les œuvres littéraires ressemblent presque à des sources ; plus la douleur est profonde, plus elles remontent haut. »

Le XXe siècle : maladie comme symbole social et politique

Avec le XXe siècle, la maladie acquiert parfois une dimension allégorique ou politique. Elle devient image des conflits historiques, des failles d’une société ou de l’absurde de l’existence.

Deux œuvres emblématiques illustrent ce déplacement :

- La Montagne magique de Thomas Mann, où la clinique devient microcosme d’une Europe malade ;

- La Peste d’Albert Camus, qui fait d’une épidémie un examen moral et philosophique du comportement humain face à l’absurde.

Chez Camus, l’épidémie n’est pas seulement une crise sanitaire : elle met à nu les discours et oblige à une éthique de l’action. Le docteur Rieux incarne ce choix d’agir sans promesse de salut, révélant que la responsabilité naît du présent et non d’une certitude transcendante.

Le malaise psychique : Virginia Woolf, Sylvia Plath et l’introspection

Parallèlement aux maladies somatiques, les troubles psychiques deviennent matière littéraire. Virginia Woolf et Sylvia Plath explorent les replis de l’esprit, transformant la souffrance mentale en écriture intime et parfois vertigineuse.

Virginia Woolf a souffert de crises nerveuses répétées, exacerbées par des deuils familiaux. Elle a décrit le poids de l’effondrement interne et la difficulté à retrouver la paix : « La vie est dure ; les faits ne supportent pas la falsification… On ne peut trouver la paix en esquivant la vie. »

Sylvia Plath, quant à elle, a livré dans The Bell Jar (Le Tombeau des souffrances) une chronique impitoyable de la dépression clinique. Son écriture rend compte de l’enfermement intérieur et de la voix brisée par la maladie.

Romans et représentations majeures

Plusieurs romans classiques mettent en scène la maladie comme clé de lecture du monde :

- La Peste d’Albert Camus : l’épidémie comme épreuve morale et mise en crise des certitudes.

- Madame Bovary de Gustave Flaubert : la maladie d’Emma est autant spirituelle et morale que physique.

- La Divine Comédie de Dante : le « mal » y prend la forme d’affections spirituelles, où le châtiment reflète l’état intérieur.

Susan Sontag a, par ailleurs, observé comment certaines maladies pouvaient être chargées de sens sociaux et moraux, infléchissant la perception des sociétés et conduisant parfois à la stigmatisation.

La maladie, métaphore de l’aliénation et source d’invention

Au fil des siècles, la « maladie dans la littérature occidentale » s’est muée en outil esthétique et réflexif. Elle permet de :

- mettre en lumière la fragilité de la condition humaine ;

- servir de métaphore pour l’aliénation et le déracinement ;

- offrir un terrain d’expérimentation linguistique et narratif, où la douleur devient moteur de création.

Ainsi, la maladie dépasse la sphère privée pour interroger les relations entre corps, langage, identité et société. Elle demeure une source majeure pour repenser la condition humaine et renouveler les formes littéraires.

La réflexion littéraire sur la maladie révèle que le corps souffrant n’est pas seulement un objet médical : il est un instrument de pensée qui interroge la vie, la mort et le sens. Comprendre ces représentations aide à saisir comment l’art transforme la douleur en une interrogation continue sur l’humain.