Table of Contents

L’Afghanistan, situé au cœur de l’Asie, occupe une position géostratégique qui a attiré l’attention des grandes puissances tout au long de l’histoire. Dans les années 1950, pendant la guerre froide, l’intérêt soviétique pour le pays s’est traduit par des accords de coopération avec le régime monarchique, donnant naissance à des projets d’envergure. Ces initiatives ont laissé des traces durables : bases militaires, ouvrages de transport, infrastructures universitaires et installations industrielles qui continuent d’influencer la géopolitique et l’économie afghanes.

Aujourd’hui, plusieurs de ces réalisations sont encore opérationnelles ou ont été reconstruites, et elles illustrent l’héritage des infrastructures soviétiques en Afghanistan dans les domaines stratégique, commercial et social.

Base de Bagram

La base aérienne de Bagram est née de la coopération entre l’Union soviétique et le gouvernement du roi Mohammad Zahir Shah. Après l’intervention soviétique de 1979, elle est devenue le principal centre d’opérations militaires soviétiques pendant près d’une décennie, puis un théâtre majeur des combats lors de la guerre civile qui a suivi le retrait soviétique en 1989.

En 2001, sous occupation américaine, Bagram a été étendue et transformée en l’une des plus grandes bases militaires au monde, presque comme une ville autonome avec hôpitaux, restaurants, infrastructures de loisirs et logements pour les militaires.

La base est stratégique en raison de sa position, à environ 50 km au nord de Kaboul, et de sa proximité relative avec la Chine à l’est, l’Iran à l’ouest, le Pakistan au sud et les républiques d’Asie centrale au nord.

- Considérée comme un symbole des transformations militaires et politiques en Afghanistan.

- Contenait une prison qualifiée comme le « Guantanamo afghan », où des centaines de détenus ont été incarcérés et torturés.

- En 2025, des déclarations politiques ont évoqué la volonté de reprendre le contrôle de la base en raison de sa valeur stratégique.

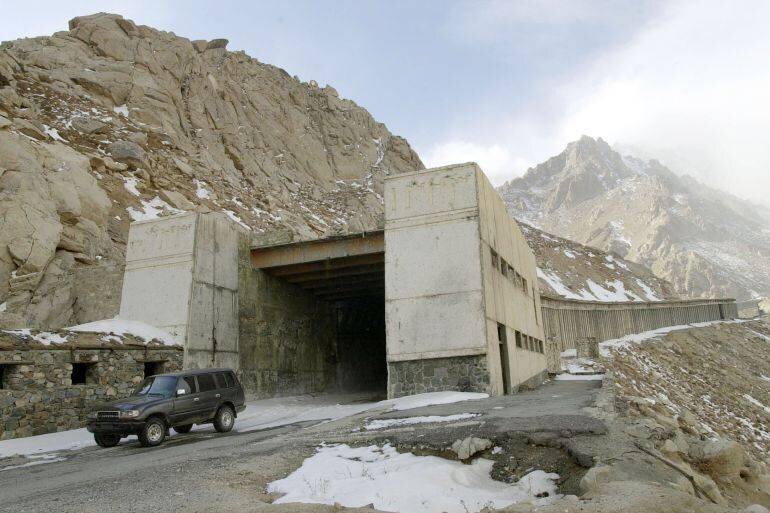

Tunnel de Salang

Le tunnel de Salang, long d’environ 2,6 kilomètres, traverse la chaîne de l’Hindou Kouch à près de 4 000 mètres d’altitude. Construit entre 1964 et 1985 en coopération avec l’Union soviétique, il relie le sud et le nord de l’Afghanistan et met en communication Kaboul avec neuf provinces septentrionales, voies essentielles pour le commerce avec les pays voisins.

Ce passage a facilité le transit des camions venus d’Asie centrale vers Kaboul et le sud du pays, mais il est aussi vulnérable aux accidents et aux conditions météorologiques extrêmes en raison de son altitude.

- Incidents marquants : explosion d’un camion-citerne en 1982 (plus de 170 morts, dont des militaires soviétiques) et explosion d’un camion de gaz en 2022 (~30 morts).

- Risques naturels : chutes de neige et avalanches récurrentes, dont une série en 2010 ayant fait plus de 170 victimes.

- Le tunnel a été détruit et reconstruit à plusieurs reprises ; la dernière reconstruction remonte à 2023.

Pont de l’Amitié (sur l’Amou Darya)

Construit en 1985 par l’Union soviétique sur l’Amou Darya (rivier connu aussi sous le nom d’Oxus), le pont de l’Amitié s’étend sur 816 mètres et relie l’Afghanistan à l’Ouzbékistan, alors république soviétique. Il visait initialement à faciliter le franchissement des forces bolchéviques lors de l’intervention de 1979.

Ironie de l’histoire : le même pont a vu le retrait des blindés soviétiques et symbolise la défaite subie par l’armée soviétique face aux résistances afghanes.

- Fermeture : le pont a été fermé à la fin des années 1990 après la prise du nord de l’Afghanistan par les talibans.

- Réouverture : il a été rouvert en 2001 pour l’acheminement d’aide humanitaire.

- Renouveau économique : en 2024, un centre commercial a été inauguré sur le pont pour stimuler les échanges entre l’Afghanistan et l’Ouzbékistan.

Université polytechnique de Kaboul

Créée en 1963 avec un soutien financier et technique soviétique, l’université polytechnique de Kaboul s’est appuyée au départ sur des programmes d’enseignement soviétiques. Les Soviétiques ont fourni des matériaux de construction et des conseils d’ingénierie pour les phases de conception et de réalisation.

L’établissement a progressivement formé des ingénieurs titulaires de licences, masters et doctorats dans des domaines variés : génie civil, industriel, transport, topographie et informatique.

- Objectifs académiques : élever le niveau de recherche et viser une place reconnue parmi les universités internationales.

- Résilience : malgré plusieurs vagues de destructions liées aux conflits, l’université a été reconstruite et reste la principale institution d’enseignement technique appliqué du pays.

Quartiers Macroyan

Les quartiers dits Macroyan sont des ensembles résidentiels construits à Kaboul avec l’appui de l’Union soviétique, suivant les normes architecturales en vigueur à l’époque. Ils étaient destinés aux fonctionnaires locaux et aux experts soviétiques travaillant sur divers projets.

Chaque quartier formait une unité presque autonome, intégrant logements, commerces, espaces verts et parkings, et a résisté aux différentes vagues de violence qui ont frappé la capitale.

Usines et boulangeries automatisées

L’Union soviétique a installé en Afghanistan de nombreuses infrastructures industrielles et alimentaires. Parmi les plus visibles figurent les grands silos à blé et les boulangeries mécanisées de type « Silo », devenues des éléments reconnaissables de Kaboul.

Ces installations reliaient silos, minoteries et lignes de production automatisées pour fabriquer du pain à grande échelle, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire urbaine.

- Industries établies : textile, sucre, cuir et autres usines manufacturières.

- Impact : formation d’une base économique moderne et création d’emplois locaux.

- Héritage : malgré les destructions civiles, plusieurs de ces infrastructures ont été réparées ou réutilisées au fil des ans.