Table of Contents

L’air dans les grandes salles de réception du palais de Cobourg à Vienne était chargé de fatigue à la mi-juillet 2015. Depuis plusieurs mois, deux hommes inattendus de pays qui, dans les récits politiques, se considèrent mutuellement comme des ennemis acharnés depuis plus de trois décennies, étaient pris dans une joute diplomatique épuisante.

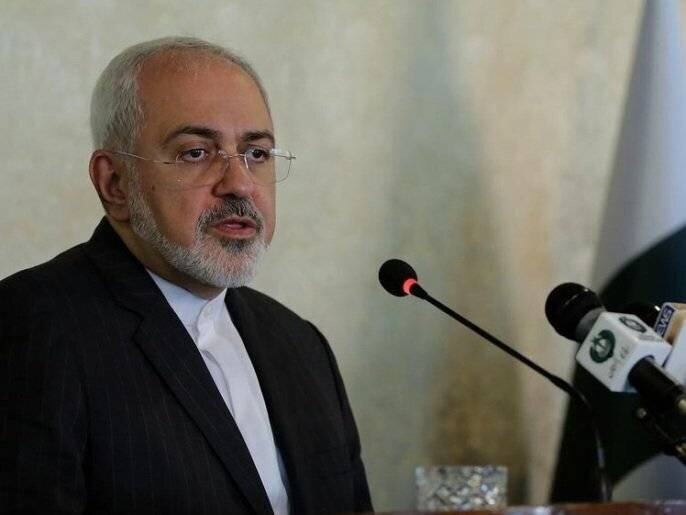

John Kerry, secrétaire d’État américain, grand et issu d’un milieu diplomatique aristocratique, faisait face à Mohammad Javad Zarif, ministre iranien des Affaires étrangères, plus petit et corpulent, vêtu d’une chemise traditionnelle sans col et souriant constamment. Les deux s’appelaient par leurs prénoms — « Javad » et « John » — et, malgré l’hostilité entre leurs pays, la familiarité et l’humour de Zarif désarçonnaient le diplomate chevronné.

Mohammad Javad Zarif atténuait les tensions par une plaisanterie chaque fois que les négociations s’envenimaient, qu’il s’agisse des centrifugeuses, de l’enrichissement de l’uranium ou des protocoles d’inspection. Pour John Kerry, Zarif était un « négociateur durement compétent, patriote qui a combattu à chaque étape pour ce en quoi il croyait », mais aussi un homme avec qui « à la fin de chaque réunion, nous riions et souriions ».

Naissance en Iran et formation aux États-Unis

Mohammad Javad Zarif est né en 1960 dans une famille religieuse, aisée et politiquement conservatrice à Téhéran. Son enfance fut marquée par l’isolement : pas de télévision, pas de radio, peu de contacts sociaux. Dans ses mémoires, il raconte n’avoir pratiquement pas écouté de musique jusqu’à l’adolescence et avoir grandi dans un foyer très traditionnel.

À dix-sept ans, en 1977, il partit aux États-Unis pour poursuivre ses études. Après une scolarité secondaire en Californie, il obtint une licence et une maîtrise en relations internationales à l’université d’État de San Francisco, puis un second master et un doctorat à l’université de Denver. Sa thèse portait sur « l’interaction entre légitimité et ordre en politique internationale ».

Ce double ancrage — culture iranienne et formation occidentale — forgea une vision singulière : il admira la puissance occidentale sans s’en laisser subjuguer. Comme il l’expliqua, il considérait les théories occidentales non comme des vérités absolues, mais comme des outils pour comprendre le pouvoir.

Trois sources de formation politique

- Un enseignement académique occidental, qui lui donna des outils d’analyse et de critique.

- Une expérience diplomatique prolongée aux Nations unies, qui lui révéla le fonctionnement réel du pouvoir mondial.

- Ses racines culturelles iraniennes et islamiques, qui imprégnèrent sa vision d’une dimension morale et humaine.

L’ennemi respecté

De retour en Iran à la fin des années 1980, Zarif entra au ministère des Affaires étrangères alors que le pays se reconstruisait après la révolution et la guerre Iran-Irak. Il intégra la mission permanente de l’Iran auprès des Nations unies à New York en 1982 et gravit progressivement les échelons, jusqu’à devenir vice-représentant permanent puis ambassadeur de facto.

Ses premières années à l’ONU furent une école pratique de diplomatie : isolé au départ, il sut peu à peu imposer une narration iranienne compréhensible pour un public international. En 1991, il participa à des négociations secrètes pour la libération d’otages américains au Liban, démontrant tôt ses capacités de négociateur pragmatique.

Les collègues occidentaux le décrivèrent comme « l’homme qui rendait la langue politique iranienne traduisible ». Même Henry Kissinger, figure de la realpolitik américaine, lui fit un cadeau symbolique en 2007 : une copie signée de son livre Diplomatie, accompagnée de la dédicace « À Zarif, mon ennemi respecté ». Cette phrase résume bien sa stratégie : demeurer un adversaire mais aussi un interlocuteur rationnel.

Ministre des Affaires étrangères : manœuvrer à l’intérieur et à l’extérieur

Lorsque Hassan Rohani fut élu président en 2013, Zarif apparut rapidement comme le candidat naturel à la tête de la diplomatie. Son arrivée reflétait une volonté de renouer un dialogue international alors que l’Iran subissait des sanctions sévères. Le parlement lui accorda une large confiance, porté par l’espoir d’un « engagement avec le monde ».

Zarif forma une équipe de négociateurs professionnels et fit de la « changement de langue diplomatique » sa priorité. Son credo — « un mauvais accord est pire que pas d’accord » — traduisait une approche pragmatique plutôt que maximaliste. Lors des séries de pourparlers à Genève, Lausanne et Vienne, il apparut au public comme le visage de la diplomatie iranienne moderne : souriant, affûté et ferme sur les principes.

La première convention intérimaire de Genève ouvrit la voie à l’accord nucléaire de juillet 2015, officiellement nommé Plan d’action global conjoint (PAGC). Sur la scène internationale, la photo de Zarif aux côtés de Federica Mogherini devint un symbole du triomphe du dialogue sur la confrontation.

Image publique et réactions nationales

De retour à Téhéran après la signature, Zarif fut accueilli en héros et sa popularité monta en flèche, certains sondages le créditant de plus de 75 % d’opinions favorables. Mais cette acclamation se heurta vite à une réalité politique complexe : à l’intérieur du système iranien, des institutions puissantes cherchèrent à limiter les prérogatives du ministère des Affaires étrangères.

Zarif reconnut lui-même : « Je suis un exécutant, pas le décideur ». Cette déclaration illustra la dualité de son rôle : négociateur international respecté mais limité face aux centres décisionnels domestiques, notamment le pouvoir du Corps des Gardiens de la Révolution islamique.

Image : Zarif et Lavrov (Moscou, 2019)

Mohammad Javad Zarif (à gauche) et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors d’une conférence de presse à Moscou, le 30 décembre 2019 (REUTERS).

Échec médiatique et tensions internes révélées

Le principal affrontement de Zarif ne fut pas seulement avec Washington, mais aussi au cœur du système iranien. En avril 2021, une fuite d’enregistrement de trois heures extraite d’une interview plus longue fit scandale : Zarif y décrivait la primauté du « terrain » militaire sur la diplomatie, résumée par sa phrase devenue célèbre « dans la République islamique, le terrain gouverne et la diplomatie légitime ».

Dans cet enregistrement, il dénonçait des pratiques du Corps des Gardiens — par exemple l’utilisation de la compagnie aérienne civile pour des opérations militaires — et affirmait avoir été mis dans l’ignorance sur des dossiers de sécurité majeurs. Ces révélations provoquèrent un tollé : conservateurs et institutions influentes accusèrent Zarif d’avoir révélé des informations dommageables.

Le président Rohani ordonna une enquête sur la fuite ; le chef du projet historique fut contraint de démissionner et Zarif présenta des excuses publiques en expliquant avoir parlé dans un cadre documentaire. Pour une partie de l’opinion, le contenu humanisa le ministre ; pour d’autres, il confirma la rivalité structurelle entre la diplomatie et les forces armées.

Image : Zarif et Kerry (Vienne, 2014)

John Kerry et Mohammad Javad Zarif à Vienne, le 23 novembre 2014 (AP Photo/Ronald Zak).

Le bouc émissaire et l’effondrement politique

Le retrait unilatéral des États-Unis de l’accord par l’administration Trump en 2018 et le rétablissement massif des sanctions eurent des conséquences économiques sévères en Iran : effondrement de la monnaie, inflation et frustration populaire. Mohammad Javad Zarif, figure publique de l’accord, devint alors la cible principale de critiques.

Opposants et conservateurs l’accusèrent d’avoir fait preuve de naïveté ou de trahison. En juillet 2020, lors d’une séance parlementaire, des députés l’interrompirent en le traitant de « menteur » et en scandant « mort au menteur ». Pour de nombreux modérés, la désillusion fut également grande : le prestige politique de Zarif s’érodait avec celui de l’accord.

La victoire électorale en 2021 de l’aile conservatrice mit fin à son mandat ministériel. Zarif quitta le ministère en août 2021 et retourna à la vie universitaire, mais la fuite audio et les attaques internes continuèrent de hanter son image.

Image : Zarif et Rohani (Vienne, 2018)

Le président iranien Hassan Rouhani (à droite) et Mohammad Javad Zarif à la Chambre de commerce autrichienne, Vienne, 4 juillet 2018 (Getty).

Retour court et dernière démission

Après la disparition du président et son ministre dans un accident d’hélicoptère en 2024, l’élection anticipée porta Masoud Pezeshkian à la présidence en juillet 2024. Zarif fit alors son retour : nommé vice-président chargé des affaires stratégiques et président du Centre d’études stratégiques en août 2024, il revint avec l’intention de revitaliser le dialogue en politique étrangère.

Sa nouvelle mission fut cependant brève. Dès les premières semaines, des oppositions institutionnelles et des soupçons politiques limitèrent son action. En mars 2025, il déposa sa démission en expliquant qu’en l’état actuel des choses sa présence causait davantage de malentendus que d’avantages et qu’il souhaitait œuvrer « hors du gouvernement au service de l’intérêt national ».

Ce départ fut interprété par certains analystes comme la confirmation des limites structurelles de la diplomatie iranienne : sans véritable autorité décisionnelle, la diplomatie risque de demeurer un dialogue sans effet réel.

Image : Pezeshkian et Zarif (Téhéran, 5 juillet 2024)

Le candidat réformiste Masoud Pezeshkian et l’ancien ministre Mohammad Javad Zarif se saluent après avoir voté à Téhéran, le 5 juillet 2024 (AFP).

Théorie et influence : le diplomate engagé

Parmi la génération de diplomates post-révolutionnaires, Mohammad Javad Zarif fut peut-être le seul à proposer un cadre théorique cohérent pour la politique étrangère iranienne. Il théorisa une « pluralité active » ou « multilatéralisme actif », qui postule que la puissance durable s’appuie à la fois sur la légitimité et sur la capacité d’action.

Sa maxime — « la force sans légitimité ne dure pas, tout comme la légitimité sans force est inefficace » — résume son projet : dépasser un dualisme entre honneur et intérêt et promouvoir une diplomatie créative, capable d’influencer les règles du jeu plutôt que de subir les événements.

Zarif mit aussi l’accent sur la diplomatie publique : il fut un des premiers hauts responsables iraniens à utiliser massivement les réseaux sociaux et à s’adresser en anglais aux médias internationaux pour complexifier l’image de l’Iran et élargir l’espace du débat.

Héritage et image publique

- Un style diplomatique : Zarif a popularisé une diplomatie souriante, érudite et juridiquement argumentée, combinant fermeté et accessibilité.

- Une école de pensée : le terme « zarifisme » désigne une approche pragmatique mêlant réalisme et éthique du dialogue.

- Une limite structurelle : son parcours illustre les contraintes imposées à la diplomatie par des institutions parallèles puissantes au sein du système politique iranien.

Pour beaucoup d’Iraniens, Zarif n’est pas seulement un homme d’État mais un diplomate culturel : sa maîtrise du langage, son calme et son habileté à s’adresser au monde ont fait de lui un symbole de la diplomatie publique iranienne. Il affirmait qu’on ne peut imposer des sanctions au dialogue : « Quand on sanctionne le ministre des Affaires étrangères, on sanctionne la langue du dialogue ».

Image finale : engagement diplomatique

Par son parcours, Mohammad Javad Zarif a laissé une empreinte complexe : celle d’un diplomate qui a tenté de conjuguer influence, légitimité et dialogue dans un contexte où la diplomatie est souvent contrainte par des logiques de puissance concurrentes.