Table of Contents

À la fin du XIXe siècle, l’Afrique du Sud, sous le joug du colonialisme britannique, était déchirée par des guerres incessantes et souffrait de la dureté du régime d’apartheid. Au cœur de ce climat tendu, le révérend Enock Sonthonga, assis devant l’orgue d’une petite école méthodiste près de Johannesburg, composa un chant empreint de douleur et d’espoir : « Nkosi Sikelel’ iAfrika » (Seigneur, bénis l’Afrique).

Ce chant religieux devint rapidement une voix collective contre l’injustice, un exemple précoce de la résistance pacifique par la musique face au colonialisme et à l’apartheid. Il fut adopté par des milliers de membres du Congrès national africain (ANC), fondé en 1912, défiant les lois racistes des Blancs.

Au fil du temps, « Nkosi Sikelel’ iAfrika » franchit les frontières temporelles et géographiques, devenant l’hymne national de cinq pays africains et un symbole éternel de résistance.

La musique, miroir du combat sud-africain

En Afrique du Sud, la musique est bien plus qu’un simple divertissement : elle reflète l’histoire riche et combattante du pays. Sous l’apartheid, la musique est devenue une arme de résistance efficace contre un système oppressif durant plus de quarante ans.

Dans ce pays marqué par la diversité culturelle, plusieurs genres se sont développés, dessinant un paysage musical varié : kwaito, afro house, amapiano, hip-hop sud-africain, jazz, rock, pop et gospel.

Cependant, un courant a particulièrement porté un message engagé : « les chansons de la résistance et de la liberté ». Puisant ses racines dans la musique des choeurs macwaya, mêlant chants chrétiens et techniques locales traditionnelles, ce style exprimait la protestation à travers des paroles apparemment innocentes, mais chargées de messages codés défiant la censure stricte.

La chercheuse en musique de résistance, le Dr. Mischela Virshbo, résume ainsi : « Durant 46 ans d’apartheid, les mouvements de résistance sont passés de groupes pacifistes désorganisés à des coalitions solides comme l’ANC. »

La musique d’émancipation a ainsi joué un rôle clé dans l’unification des luttes, devenant un acte collectif pour dénoncer l’injustice et pousser au changement politique.

La musique en Afrique du Sud dépasse le domaine artistique : c’est une arme douce contre la tyrannie, une voix persistante pour la liberté.

L’engagement musical et la politique de boycott culturel

En 1954, l’évêque anglican Trevor Huddleston lança un appel audacieux à un boycott culturel contre l’apartheid, amorçant une longue période de pressions culturelles et politiques sur le régime raciste.

Le succès fut notable en 1968 lorsque l’Organisation des Nations unies invita ses États membres à couper tous liens culturels, éducatifs et sportifs avec l’Afrique du Sud. Ce boycott international renforça la pression sur les artistes et musiciens de ne pas collaborer avec le régime.

En 1980, l’ONU officialisa cette politique, légitimant ainsi toute sanction culturelle comme forme pacifique de résistance au racisme.

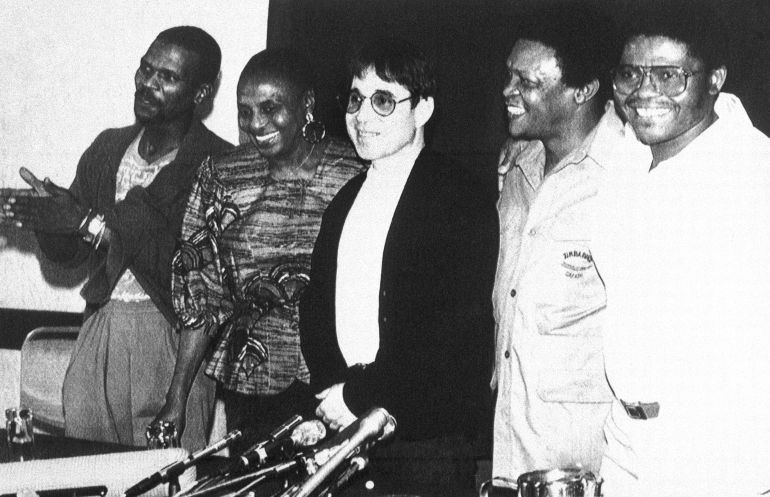

Pourtant, cette stratégie fut controversée, notamment dans les années 1980 avec le musicien américain Paul Simon. Son album « Graceland », enregistré en Afrique du Sud avec des musiciens noirs, fut perçu comme une violation du boycott. Simon fut vivement critiqué par des militants anti-apartheid, dont l’organisation « Artistes unis contre l’apartheid » fondée par Dali Tambo.

Le trompettiste sud-africain Hugh Masekela, ami de Simon, proposa alors une tournée concertée mêlant artistes blancs et noirs sud-africains, pour apaiser les tensions. Il expliqua que, bien que juste politiquement, le boycott affaiblissait le développement de la musique locale, appelant à un équilibre entre principes moraux et besoins artistiques.

Le boycott culturel illustre ainsi la complexité du lien entre art et politique, où chaque concert devenait un acte chargé de signification politique.

La musique face à la répression et à l’oppression

Durant l’apartheid, la population noire fut confinée dans des townships pauvres, privée des droits humains fondamentaux. La doctrine raciste sous-jacente, portée par Hendrik Verwoerd, premier ministre et architecte du régime, proclamait l’Afrique du Sud comme territoire réservé aux Blancs.

Au début, les artistes ne voyaient pas forcément leur musique comme politique. Cependant, dans les années 1940, certains commencèrent à exprimer leur souffrance face à l’oppression, non pas par des protestations directes contre les lois, mais à travers une créativité réactive aux discriminations généralisées.

Dans les années 1950, avec la montée en puissance du régime et le dynamisme de l’ANC, la musique prit une dimension de combat clair.

Parmi ces pionniers, le musicien et syndicaliste Vuyisile Mini utilisa ouvertement la musique comme arme de résistance, notamment avec sa célèbre chanson « Attention Verwoerd », écrite en langue Hausa et adressée au Premier ministre :

« Méfie-toi toi, Verwoerd injuste

Car l’injustice retombe sur l’injuste.

Tu as semé l’oppression, et tu récoltes.

Ne cherche pas d’excuse, ne joue pas la victime. »

Ce chant devint un hymne de protestation repris lors des manifestations anti-apartheid, interprété par des artistes comme Miriam Makeba et Afrika Bambaataa.

Lors de son arrestation en 1963, accusé de crimes politiques et condamné à mort, Mini aurait chanté avec force sur le chemin du poteau d’exécution, laissant un héritage musical puissant affirmant que l’art ne se tait pas devant la violence.

« Bye Bye Sophiatown » : la musique du déplacement forcé

Malgré la fin de l’apartheid, les chansons nées dans les années 1950 restent le témoignage poignant d’une période marquée par des déplacements forcés massifs et la répression culturelle.

Durant cette époque, la musique de contestation se popularisa, les artistes exprimant leur rejet des politiques discriminatoires, notamment le port obligatoire des laissez-passer qui limitaient les déplacements des Noirs et leur confinaient à des zones précises.

La chanson « Le gouvernement du Dr Malan est cruel », par Dorothy Masuka, dénonçait alors les lois draconiennes du Premier ministre Daniel Malan qui renforçaient l’apartheid.

Un épisode tragique fut le démantèlement du quartier de Sophiatown en 1955, un foyer de diversité culturelle, centre de jazz, d’arts et d’activisme politique à Johannesburg. 60 000 habitants furent déplacés de force vers la bantoustan Midlands, dans le cadre d’un plan de réorganisation raciale.

Les artistes réagirent vivement. Le batteur Strike Vilakazi composa « Midlands », hymne populaire exprimant douleur, nostalgie et colère face à ces expulsions.

Miriam Makeba, icône de la lutte, popularisa cette chanson, donnant une visibilité internationale à la souffrance des exilés.

Dans « Sophiatown Is Gone », Makeba exprima également la perte et le désespoir :

« Les oiseaux sont partis

Les rues paraissent tristes et sèches

Sophiatown est partie

Boum, boum, boum, boum, boum

Sophiatown est partie pour toujours

Des ruines, des ruines. »

À travers cette voix mêlée de tristesse et de résilience, le jazz sud-africain devint un outil de témoignage et de résistance.

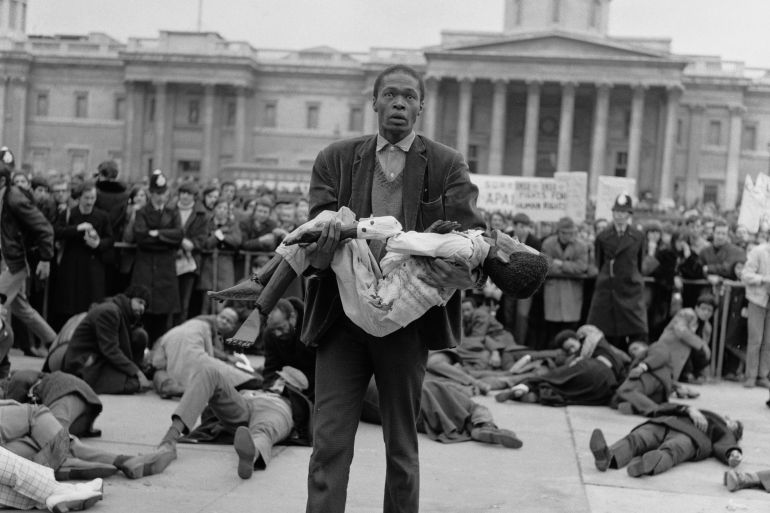

Le massacre de Sharpeville

Le 21 mars 1960 marque un tournant tragique dans l’histoire de l’Afrique du Sud : la police tira sur une foule pacifique d’environ 5 000 personnes rassemblées à Sharpeville.

La manifestation, appelée par l’ANC, visait à protester contre les lois imposant aux Noirs de porter des documents d’identité raciaux.

Cette répression fit des dizaines de morts et de blessés, et est restée dans l’histoire comme « le massacre de Sharpeville », un drame qui accentua la division raciale et intensifia la répression politique.

Le régime réagit en interdisant l’ANC et le Congrès du Peuple africain. 169 leaders noirs furent accusés de trahison et poursuivis en justice.

En réponse, des artistes comme Miriam Makeba, Hugh Masekela, Abdullah Ibrahim, Jonas Gwangwa et Chris McGregor dirigèrent leurs créations pour dénoncer les crimes de l’apartheid et sensibiliser la communauté internationale.

Les autorités resserrèrent encore la censure, bannissant toute musique considérée comme subversive.

En 1961, Dorothy Masuka suscita la controverse avec sa chanson « Lumumba », faisant référence à l’assassinat du leader congolais Patrice Lumumba et dénonçant l’ingérence occidentale. Suite à cela, ses studios furent perquisitionnés, son album confisqué et une notice d’arrestation fut émise, la contraignant à l’exil pour plus de trente ans.

En hommage au massacre, la région de Sharpeville intègre en 2024 la liste du patrimoine mondial des sites symboliques de Nelson Mandela.

Mayibuye et Amandla : la musique en levier de la lutte

Face à la montée de la répression dans les années 1970, les activistes de l’ANC comprirent que la culture avait autant d’importance que la politique.

En 1975, deux groupes culturels, Mayibuye et Amandla, virent le jour.

Fondée par Barry Feinberg et Ronnie Kasrils, Amandla reprit une devise militante « Que l’Afrique revienne ». Le groupe rassemblait des artistes issus de diverses origines et mêlait chant collectif, poésie et narration pour décrire la vie quotidienne sous l’apartheid et documenter la lutte.

Amandla donna plus de 200 spectacles à travers le monde, notamment en Europe, devenant la branche culturelle officielle de l’ANC.

Grâce à cette expression artistique, le message de résistance atteignait une audience internationale, alors que la censure empêchait ces voix de circuler librement en Afrique du Sud.

Hugh Masekela, icône de la résistance musicale

En 1976, Hugh Masekela composa « Soweto Blues », une réponse musicale poignante au massacre de Soweto, où les forces de l’apartheid tuèrent plus de 700 manifestants et en blessèrent des milliers, protestant contre l’instauration forcée de l’afrikaans comme langue d’enseignement.

Ce soulèvement fut un moment crucial dans l’histoire de la lutte anti-apartheid.

Miriam Makeba intégra « Soweto Blues » à ses concerts pendant des années, transmettant la souffrance sud-africaine à travers ses notes émouvantes.

Au-delà de cette chanson, Masekela composa également « Bring Him Back Home (Nelson Mandela) », un hymne exprimant le désir de libération pour Mandela, alors prisonnier à vie.

Nelson Mandela lui-même admirait profondément la musique de Masekela et lui adressa en 1985 une lettre d’anniversaire secrète, inspirant ainsi cette chanson devenue un symbole de la liberté.

« Nkosi Sikelel’ iAfrika » : le chant qui a uni l’Afrique

Le chant « Nkosi Sikelel’ iAfrika », composé par Enock Sonthonga, est considéré comme l’hymne africain non officiel, incarnant l’esprit de lutte et d’unité en Afrique du Sud et sur tout le continent.

Pour l’anthropologue David Coplan, ce chant est l’expression culturelle la plus profonde de l’âme africaine résistante, symbolisant l’espoir et le défi face à l’injustice.

En 1994, Nelson Mandela officialisa une partie de « Nkosi Sikelel’ iAfrika » comme hymne national conjoint de l’Afrique du Sud, marquant l’aube d’une ère nouvelle d’unité et de réconciliation.

Le 24 septembre 1996, la tombe d’Enock Sonthonga fut élevée au rang de monument national. Nelson Mandela dévoila ce mémorial et décerna à Sonthonga à titre posthume la Médaille du Service Distingué en or, en hommage à son héritage éternel et son rôle dans la construction de la liberté africaine.