Table of Contents

Les défis post-conflit et la quête d’équilibre en Syrie

Les pays traversant des périodes post-conflit armé, marquées par l’instabilité sécuritaire et le bouleversement politique, héritent de nombreux défis liés à l’époque du conflit. Ces situations requièrent souvent des États et des nouveaux régimes en place à rechercher un équilibre délicat dans leurs relations internationales, afin d’assurer un soutien suffisant tout en limitant les concessions imposées.

Dans le contexte syrien, la nouvelle administration doit composer avec l’héritage lourd du régime Assad, en tâtonnant pour trouver cet équilibre amid de multiples conflits ardents et d’intérêts régionaux et internationaux concurrents.

Le rôle central des États-Unis dans l’équilibre syrien

Les États-Unis occupent une place majeure dans la construction de cet équilibre, notamment par leur présence militaire continuelle dans le nord-est de la Syrie et leur soutien aux Forces Démocratiques Syriennes (FDS). Leur influence s’étend également par le contrôle direct de plusieurs leviers de pression économique et militaire.

La rencontre à Riyad en mai 2025 entre le président syrien Ahmad al-Sharaa et le président américain Donald Trump a marqué un tournant dans la politique américaine à l’égard de Damas. Cet événement a coïncidé avec l’annonce progressive de la levée des sanctions, sous réserve de conditions politiques et sécuritaires précises.

Par ailleurs, un changement d’approche s’est manifesté concernant les FDS. Trump a exprimé son souhait que la nouvelle administration syrienne prenne en charge la supervision des centres de détention des membres de l’État islamique, actuellement sous contrôle des FDS, selon la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, sur la plateforme X. Cette initiative traduit une volonté américaine de réduire leur alliance avec les FDS et de négocier davantage avec Damas.

Simultanément, Washington semble désormais jouer un rôle d’équilibre dans la gestion des opérations militaires israéliennes dans le sud syrien. Même si elle s’est abstenue de critiquer directement les frappes israéliennes récentes près de Damas, sous prétexte de protection des Druzes, elle a appelé à la désescalade et à la protection des minorités religieuses.

Les sanctions, porte d’entrée vers un nouveau dialogue syrien-américain

La rencontre historique entre Ahmad al-Sharaa et Donald Trump, la première entre un président syrien et un président américain depuis 25 ans, a eu lieu à Riyad sous l’égide saoudienne. Elle reflète l’importance que Washington accorde aux évolutions syriennes et la volonté de Trump d’adopter parfois des postures non conventionnelles.

Parmi les avancées, Trump a annoncé son intention de lever progressivement les sanctions américaines contre la Syrie, qu’il a qualifiées de « cruelles » et « entravantes », estimant qu’il était temps pour la Syrie de « se relever ». Ce revirement intervient après plus d’une décennie d’isolement économique total de Damas.

Cette nouvelle approche américaine vise un engagement conditionnel avec la nouvelle administration syrienne, fondé sur le respect du processus politique et des exigences internationales, en écho à la position de certains alliés européens des États-Unis.

Ce changement de cap a résulté d’intenses médiations régionales, notamment de l’Arabie Saoudite, de la Turquie, et du Qatar. Trump lui-même a reconnu le rôle crucial du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et du président turc Recep Tayyip Erdogan dans la facilitation de cette rencontre et la décision de lever les sanctions.

Le Qatar a publiquement salué cette nouvelle orientation, tandis que Damas a remercié les pays arabes pour leur appui dans l’effort de levée de l’isolement économique.

Cette coordination régionale traduit une volonté collective de sortir l’économie syrienne de la crise et de créer des conditions propices à la reconstruction, considérée comme un pilier clé de la stabilité future.

Durant les discussions, Trump a clairement présenté une liste de cinq conditions politiques et sécuritaires à la nouvelle direction syrienne pour normaliser totalement les relations et lever les sanctions :

- Adhésion de la Syrie aux Accords d’Abraham et normalisation avec Israël.

- Retrait de tous les combattants étrangers, principalement les milices pro-iraniennes.

- Expulsion des factions armées palestiniennes, notamment Hamas et Jihad islamique, hors du territoire syrien.

- Renforcement de la coopération avec Washington dans la lutte contre l’État islamique et sa résurgence.

- Prise en charge par Damas de la gestion des centres de détention des combattants de l’État islamique, au lieu de leur gestion par les FDS et la coalition internationale.

Le président al-Sharaa a montré une grande flexibilité face à ces exigences, souhaitant exploiter pleinement cette ouverture américaine, tout en soulignant que le départ des forces iraniennes ouvrait une « opportunité importante » pour restaurer la souveraineté syrienne et bâtir de nouveaux partenariats.

Al-Sharaa a également réaffirmé son engagement à respecter l’accord de désengagement de 1974 avec Israël, considéré comme un socle de sécurité frontalière, et s’est dit ouvert à une intégration future dans une dynamique régionale de paix.

Pour renforcer la confiance américaine, il a proposé de privilégier les entreprises américaines dans les investissements dans le secteur syrien du pétrole et du gaz. Cette démarche a suscité un accueil prudent mais positif du côté américain, avec Trump qualifiant l’opportunité d’« historique » si les engagements étaient tenus.

Le président Ahmad al-Sharaa a fait preuve d’une flexibilité notable face aux demandes américaines dans le but de tirer parti au maximum de l’ouverture des États-Unis. (WAM)

Washington entre Damas et Tel-Aviv : un équilibre délicat

La relation indirecte entre les États-Unis et Israël sur le sol syrien demeure l’un des défis majeurs de la politique américaine envers la Syrie post-Assad. Les frappes aériennes israéliennes ciblant principalement des positions liées à l’Iran ou au Hezbollah constituent une source constante de tension.

Avec la chute du régime Assad et l’émergence d’un gouvernement de transition soutenu internationalement, Washington doit maintenir un équilibre diplomatique délicat entre son alliance historique avec Israël et son appui à la stabilité politique syrienne.

Israël affiche clairement son intention de poursuivre son action militaire, profitant des turbulences politiques syriennes pour consolider sa présence territoriale et aérienne. Le prétexte de « protection des minorités », notamment des Druzes, a souvent servi à justifier ces opérations, comme lors de la récente frappe près du palais présidentiel.

Si les États-Unis n’ont pas explicitement approuvé ces raids, ils se sont aussi abstenus de les condamner, préférant condamner la violence contre la communauté druze et appeler à la désescalade et à la protection des minorités religieuses. Ce positionnement a été perçu comme un alignement tacite sur la version israélienne, sans approbation formelle.

Washington tente ainsi de transmettre un double message : soutenir Israël tout en exerçant une pression sur Damas pour maîtriser sa politique sécuritaire, sans compromettre le processus politique en cours.

Ce pragmatisme américain traduit une inquiétude croissante en Occident face à la stratégie israélienne consistant à imposer de nouveaux faits sur le terrain par la force militaire, profitant de la faiblesse militaire et de la fragilité politique syriennes.

Les États-Unis semblent jouer un rôle de « frein », acceptant l’influence israélienne dans l’équilibre régional mais cherchant à éviter une escalade qui pourrait déstabiliser davantage la transition politique syrienne. Cette volonté explique le ton plus modéré récemment adopté par certains responsables israéliens.

Le 12 mai, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a déclaré que son pays souhaite « de bonnes relations avec le nouveau gouvernement syrien », tout en reconnaissant des inquiétudes sécuritaires persistantes. Ce changement de ton coïncide avec la récupération des restes du soldat Zvika Feldman, porté disparu depuis 1982, lors d’une opération menée en territoire syrien, évoquant des accords de sécurité tacites.

Dans ce contexte, le président al-Sharaa a annoncé lors d’une conférence de presse à Paris l’existence de pourparlers indirects avec Israël, sous médiation internationale, visant à apaiser les tensions dans le sud de la Syrie et éviter une guerre ouverte. Il a réaffirmé l’engagement de son gouvernement à l’accord de séparation des forces de 1974, signe d’une volonté de contenir l’escalade.

Du côté américain, l’administration Trump a refusé une demande israélienne de maintenir les sanctions économiques sur Damas, reflétant une prise de conscience que trop de pression sur la Syrie pourrait freiner son intégration constructive dans la région, y compris sur le dossier délicat de la normalisation avec Israël.

En résumé, les États-Unis naviguent entre soutien à Israël et volonté de s’engager avec la nouvelle administration syrienne, cherchant à éviter une confrontation régionale qui compromettrait la transition politique.

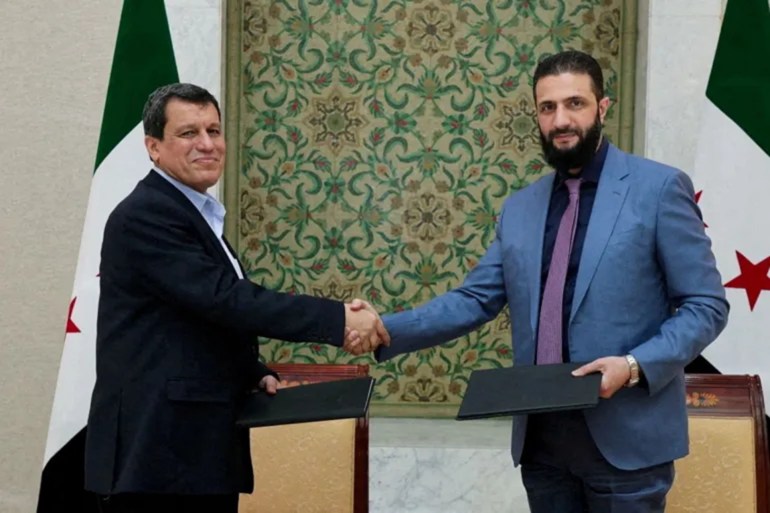

En mars dernier, un accord inédit a été signé entre la direction des FDS, représentée par son chef Mazloum Abdi, et le gouvernement syrien de transition dirigé par Ahmad al-Sharaa. (Al Jazeera)

Les Forces Démocratiques Syriennes et Damas : un processus d’intégration complexe

Le soutien continu des États-Unis aux FDS constitue une source majeure de tension potentielle avec la nouvelle administration syrienne. Depuis le début du conflit, Washington a fait des FDS un partenaire clé dans la lutte contre l’État islamique, leur fournissant couverture aérienne, soutien logistique et renseignement.

Malgré la chute du régime Assad, environ 900 soldats américains restent déployés dans le nord et l’est de la Syrie, suscitant des inquiétudes à Damas quant à la possible désintégration nationale ou à l’établissement d’une autonomie kurde hors du contrôle central.

En mars 2025, un accord historique a été signé entre les dirigeants des FDS et le gouvernement syrien de transition. Cette entente en huit points vise à réintégrer les territoires sous autorité centrale, à intégrer les institutions civiles et militaires des FDS dans celles de l’État, et à placer les ressources stratégiques sous contrôle gouvernemental.

Washington et ses alliés occidentaux ont salué l’accord comme un pas vers une Syrie unifiée. Des responsables américains ont même reconnu un rôle de médiation discret dans la conciliation entre Kurdes et Damas.

Cependant, la mise en œuvre de cet accord reste fragile. Damas a repris le contrôle de certains champs pétroliers clés et coordonne désormais la sécurité avec les FDS contre les résidus de l’État islamique, appuyée par Washington. Néanmoins, des défis complexes subsistent, notamment l’intégration des factions kurdes dans l’armée syrienne.

La Turquie a envoyé une délégation à Damas pour discuter des modalités de l’accord, insistant sur l’exclusion des éléments liés au PKK, la sécurité des frontières et des communautés turkmènes.

Au sein même des FDS, l’accord a provoqué un clivage, certains commandants locaux refusant une intégration complète, redoutant la perte de leur autonomie. Certains exigent le maintien d’un statut autonome sous supervision internationale, tandis que d’autres menacent de suspendre la coopération avec Damas si leurs spécificités culturelles ne sont pas respectées.

L’incertitude entoure également le sort des troupes américaines, sans calendrier clair de retrait, ce qui déstabilise les calculs des FDS face à la nouvelle réalité politique.

Un signe clair du changement américain est apparu lors du sommet de Riyad, où Trump a exigé que la Syrie assume la responsabilité des centres de détention des combattants de l’État islamique au nord-est, jusqu’alors gérés par les FDS. Cette demande traduit une volonté américaine de transférer progressivement la charge sécuritaire à l’État syrien.

En somme, l’accord de mars 2025 ouvre une nouvelle phase de coopération politique et sécuritaire, mais demeure fragile face aux divisions internes kurdes et aux enjeux régionaux. Son succès dépendra de la capacité des FDS à abandonner toute ambition séparatiste et de garanties américaines pour assurer sa mise en œuvre, tandis que Damas insiste sur la primauté de l’armée nationale et demande à Washington de cesser son appui direct aux FDS ou d’intégrer ces forces dans l’armée syrienne.

Un rôle américain redéfini en Syrie post-Assad

Le rôle des États-Unis en Syrie après la chute d’Assad ne s’est pas réduit mais a été remodelé selon une approche plus pragmatique, adaptée aux nouvelles réalités. Washington est passé de la gestion du conflit à la gestion de la transition, de l’appui aux entités non étatiques à une coordination conditionnelle avec un État central émergent.

Trois dossiers clés illustrent cette évolution :

- Les sanctions, auparavant outil de pression exclusif, sont devenues un levier de négociation, avec une levée conditionnée à des engagements politiques et sécuritaires, notamment vis-à-vis d’Israël et des milices étrangères.

- La gestion de l’escalade israélienne en Syrie, que Washington tente de contenir en soutenant implicitement Israël tout en limitant la portée des opérations pour préserver la stabilité politique syrienne.

- Le soutien aux FDS, maintenu jusqu’à présent, tend vers une intégration avec Damas, avec l’exigence que la nouvelle administration syrienne assume la responsabilité sécuritaire, notamment des détenus de l’État islamique.

En définitive, les États-Unis dessinent un nouveau partenariat en Syrie, ni retrait complet ni engagement direct, mais une coopération sécuritaire conditionnelle où leurs intérêts convergent avec ceux de Damas pour un équilibre régional stable.

Ce délicat équilibre dépendra de la capacité syrienne à répondre aux attentes occidentales sans sacrifier sa souveraineté, ainsi que de la maîtrise américaine de ses exigences pour ne pas fragiliser le processus de transition, tout en offrant les incitations nécessaires à l’intégration syrienne dans la communauté internationale.