Table of Contents

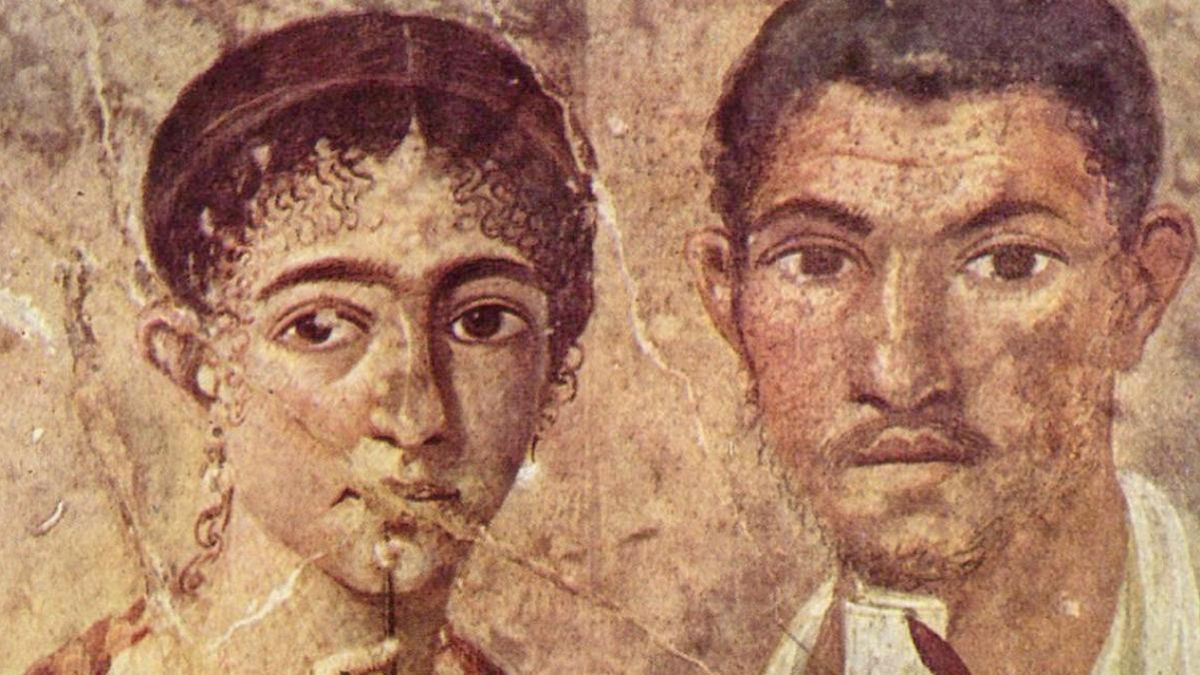

Les yeux bleus, génétique, migration, histoire européenne : ces mots-clés résument le sujet central de recherches récentes montrant que la fréquence des iris clairs a fortement fluctué au fil des siècles, et qu’elle a connu un creux notable pendant l’Empire romain. Aujourd’hui présents chez environ 10 % de la population mondiale — soit près de 150 millions de personnes — les yeux bleus se concentrent surtout en certaines régions d’Europe et servent de marqueur utile pour retracer déplacements et brassages humains.

Rome impériale : yeux bleus, génétique, migration, histoire européenne et baisse marquée

Les analyses d’ADN ancien indiquent une variation considérable de la fréquence des yeux bleus selon les périodes historiques. Les chercheurs ont estimé une présence de 22,2 % d’iris bleus à l’âge du Fer dans les populations autour de Rome, 21,4 % au Moyen Âge, et seulement 4,2 % pendant l’apogée de l’Empire romain. Ce plongeon au cours de l’époque impériale constitue l’un des résultats les plus marquants des études récentes.

La base biologique de la couleur des yeux est bien caractérisée : deux gènes voisins du chromosome 15 jouent un rôle central. OCA2 régule la production de mélanine dans l’iris, tandis que HERC2 agit comme régulateur. Une mutation particulière sur le marqueur rs12913832 réduit la quantité de pigment et conduit à des iris bleus ou verts ; ce signal génétique permet de reconstituer, avec un certain degré de certitude, la couleur des yeux de populations anciennes.

Le chercheur Davide Piffer a analysé 4 133 génomes anciens sur une période de 44 000 ans pour suivre la diffusion de cette mutation. À partir de ces données, il a confirmé les proportions citées précédemment et montré que la fréquence des yeux bleus s’était abaissée de façon spectaculaire pendant l’Empire, contrastant avec d’autres périodes de la même région.

Migrations, préférences sociales et débats autour des données romaines

Plusieurs facteurs sociaux et démographiques peuvent expliquer ce tournant historique. Piffer suggère que, pendant la domination romaine, les traits plus « latins », dont les yeux foncés, ont été valorisés, ce qui aurait contribué à une baisse relative des iris clairs. L’arrivée ultérieure de peuples germaniques, comme les Lombards et les Ostrogoths, est ensuite associée à un rebond de la fréquence des yeux clairs au Moyen Âge.

Ces interprétations ne font pas l’unanimité. Le démographe Lyman Stone a remis en cause la solidité des conclusions tirées par Piffer après avoir réexaminé les mêmes échantillons. Selon lui, « il existe des erreurs de datation et des problèmes de contexte historique ». Il estime surtout que la principale explication pourrait être « une forte augmentation de l’immigration vers l’aire métropolitaine de la capitale », ce qui aurait mécaniquement réduit la proportion d’iris clairs sans qu’un changement culturel explicatif soit nécessaire.

La comparaison avec d’autres populations européennes renforce la complexité du tableau : les Vikings présentent un fort prédominance d’yeux bleus, tandis que plusieurs groupes steppiques montrent des iris plutôt foncés, contre certaines attentes. Ces contrastes soulignent que la fréquence d’un trait comme la couleur des yeux dépend largement de la mobilité des groupes et des mélanges génétiques locaux.

Limites des preuves et portée des conclusions

La puissance des méthodes d’analyse d’ADN ancien permet aujourd’hui des reconstitutions plus fines qu’autrefois, mais la pénurie d’échantillons et les incertitudes de contexte archéologique restent des obstacles. Les données disponibles offrent une « réponse partielle » sur la question de savoir pourquoi les Romains semblaient avoir moins d’yeux bleus pendant l’Empire ; elles laissent cependant des marges d’incertitude qui alimentent le débat scientifique.

En l’état, les études combinant génétique, archéologie et histoire démographique montrent comment migrations et préférences sociales peuvent modifier la distribution d’un trait visible comme les yeux bleus au sein d’une population, sans pour autant fournir une explication définitive pour chaque fluctuation observée.