Table of Contents

Se peindre à la fin du XIXe siècle en jeune homme coiffé d’un chapeau à fleurs, piqué d’une plume d’autruche, était un véritable acte de bravoure ! L’humour du belge James Ensor (1860-1949) éclate dans cet autoportrait, actuellement exposé au Musée royal des beaux-arts d’Anvers (KMSKA). À l’occasion des 75 ans de la mort de l’artiste, l’établissement présente plus de 130 de ses œuvres.

Un parcours artistique riche

Herwig Todts, le commissaire de cette rétrospective, a d’abord souhaité mettre en lumière les sources d’inspiration du jeune artiste d’Ostende. Élève à l’Académie des beaux-arts de Bruxelles, James Ensor abandonne après trois ans cette _« boîte à myopes »_ pour explorer le réalisme de Courbet. À l’instar de ce dernier, il façonne ses paysages au couteau, notamment des vues d’Ostende où son talent de coloriste se manifeste clairement.

Refusé aux Salons officiels

Ensor adopte rapidement la palette claire des impressionnistes. Dans sa peinture de 1882, _La Mangeuse d’huîtres_, il s’inspire des compositions et des jeux de miroirs de Manet. Malheureusement, comme le maître français, Ensor fait scandale avec cette toile dont le sujet est jugé trop osé, les huîtres étant réputées pour leurs vertus aphrodisiaques. Le tableau est ainsi rejeté aux Salons d’Anvers et de Bruxelles.

Un an plus tard, il fonde, avec le critique d’art Octave Maus, le groupe des XX à Bruxelles, regroupant des artistes tels que Fernand Khnopff et Théo Van Rysselberghe. Ce collectif organisera jusqu’en 1893 une dizaine d’expositions indépendantes, où figureront également des maîtres comme Renoir, Monet et Van Gogh. Rapidement, Ensor, considéré comme le _« premier des impressionnistes belges »_, se dirige vers d’autres horizons, comme en témoigne son œuvre _Adam et Ève chassés du paradis_ (1887).

Des convictions anarchistes

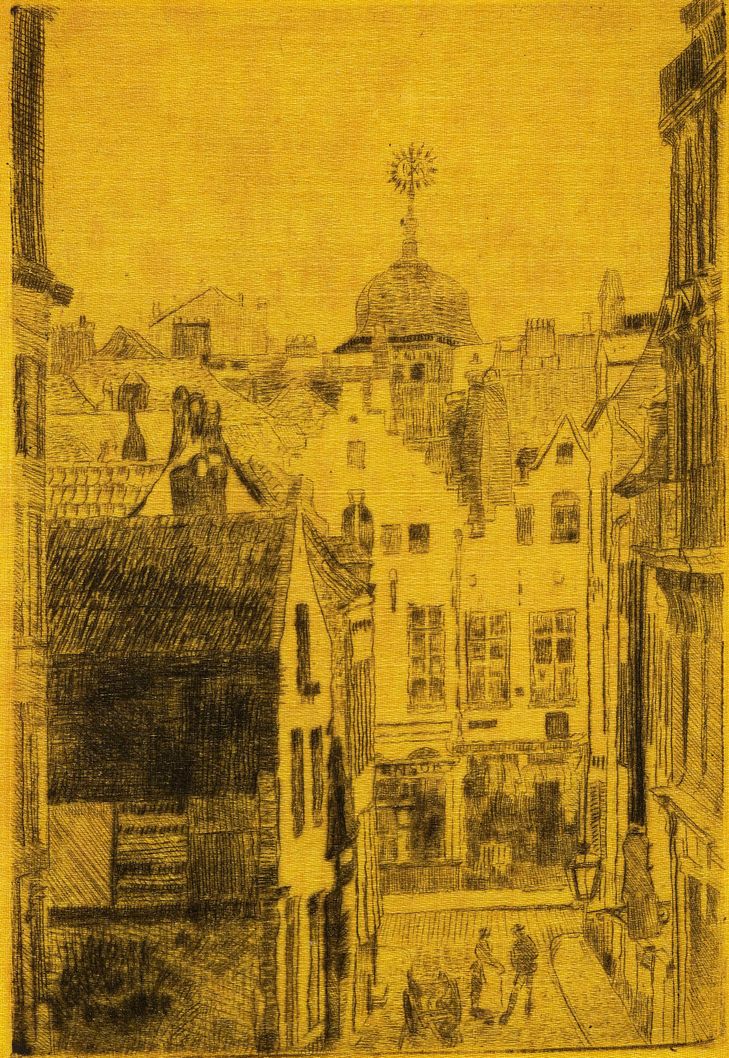

Rembrandt exerce une profonde fascination sur Ensor, notamment avec ses scènes bibliques en clair-obscur. L’artiste se lance alors dans l’eau-forte et expérimente diverses techniques et supports, comme le parchemin et le satin coloré, ce qui est également démontré dans une autre exposition se tenant au musée Plantin-Moretus d’Anvers.

Tout en développant de grands dessins, il met en scène le Christ face à une foule souvent hostile. Sur l’un d’eux, une bannière _« Jésus roi des juifs »_ est surmontée de _« Vive la Sociale »_, slogan anarchiste. Comme Émile Littré, qu’il représente dans la foule, Ensor assimile le Sauveur à un révolutionnaire qui soulève les consciences face aux inégalités. L’artiste, touché par les tragédies de son époque, dépeint des pêcheurs tués lors de révoltes à Ostende, les érigeant en martyrs.

Mascarades macabres

En réponse aux critiques, l’ironie devient l’arme d’Ensor. S’inspirant des carnavals et du goût du macabre des symbolistes, il caricature ses contemporains en leur attribuant masques et têtes de mort. Ce tournant s’amorce en 1887, année où son père, alcoolique, décède tragiquement. Hanté par ce drame, le peintre représente des squelettes, y compris dans son propre atelier.

À travers ses visions colorées, il ridiculise la comédie sociale, y compris lui-même. Se représentant avec un crâne tenant un poisson séché dans la bouche, il fait référence à une pochade exposée à Bruxelles. Le KMSKA reflète cet esprit irrévérencieux dans la scénographie de l’exposition : des cimaises en rose vif et bleu turquoise, ainsi qu’une maquette de l’atelier d’Ensor où l’artiste est entouré d’images fantomatiques.

Une recherche en cours sur les œuvres

Le Musée royal des beaux-arts d’Anvers, qui détient 39 peintures de James Ensor, la plus grande collection au monde, a lancé en 2013 un projet de recherche pour analyser ces œuvres. Certains résultats révèlent l’absence de dessins préparatoires et impliquent des analyses qui contestent l’attribution de certaines toiles, comme celle de _Le Brise-Lames_. Le musée a donc décidé de remiser cette œuvre en réserve, témoignant ainsi d’une transparence exemplaire.