Table of Contents

Le 15 avril 2019, l’incendie qui ravagea la cathédrale Notre-Dame de Paris fut un choc pour le monde entier. Cinq ans et demi plus tard, le monument a rouvert ses portes, réincarnant son allure d’antan, avec sa flèche iconique et ses voûtes restaurées. Cependant, cette restauration soulève une interrogation : lorsque les pierres et la charpente sont remplacées par une matière neuve, Notre-Dame est-elle toujours Notre-Dame ? Une question sans réponse définitive, mais qui n’est certainement pas inutile, car elle interroge notre propre angoisse identitaire.

La question de l’identité de Notre-Dame

Évidemment, l’ensemble de Notre-Dame n’a pas été totalement renouvelé, mais cette situation pose un dilemme qui n’a pas pris une ride. Ce questionnement précède même les premières pierres de l’édifice posées au XIIe siècle. Il y a près de 2000 ans, le philosophe grec Plutarque s’amusait déjà à semer le doute avec le paradoxe du bateau de Thésée, célèbre casse-tête métaphysique.

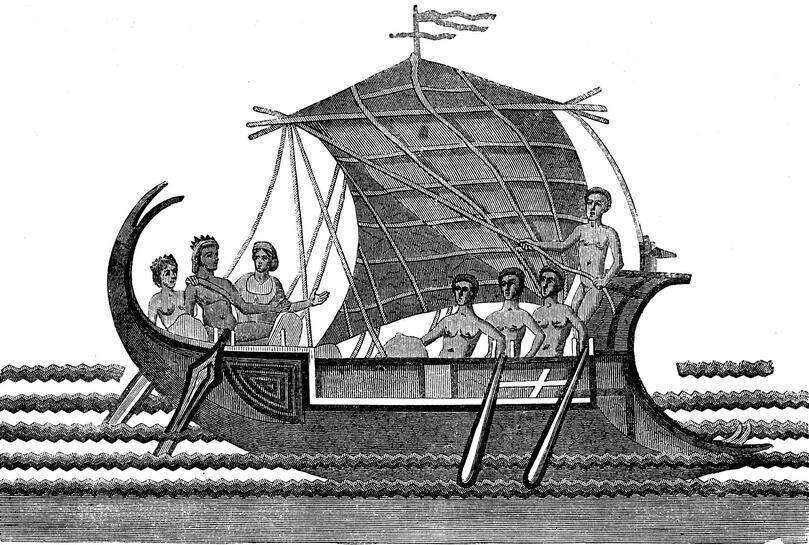

Thésée, héros mythologique, marin d’exception et bourreau du Minotaure, était l’objet de tous les hommages à Athènes. Son bateau, presque aussi célèbre que lui, était conservé comme une relique sacrée. Avec le temps, les Athéniens, cherchant à le préserver, remplacèrent progressivement chaque planche usée, jusqu’à ce qu’après des siècles d’entretien, plus aucune pièce d’origine ne subsiste.

Notre-Dame rénovée est-elle toujours le « bateau de Thésée » ?

La question émerge alors : s’agit-il toujours du bateau de Thésée ou n’est-ce qu’une réplique ? Plutarque écrivait que les philosophes, dans leurs débats sur la nature des choses qui se modifient, citent ce navire comme exemple de doute. Intuitivement, certains affirment que le bateau restauré n’est plus le même, n’étant qu’un hommage figé à une grandeur disparue.

Il est intéressant de se demander pourquoi nous continuons de considérer Notre-Dame, où les dalles du chœur ont été en partie remplacées, comme inaltérablement elle-même. Pour rester authentique, une vision puriste supposerait d’abandonner le bateau de Thésée à son érosion, comme certains temples grecs laissés en ruines. Mais imaginer Paris tolérer que Notre-Dame se désagrège semble peu probable.

Réflexion sur notre propre identité

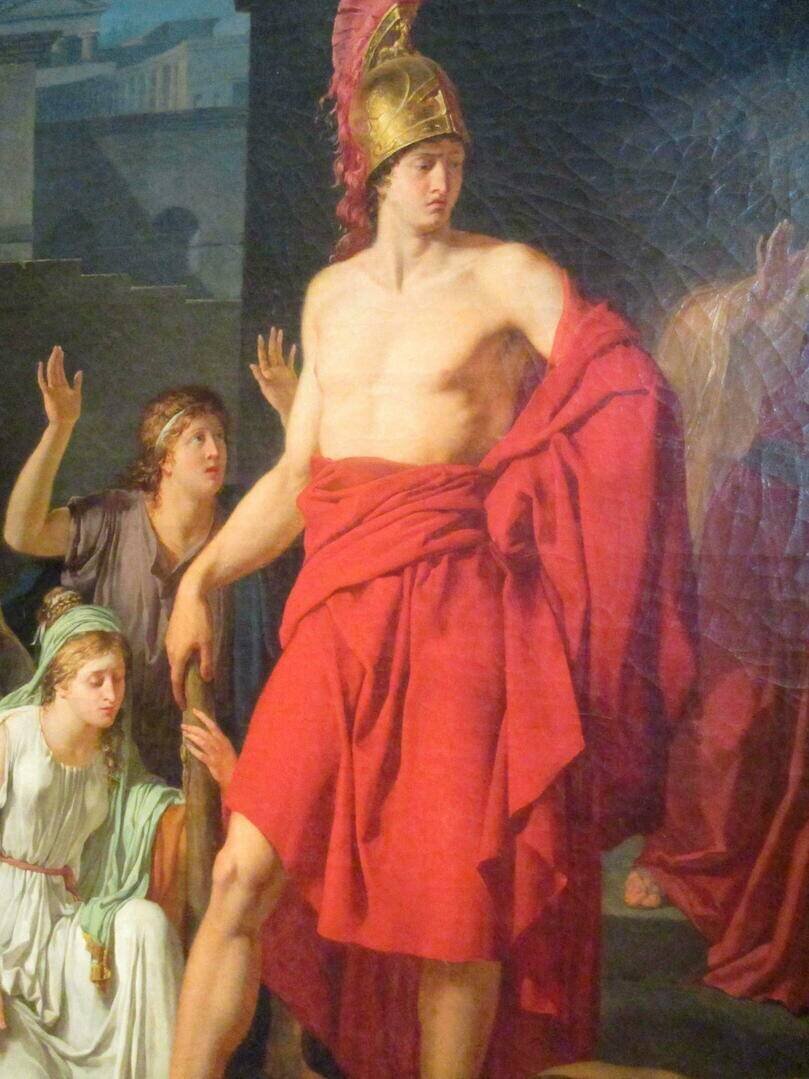

Au-delà de cette réflexion sur l’identité des objets, le mythe de Thésée ouvre une perspective plus intime. Louis Mouchotte, normalien et professeur d’histoire, explique que Thésée lui-même a des problèmes d’identité, car il oublie ses compagnons au fil de ses aventures. Cela soulève une question cruciale : que reste-t-il de l’identité de Thésée à mesure qu’il oublie ceux qui l’ont aidé ?

Une réflexion sur l’identité collective

Ce questionnement sur l’identité personnelle se prolonge à l’échelle du groupe. On peut considérer que la mémoire seule doit être considérée comme la source de l’identité personnelle. David Hume affirmait que c’est la finalité de l’objet, et non sa forme, qui le définit. Ce qui fait que Notre-Dame est toujours Notre-Dame réside dans la relation des Français avec l’édifice. La fiction dépasse les briques.

Ce mythe incarne également un questionnement sur notre histoire collective. À mesure que les événements s’accumulent, la structure de notre identité peut se fissurer. Si on finit par retirer toutes les planches de notre histoire, que reste-t-il de notre discours collectif ?