Table of Contents

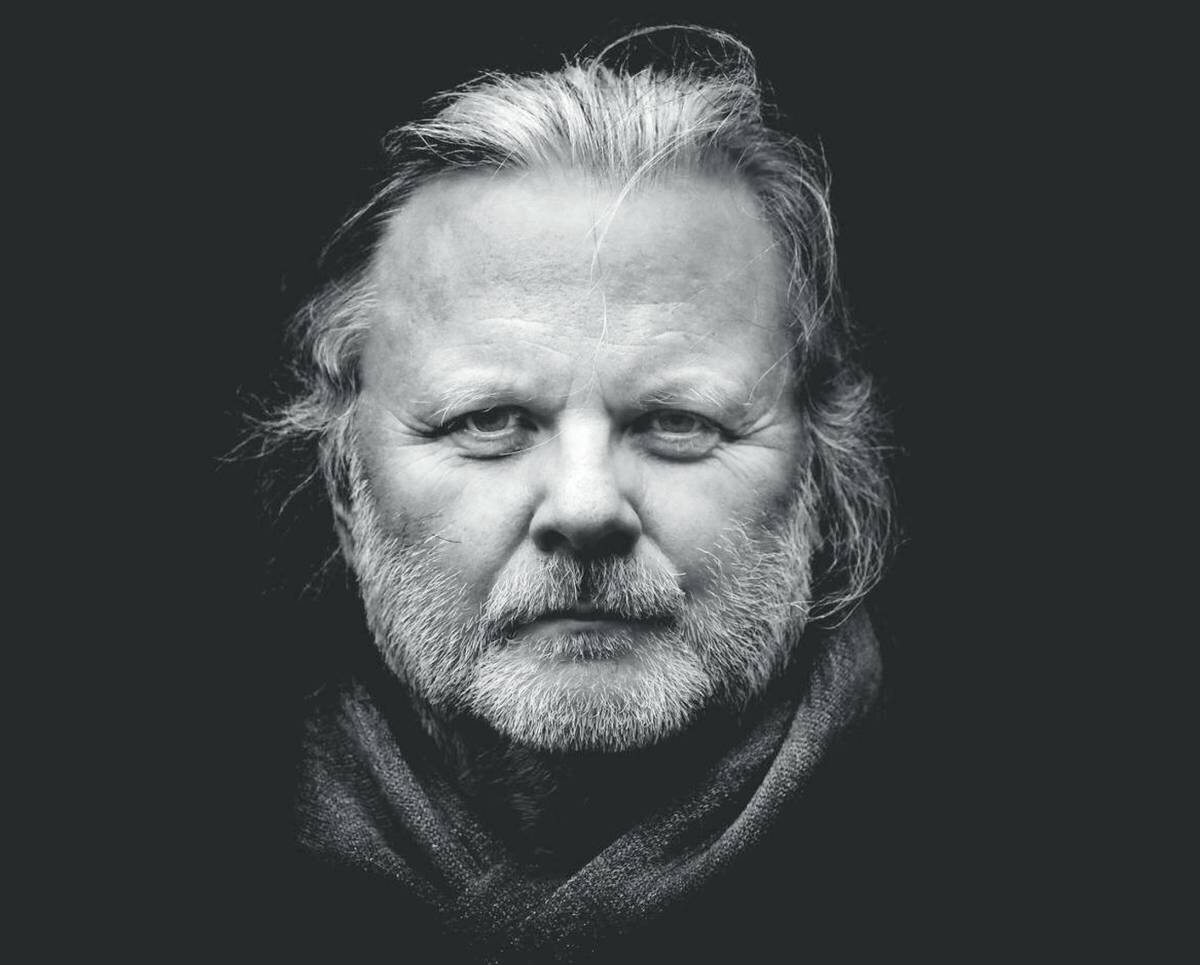

Dans l’introduction d’un livre qui recueille sa conversation avec Jon Fosse, lauréat du prix Nobel de littérature 2023, le théologien Eskil Skjeldal évoque « quelque chose d’ineffable » pour décrire le mysticisme qui imprègne les écrits de l’écrivain et dramaturge norvégien, traduit en 40 langues. Dans Il mistero della fede, récemment publié en Italie par Baldini+Castoldi (176 pages, 18 euros, traduit par Margherita Podestà Heir), Skjeldal affirme : « Même si je ne le voyais pas, j’ai toujours perçu le substrat spirituel présent dans ses textes. La proximité avec le biblique, tant sur le plan linguistique que thématique, est évidente pour quiconque ». Ceux qui ont vu une œuvre de Fosse, peut-être l’un des Norvégiens les plus joués au monde après Ibsen, ressentent que la réalité qui sous-tend le texte et les actions est soutenue par un voile, justement ineffable, qui les attire sans les définir, les guidant sans se révéler.

La Dimension Spirituelle dans l’Œuvre de Fosse

De plus, la lecture des romans de Fosse révèle des structures qui, ailleurs, seraient des stylistiques – la répétition, le double, un flux au point de négliger la ponctuation ou de faire « disparaître les mots », comme le prédit un de ses personnages dans Mattino e sera – et qui ici deviennent des « annonces ». « Peut-être », répond Fosse à Skjeldal en ce qui concerne la dimension religieuse, « cela a toujours été là, depuis mon premier livre, le roman Raudt, svart (Rouge, noir), que j’ai écrit à l’âge de vingt ans. Je me souviens d’avoir pensé, dans ma folie, que le protagoniste anonyme qui finit par se suicider était une sorte d’agneau sacrificiel ».

Un Dialogue Révélateur

En délaissant les œuvres les plus connues telles que Melancholia, Mattino e sera ou La Settologia, on peut se tourner vers un ouvrage plus court mais empli de lumière, Un bagliore (tous les textes cités sont publiés par La nave di Teseo), pour saisir le chapitre spirituel dans ce révélateur éclat qui nous est familier depuis Dante ou Manzoni : dérèglement, perte, blocage (ici, dans le froid du Nord) puis présence dans les ténèbres, qui à première vue semble folie ou stupidité, mais qui se révèle être ce qu’elle est vraiment : « Peut-être un ange de Dieu ». Il est inévitable qu’un théologien ressente l’urgence de poser des questions. Lors du premier essai, Fosse refuse de parler ou d’écrire sur Dieu : « Je ne suis qu’un humble poète et je dois m’en faire une raison ». Pourtant, leur conversation s’est instiguée et ils continuent à échanger sur des thèmes comme Meister Eckhart et Saint Augustin, dépression et pessimisme, catholicisme et gnosticisme. Ce dialogue, qui deviendra Il mistero della fede, attendait son occasion.

Une Quête de Sens

Cette occasion arrive avec une commande d’interview de la part du magazine catholique SEGL. Skjeldal et Fosse se rencontrent trois fois – deux ans après la conversion de Fosse au catholicisme, au printemps 2014 – à Oslo : « Je voulais savoir d’où il était parti et ce qu’il avait trouvé dans le catholicisme. Et lui souhaitait expliquer et situer sa conversion dans un contexte ». Cela marque le début d’un dialogue fascinant sur appartenance et doute dans la foi, silence, angoisse, étude intense et quotidien philosophique et spirituel dans la littérature.

Ce dialogue ravivera chez le théologien sa foi chrétienne (« Certains l’appelleraient un dialogue fécond et constructif. Je préfère l’appeler grâce », déclare-t-il) et, par sa densité et sa pureté, évoque les grandes figures d’écrivains convertis du XXe siècle, tels que Bloy, Mauriac, Bernanos, Chesterton, Lewis, Rebora, Graham Greene, Flannery O’Connor, pour n’en nommer que quelques-uns. Cependant, il possède une unicité puissante, à commencer par ce que Skjeldal décrit comme une « profonde confiance » sur laquelle Fosse fonde sa foi.

La Foi comme Ancrage

Cette foi qu’il trouve, c’est le catholicisme qui l’accueille lorsqu’il se remet d’un effondrement. C’est le frère Arne qui le guide lors de sa confirmation : « Quand j’y pense, je peux sentir à tout moment la présence du sceau sur mon front. Et cela me fait du bien de savoir qu’il existe ». Un dialogue unique également pour la mission qu’il révèle, une mission que Fosse réalise avec l’essence de sa poésie et le langage de l’habitat qu’il considère comme l’écriture : « La littérature puissante révèle quelque chose qui ne peut être dit, ni montré, d’aucune autre manière que par la façon dont elle est écrite, à ce moment et en ce lieu. Elle dit, ou montre, l’ineffable ».