Table of Contents

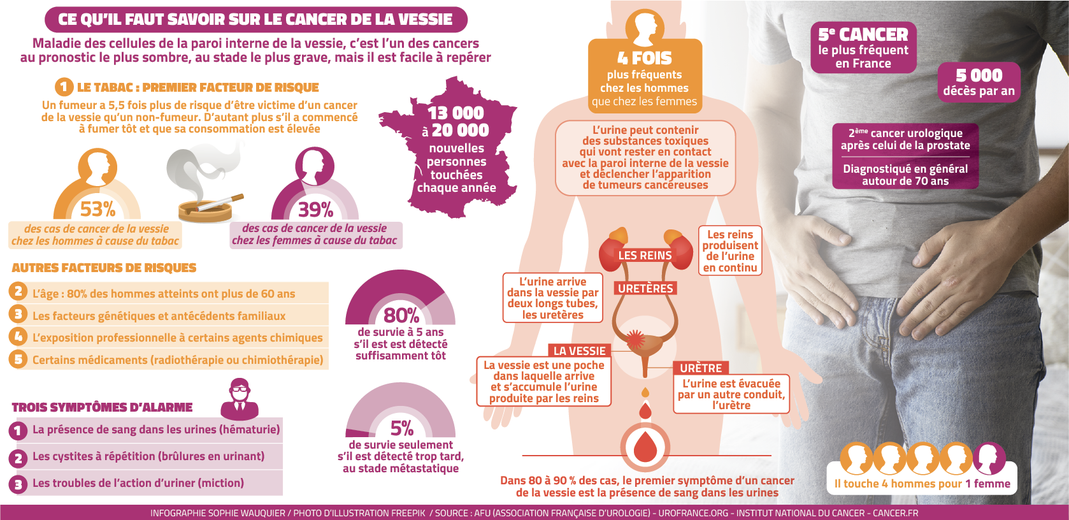

Chaque année, entre 13 000 et 20 000 personnes en France sont touchées par le cancer de la vessie, une pathologie responsable d’environ 5 000 décès annuels. Le « mois de la vessie », organisé en mai par l’Association française d’urologie (Afu), vise à sensibiliser le grand public à ce cancer aussi dévastateur que souvent méconnu.

Les signes d’alerte et facteurs de risque du cancer de la vessie

Le Pr Yann Neuzillet, urologue à l’hôpital Foch à Suresnes et secrétaire général de l’Afu, rappelle que le cancer de la vessie est l’un des cancers urologiques les plus fréquents, juste après celui de la prostate chez l’homme. « Ce cancer souffre d’un retard de diagnostic qui compromet le pronostic », souligne-t-il.

Un des principaux facteurs de risque est le tabagisme. Les substances carcinogènes inhalées lors du tabagisme sont éliminées via les urines et séjournent dans la vessie, favorisant la formation de tumeurs.

Le Dr Benjamin Pradère, urologue à Toulouse et trésorier adjoint de l’Afu, ajoute que près de 50 % des patients sont ou ont été fumeurs. Il insiste également sur le fait que le cancer de la vessie peut être reconnu comme maladie professionnelle en cas d’exposition à certains produits chimiques, notamment les amines aromatiques présentes dans les colorants, les produits de coiffure ou les agents de nettoyage à sec.

Symptômes à surveiller et forme héréditaire

Le principal signe d’alerte est la présence de sang dans les urines, un symptôme dont il ne faut jamais négliger l’apparition. Chez les femmes, des symptômes ressemblant à des cystites à répétition doivent également attirer l’attention.

Concernant les formes héréditaires, le Dr Pradère précise qu’elles sont rares, à l’exception du syndrome de Lynch, une forme génétique spécifique.

Pronostic et avancées thérapeutiques

Le pronostic du cancer de la vessie dépend fortement de la précocité du diagnostic. Plus la détection est rapide, meilleures sont les chances de succès des traitements. Pour les tumeurs superficielles, 80 % des patients sont vivants cinq ans après le diagnostic. En revanche, lorsque la tumeur infiltre le muscle vésical, le taux de survie à cinq ans tombe à 50 %.

Depuis trois ans, un véritable bouleversement thérapeutique s’opère grâce à l’arrivée des immunothérapies, qui améliorent significativement la prise en charge et la survie des patients, notamment à un stade métastatique où la survie a doublé.

Innovations dans la prise en charge en France

Les avancées récentes présentées lors de la réunion annuelle de l’AUA à Las Vegas incluent l’introduction de dispositifs médicaux pour administrer localement des traitements dans la vessie, ainsi que des thérapies géniques innovantes. Ces progrès pourraient révolutionner la prise en charge des stades précoces du cancer de la vessie.

Le Pr Neuzillet souligne également le développement de nouveaux biomarqueurs facilitant le diagnostic.

Malgré ces innovations, l’accès aux nouvelles thérapies en France reste limité par leur coût élevé. En 2015, certains patients français devaient se rendre en Suisse, Belgique ou Luxembourg pour bénéficier des premières immunothérapies, la France ayant été parmi les derniers pays européens à offrir ces traitements.

Traitements chirurgicaux et vie après cancer

La chirurgie demeure essentielle, d’abord pour diagnostiquer et retirer la tumeur. Pour les tumeurs non infiltrantes, le traitement comprend la résection associée à des instillations de chimiothérapie ou de BCG dans la vessie, avec une récente intégration des immunothérapies prévue en 2026.

Pour les tumeurs infiltrant le muscle, la chirurgie peut inclure l’ablation de la vessie et, chez l’homme, de la prostate. Chez la femme, la préservation de l’appareil génital est tentée lorsque possible. L’immunothérapie peut également être associée à la chimiothérapie en périopératoire, améliorant les résultats.

En cas de progression, l’association d’immunothérapie avec des anticorps conjugués à des médicaments ou des virus modifiés ciblant les cellules cancéreuses a permis de diviser par deux le risque de mortalité à un stade métastatique.

Après traitement, la reconstruction de la vessie à partir de l’intestin permet d’éviter la stomie, bien que ces interventions puissent affecter la continence et la sexualité.

Le Dr Pradère souligne que les patients peuvent retrouver une vie normale, mais le Pr Neuzillet rappelle que la crainte de récidive demeure souvent une « épée de Damoclès » longtemps après la guérison.

Campagne de sensibilisation et vigilance

L’Association française d’urologie intensifie ses efforts pour mieux faire connaître ce cancer, en collaboration avec l’association de patients Cancer Vessie France. Le but est de favoriser un dépistage précoce, facteur clé d’amélioration du pronostic.

Il est également important de se méfier des informations erronées circulant sur Internet. Les sources fiables restent les sites de l’Afu et Cancer Vessie France, garants de données médicales précises et validées.