Table of Contents

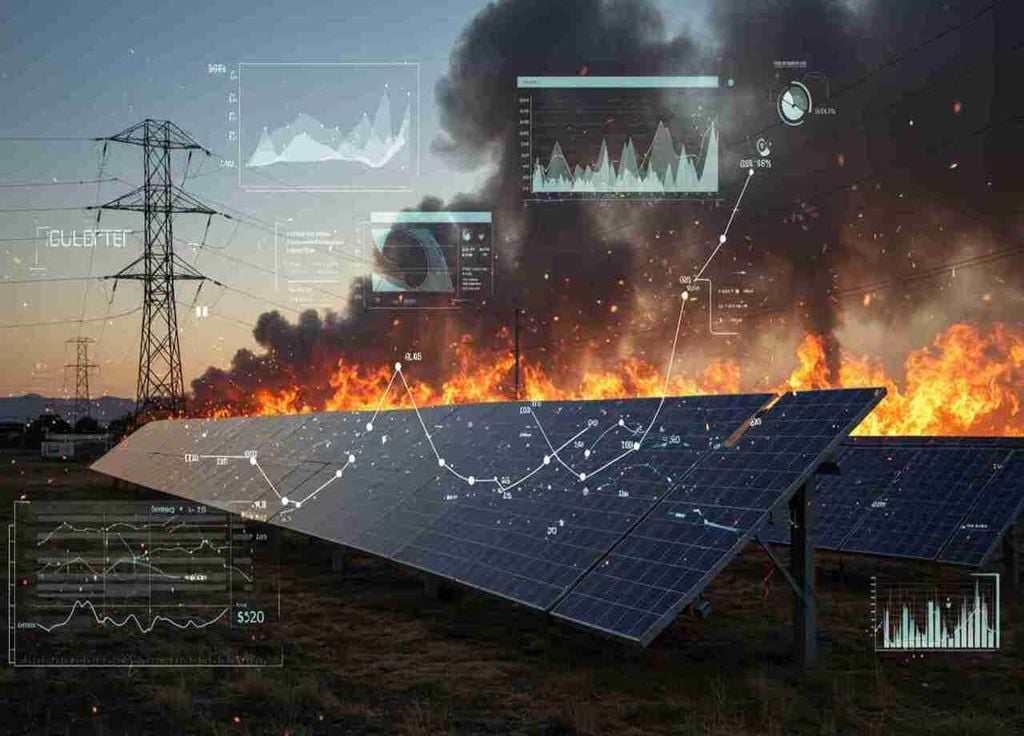

Un modèle d’intelligence artificielle inédit permet désormais d’anticiper avec précision l’impact des feux de forêt sur la production d’énergie solaire, optimisant ainsi la gestion énergétique en temps réel.

Des chercheurs ont mis au point un modèle de machine learning exploitant les données météorologiques les plus pointues pour améliorer la gestion en temps réel de l’énergie solaire.

Un réveil sous un ciel orange, un déclic scientifique

En juin 2023, New York s’est réveillée sous un ciel d’un orange inquiétant, étouffé par une épaisse brume issue des gigantesques feux de forêt au Canada. Alors que les alertes sanitaires ont monopolisé l’attention, la chute soudaine de la production d’énergie solaire est passée inaperçue, malgré la période estivale propice à cette source renouvelable.

Pour Max Zhang, ingénieur et professeur à l’université Cornell, ce constat fut un véritable déclic. Interrogé sans cesse sur la pollution de l’air et ses effets sur la santé, il réalisa qu’une question primordiale n’avait jamais été posée : « Et l’énergie dans tout ça ? » Face à l’incapacité des prévisions classiques à intégrer l’impact de la fumée, il réunit une équipe pour créer un outil prédictif révolutionnaire.

Un modèle inédit basé sur l’intelligence artificielle

L’équipe dirigée par Max Zhang a développé un modèle prédictif unique, s’appuyant sur l’intelligence artificielle pour prévoir, heure par heure, l’impact des fumées issues des incendies sur la production solaire. Cette innovation scientifique marque une avancée majeure grâce à plusieurs caractéristiques clés :

- Prévisions horaires : Contrairement aux modèles traditionnels qui fournissent des estimations journalières, ce système propose des prévisions au pas horaire, adaptées à la gestion en temps réel du réseau électrique et essentielles pour équilibrer l’offre et la demande à tout instant.

- Utilisation des données HRRR-Smoke : Pour la première fois, ce modèle exploite les données issues du système HRRR-Smoke de la NOAA, qui simule la densité, la hauteur et la dispersion des fumées en temps réel.

- Précision supérieure : Lors des incendies de 2023, le modèle a surpassé les prévisions officielles du NYISO (New York Independent System Operator), évitant ainsi des recours coûteux aux générateurs de secours en anticipant mieux la baisse de production solaire.

- Gestion des événements rares : Les mégafeux étant peu fréquents dans l’est des États-Unis, les données locales sont limitées. L’équipe a employé une technique appelée « upsampling », amplifiant l’importance des journées de forte fumée durant l’entraînement du modèle, ce qui renforce sa capacité à anticiper les scénarios extrêmes.

Les bénéfices concrets pour la gestion énergétique

Ce modèle ne se contente pas d’observer la baisse de production après qu’elle se produit : il offre une capacité d’anticipation en permettant aux opérateurs de réseau de prévoir, en amont et heure par heure, les impacts de la fumée sur l’énergie solaire. Cette précision prédictive devient un outil stratégique majeur.

Grâce à ces informations, il est possible d’ajuster les ressources électriques avant qu’une baisse soudaine ne déséquilibre le réseau. Sans cette anticipation, les gestionnaires doivent activer en urgence des générateurs de réserve coûteux, comme ce fut le cas à New York en 2023. Le modèle de Cornell permet ainsi de planifier, de réduire le gaspillage et d’améliorer la fiabilité du réseau dans un contexte climatique toujours plus imprévisible.

Un enjeu énergétique majeur à l’échelle mondiale

La part du solaire photovoltaïque dans la production électrique mondiale a atteint près de 7 % en 2024, doublant quasiment par rapport à 2022. En Europe, l’énergie solaire a généré 11 % de l’électricité de l’Union européenne, dépassant pour la première fois le charbon.

En France, malgré une année moins ensoleillée que la moyenne, la production d’électricité solaire photovoltaïque a couvert 5,7 % de la consommation électrique en 2024. L’enjeu est de taille : pouvoir prévoir avec précision la production réelle pour ne pas être pris au dépourvu par un ciel obscurci par la fumée des incendies.

Un modèle fondé sur l’ouverture des données climatiques

Ce projet illustre également l’importance de la science ouverte et des infrastructures climatiques publiques. Le modèle repose sur un large éventail de données libres d’accès, notamment issues de satellites, soulignant ainsi la nécessité d’investissements publics dans les outils de surveillance climatique.

Les données utilisées comprennent notamment :

- La Fire Radiative Power (FRP), mesurant l’intensité des incendies via plusieurs satellites (Suomi-NPP, NOAA-20, Terra, Aqua).

- Les conditions météorologiques et des cartes de végétation pour modéliser la propagation des fumées.

- Le modèle HRRR-Smoke, une simulation tridimensionnelle de la dispersion atmosphérique des fumées, mise à jour quatre fois par jour.

Sans ces outils, aucune modélisation fiable de l’impact des fumées sur la production solaire ne serait envisageable.