Table of Contents

Depuis sa création, le sionisme a suscité un débat intense au sein des communautés juives d’Europe et des États-Unis.

Certaines voix juives influentes ont exprimé une vive inquiétude : elles redoutent que le projet d’un État national en Palestine n’affaiblisse la position des Juifs dans leurs pays d’accueil et n’attise les soupçons quant à leur loyauté.

Ces critiques, parfois fondées sur des convictions religieuses, ont constitué un courant intellectuel favorable à l’intégration et à la réforme sociale dans les sociétés européennes, plutôt qu’à la création d’un État juif séparé.

La famille Montagu : intégration et rejet du nationalisme sioniste

La famille Montagu, issue des Juifs séfarades britanniques, illustre le courant intégrationniste opposé au sionisme.

Bénéficiant d’un poids économique et politique au Royaume-Uni depuis le XIXe siècle, cette famille affirmait la séparation entre religion et nationalité.

-

Samuel Montagu (1832–1911) fonda la banque « Samuel Montagu & Co. » et contribua à faire de Londres un centre financier mondial.

Son influence lui valut des conseils auprès du Trésor britannique, mais il rejeta le sionisme comme contraire au principe d’intégration des Juifs dans leurs pays. - Ses fils, Louis Samuel Montagu (1869–1927) et Edwin Samuel Montagu (1879–1924), poursuivirent cette ligne critique à l’égard du projet sioniste.

L’opposition d’Edwin Montagu prit une dimension publique et nette. Ministre d’État chargé de l’Inde, il s’opposa vivement à la Déclaration Balfour avant sa promulgation en 1917, avertissant que la création d’un foyer national juif en Palestine risquait de priver les Juifs britanniques de leurs droits de citoyenneté et de les enfermer dans un « ghetto national ».

Montagu alla plus loin sur le plan politique en proposant que tout sioniste soit privé du droit de vote au Royaume‑Uni, jugeant l’organisation sioniste comme une force contraire aux intérêts nationaux et à l’unité du tissu social britannique.

Moritz Güdemann : la critique historique du peuple juif en tant que catégorie politique

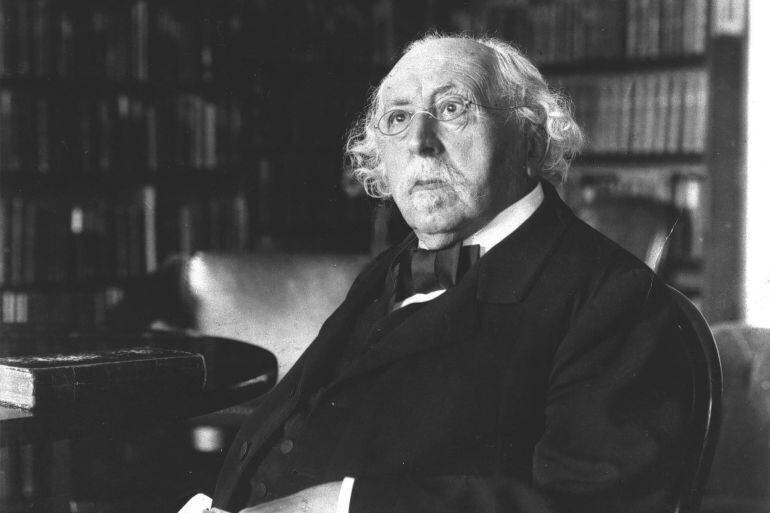

Moritz Güdemann (1835–1918), grand rabbin de Vienne à partir de 1894, fut un penseur central du débat sur l’identité juive en Europe.

Historien de l’éducation et de la culture juives, il soutenait l’intégration religieuse sans assimilation culturelle totale.

- En 1895, Theodor Herzl lui adressa une lettre, le considérant l’un des rares interlocuteurs susceptibles d’aider la réalisation d’un État juif. Güdemann rejeta cependant l’idée.

- En 1897, il publia « Le nationalisme juif » (titre cité dans les sources arabes), ouvrage où il attaquait les fondements historiques et idéologiques du sionisme et remettait en question l’idée d’un « peuple juif » comme catégorie politique homogène.

Güdemann posait une question centrale : qui est le Juif le plus fidèle à son identité — celui qui pratique sa religion et s’intègre à la société nationale, ou celui qui abandonne la religion au profit d’une appartenance ethnique revendiquée ?

À ses yeux, le sionisme reproduisait inversement la logique du ghetto : il isolait à nouveau les Juifs, non par persécution mais par choix nationaliste.

Hermann Cohen : philosophie, judaïsme et rejet du nationalisme séparatiste

Philosophue kantien de renom, Hermann Cohen (1842–1918) développa une vision du judaïsme compatible avec la modernité et l’État civil.

Issu d’une formation religieuse, il se détourna de la fonction rabbinique pour enseigner la philosophie dans les grandes universités allemandes.

- Cohen défendit l’idée que les Juifs d’Allemagne sont des citoyens allemands à part entière, en répliquant aux accusations selon lesquelles le judaïsme constituerait une « nation dans la nation ».

- Il publia notamment une réponse aux attaques contre le Talmud et expliqua le concept de « peuple élu » comme une mission morale universelle plutôt qu’un privilège ethnique.

Pour Cohen, le salut des Juifs passait par l’adhésion aux valeurs universelles de l’État moderne et par l’engagement éthique, non par la création d’une nation séparée.

Le sionisme, selon lui, instituait une forme de nationalisme exclusif contraire à l’ouverture morale du judaïsme.

Hans Kohn : historian et réflexion critique sur la nation juive

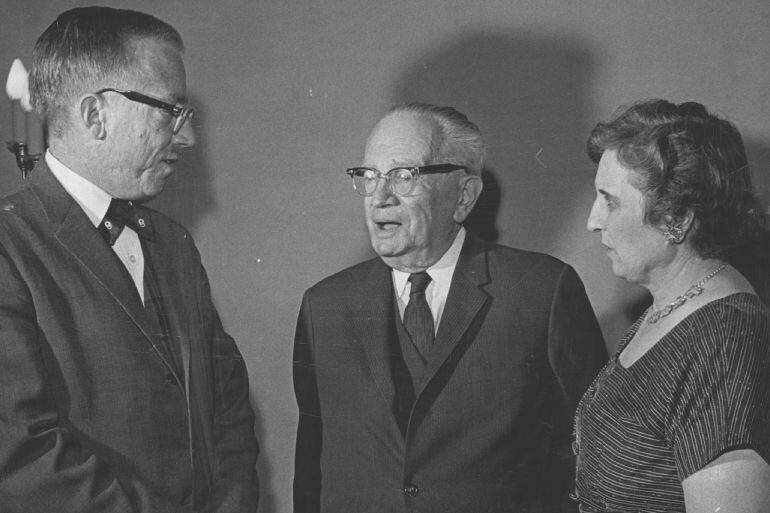

Hans Kohn, historien de la nationalité, offrit une lecture critique du sionisme en le confrontant à l’idée plus large de la nation.

Né à Prague, Kohn vécut en Palestine à partir de 1925 mais quitta le territoire en 1934 pour s’établir aux États‑Unis, où il enseigna l’histoire.

- Auteur de classiques sur le nationalisme — parmi lesquels The Idea of Nationalism (1944) et The Age of Nationalism (1962) — Kohn distinguait les formes civiques et ethniques du nationalisme.

- Dans son essai sur le sionisme et l’idée de nation juive, il critiqua l’aspiration au retour aux origines et défendit l’idée que le dialogue et l’ouverture avec d’autres civilisations favorisent la créativité culturelle.

Kohn insistait sur la tension historique entre un judaïsme universaliste, fondé sur une mission éthique ouverte, et un courant nationaliste cherchant un État particulier.

Il voyait dans la solution politique exclusivement nationale une rupture avec la vocation morale des prophètes bibliques.

Un courant intellectuel en faveur de l’intégration

L’ensemble de ces voix forme un courant intellectuel juif critique du sionisme, qui privilégiait l’intégration civique et la réforme sociale dans les pays d’accueil.

Elles craignaient que l’instauration d’un État national juif n’entraîne l’exclusion, la suspicion et une remise en cause des droits civiques des Juifs dans leurs patries.

Ce débat historique met en lumière un questionnement profond : faut‑il affirmer une identité collective par la séparation nationale, ou renforcer l’appartenance civique au sein des sociétés pluriculturelles ?

La réponse diffère selon les contextes, mais les arguments de ces penseurs restent centraux pour comprendre les oppositions au sionisme au XXe siècle.