Table of Contents

Parce que les États-Unis ont posé un homme sur la Lune, beaucoup pensent qu’ils peuvent tout faire — et vite. Quand une action échoue, on conclut souvent que Washington n’a pas voulu agir plutôt que qu’il en était incapable. Cette perception a pesé sur la lecture internationale des capacités américaines, en particulier lorsqu’il s’agit du renseignement et de son rôle dans les grandes crises.

Cet article retrace, à partir des travaux du journaliste d’investigation Tim Weiner, comment l’échec du renseignement américain a influencé la conduite et l’issue de la guerre en Afghanistan (2001-2021) et pourquoi cet épisode illustre des défaillances profondes du renseignement stratégique.

Évolution des missions de la CIA

Richard Helms, l’un des fondateurs de la CIA et directeur de l’agence pendant sept ans sous Lyndon Johnson et Richard Nixon, décrivait la mission initiale de 1947 comme étant avant tout « connaître le monde et l’ennemi ». À l’époque, toute information — un annuaire, la carte d’un aéroport — était précieuse.

Mais, avec l’intensification de la guerre froide, la priorité a changé : lutter contre le communisme devint l’objectif principal, au détriment de la simple collecte d’information. La CIA s’est ainsi engagée dans des opérations secrètes visant à modifier l’équilibre politique mondial.

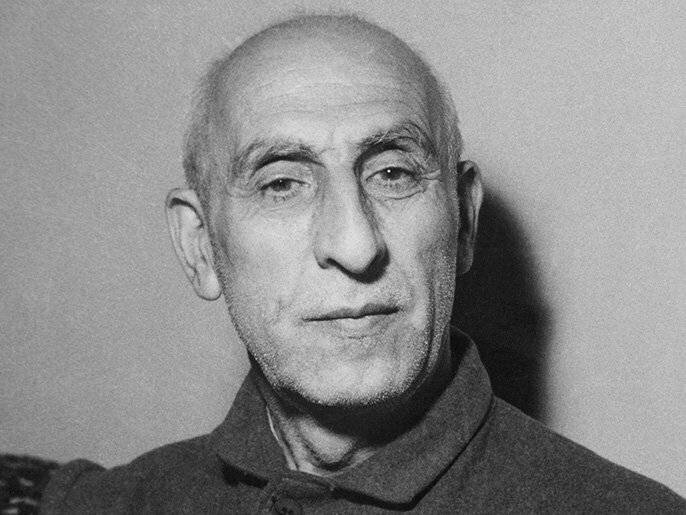

- Organisation de coups d’État et manipulations politiques (ex. l’Iran contre le gouvernement de Mohammad Mossadegh).

- Soutien clandestin à des partis et syndicats pour contrer la gauche en Europe.

- Actions de sabotage, parachutages d’agents et opérations de renseignement clandestin en URSS, Chine, Corée, etc.

Mohammad Mossadegh, ancien Premier ministre iranien, illustre le rôle central qu’a parfois joué le renseignement américain dans le renversement de gouvernements étrangers.

Crises, scandales et retour à la mission d’information

Les échecs et les scandales — comme l’invasion ratée de la baie des Cochons et l’utilisation politique du renseignement pendant l’affaire du Watergate — ont érodé la crédibilité de la CIA.

Les révélations sur des tentatives d’assassinats, puis l’exploitation politique des services, conduisirent le Congrès dans les années 1970 à renforcer la surveillance et à réorienter l’agence vers l’analyse du monde et la compréhension des menaces.

L’effondrement de l’Union soviétique en 1991 porta un nouveau coup : privé de son principal « ennemi », le renseignement perdit en influence et en moyens dans les années 1990.

- Réduction budgétaire et fermetures de stations étrangères.

- Baisse des effectifs et affaiblissement du volet opérationnel.

- Avertissements internes sur le risque d’un « échec systémique » si rien ne changeait.

La priorité ira bientôt à l’Irak

Les attentats contre les ambassades américaines en 1998 montrèrent la capacité d’Al-Qaïda à frapper à distance et incitèrent la CIA à poursuivre ses suspects à travers l’Afrique et le Moyen-Orient.

Pourtant, l’option d’attaquer la direction d’Al-Qaïda en Afghanistan fut remise en cause après des erreurs de renseignement ayant entraîné un bombardement de l’ambassade de Chine à Belgrade, ce qui ébranla la confiance du président Clinton envers les évaluations de l’agence.

Avec l’arrivée de l’administration Bush en 2001, la Maison-Blanche n’avait pas de politique claire sur l’Afghanistan. Parallèlement, l’agenda sécuritaire de l’équipe présidentielle mettait fréquemment l’Irak au premier plan, au point que la question du renversement de Saddam Hussein apparaissait régulièrement à l’ordre du jour.

- Plan secret demandé à la CIA en août 2001 pour déstabiliser l’Irak et simuler une opposition intérieure.

- Débats internes sur la priorité entre Afghanistan (Al-Qaïda) et Irak (Saddam Hussein).

- Pressions politiques et visions stratégiques divergentes au sommet de l’État.

11 septembre : la décision d’entrer en Afghanistan

Le 11 septembre 2001 changea radicalement les priorités. Dans les jours suivants, la Maison-Blanche valida une vaste campagne contre Al-Qaïda et ses soutiens, y compris des opérations dans plus de 90 pays et un fort appui aux services alliés.

La stratégie pour l’Afghanistan associa soutiens financiers et matériels aux chefs de l’alliance du Nord, tandis que la CIA retrouvait le devant de la scène, privilégiant à nouveau l’action secrète sur l’analyse stratégique.

Sur le plan politique, la volonté affichée fut claire : l’administration Bush refusait toute approche exclusivement diplomatique et opta pour la guerre immédiate.

Des soldats talibans en entraînement en 2009 : l’occupation initiale fit tomber le régime taliban, mais la question de la suite resta sans réponse claire.

Échecs concrets du renseignement en Afghanistan

La victoire militaire initiale contre les talibans fut suivie d’un vide stratégique. La CIA et d’autres agences multiplièrent opérations spéciales et arrestations, mais la connaissance approfondie du pays fit défaut.

Plusieurs responsables ont pointé des lacunes majeures :

- Corruption aggravée par la distribution massive d’argent par la CIA, utilisée pour gagner des alliés mais nuisant à la légitimité des institutions afghanes.

- Manque d’information fiable sur la société afghane et sur l’évolution du conflit.

- Accent excessif sur les opérations tactiques (assassinats ciblés, arrestations) au détriment d’une analyse stratégique de long terme.

Comme l’a résumé Robert Gates, ancien directeur de la CIA et plus tard secrétaire à la Défense : face à Al-Qaïda au 11-Septembre, « nous ne savions pas grand‑chose » du groupe, ce qui expliquait des décisions parfois brutales et improvisées.

Stephen Hadley, conseiller à la sécurité nationale, indiqua que le profond niveau de corruption du régime afghan fut l’un des principaux facteurs de recrutement en faveur des talibans — corruption alimentée en partie par la façon dont la CIA gérait ses opérations.

Conséquences et questions pour l’avenir

Vingt années et des centaines de milliards de dollars plus tard, l’effondrement rapide des institutions afghanes en août 2021 et le retour au pouvoir des talibans ont mis en lumière l’incapacité à transformer la supériorité militaire et opérationnelle en victoire politique durable.

L’échec en Afghanistan illustre une fracture récurrente du renseignement américain :

- Capacité à mener des opérations tactiques remarquables, mais difficulté à produire une « intelligence stratégique » qui éclaire les choix de long terme.

- Limites de la puissance quand elle ne s’accompagne pas d’une compréhension fine des réalités sociales, culturelles et politiques locales.

- Questions persistantes sur l’articulation entre analyses, décisions politiques et priorités militaires dans un monde multipolaire.

L’échec du renseignement américain en Afghanistan pose ainsi une question centrale pour les puissances contemporaines : comment convertir la supériorité technologique et militaire en stratégies politiques durables, adaptées aux conflits du XXIe siècle ?