Table of Contents

Depuis des décennies, Jupiter occupe une place particulière en astronomie : c’est la plus grande planète du système solaire et l’une des plus mystérieuses. Les missions spatiales, dont Galileo et Juno, ont livré des images et des données impressionnantes sur son atmosphère et ses tempêtes. Pourtant, la question de la nature de son noyau restait en suspens, suscitant débats et hypothèses divergentes parmi les chercheurs.

Un modèle classique remis en question

Le modèle traditionnel considérait que Jupiter s’était formé à la suite d’un impact primordial menant à la création d’un noyau solide et massif. Ce noyau aurait ensuite attiré un vaste enveloppement de gaz — principalement hydrogène et hélium — formant la planète géante telle que nous la connaissons. Ce scénario impliquait une concentration importante de matière lourde au centre, caractéristique d’un cœur bien délimité.

Nouvelle hypothèse basée sur des mesures précises

Une étude publiée le 24 août 2025 dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society propose une vision différente : le noyau de Jupiter ne serait pas un bloc solide mais plutôt diffus et étendu. Les auteurs avancent que, plutôt que de résulter d’un unique choc cataclysmique, la formation de la planète pourrait avoir impliqué une accumulation progressive de matériaux lourds et légers simultanément.

Cette proposition s’appuie notamment sur les mesures de gravité réalisées par la mission Juno, qui indiquent que la masse centrale n’est pas concentrée dans un petit noyau compact mais répartie sur une région vaste à l’intérieur de la planète. Le résultat a surpris la communauté scientifique et a conduit à repenser les scénarios de formation planétaire.

Pour consulter l’étude originale : https://academic.oup.com/mnras/article/542/2/947/8238119

Images et observations récentes

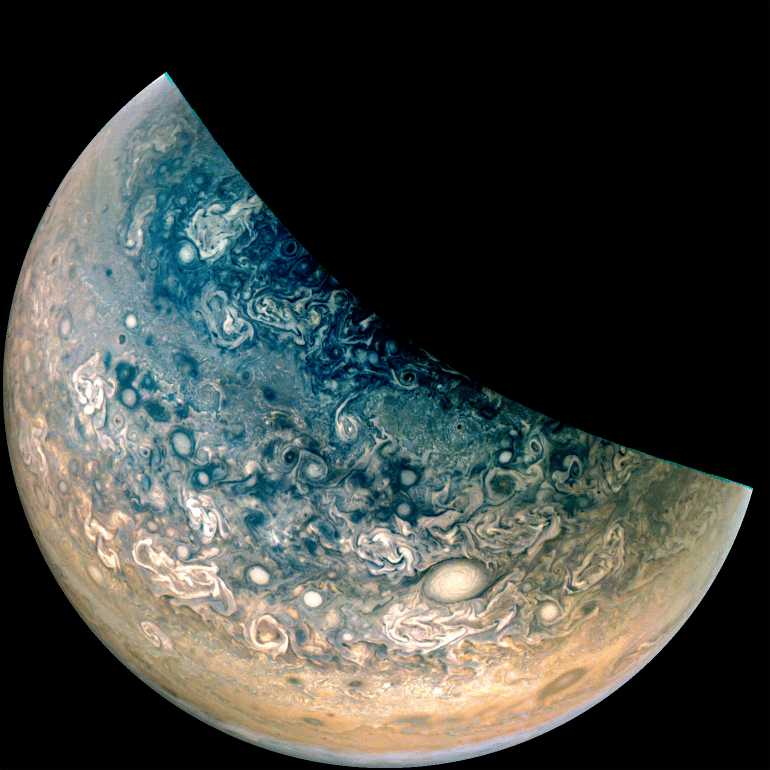

Les survols de Juno ont livré des images spectaculaires de Jupiter, révélant des motifs atmosphériques complexes et des contrastes rappelant des tourbillons. Ces visuels complètent les données gravimétriques et aident à construire une image plus complète de la structure interne.

Le concept d’un « noyau diffus »

Selon la nouvelle hypothèse, les éléments lourds n’auraient pas totalement migré vers un cœur compact, mais se seraient graduellement mélangés à l’enveloppe gazeuse. Le résultat serait un « noyau diffus » — une zone étendue où la densité et la composition varient progressivement plutôt qu’une masse solide bien définie.

Ce modèle explique mieux les anomalies observées dans le champ gravitationnel de Jupiter mesuré par Juno. Il implique également une architecture interne plus complexe, avec des gradients de composition et possiblement des processus d’évolution interne toujours actifs.

Parmi les questions encore ouvertes :

- Quelle est la distribution précise des éléments lourds à l’intérieur du noyau diffus ?

- Ce noyau évolue-t-il avec le temps, transformant sa structure sur des échelles temporaires significatives ?

- Quelles implications ce modèle a-t-il pour la formation et l’évolution des géantes gazeuses observées autour d’autres étoiles ?

Perspectives pour la recherche

La mission Juno poursuit ses relevés et demeure essentielle pour affiner notre compréhension du noyau de Jupiter. De nouvelles données gravitationnelles et magnétiques permettront d’améliorer les modèles internes de la planète.

Parallèlement, des simulations numériques plus sophistiquées et des modèles physiques avancés sont nécessaires pour tester les différents scénarios de formation. L’association des observations et des modèles devrait, à terme, éclairer la nature réelle du noyau de Jupiter et la manière dont se forment les grandes planètes du cosmos.