Table of Contents

L’ennui n’est pas seulement un vide dans l’emploi du temps ; c’est un vide de sens. C’est un instant qui éteint le bruit du monde et révèle que ce qui occupe nos journées ne touche pas notre essence. On a alors l’impression d’être hors du jeu : les choses bougent autour de nous sans nous, et nous nous mouvons entre elles sans raison convaincante.

Ce malaise est dérangeant, certes, mais il ouvre aussi une petite fenêtre sur la liberté : l’arrêt de la course permet de poser une question ancienne et poignante : qu’est‑ce qui mérite qu’on donne sa vie ?

Dans les longues périodes de paix, ou entre deux combats, ce sentiment s’accumule comme une poussière fine sur l’âme. Il ne se calme que par un acte qui ait du poids et du sens, un acte qui équilibre ce que nous pouvons faire et ce qui nous met au défi. Quand le défi disparaît, l’ennui nous étourdit ; quand il dépasse nos forces, l’anxiété nous épuise. C’est ce hiatus entre capacité et signification qui, parfois, pousse à chercher un « grand acte » — et, parfois aussi, à basculer vers la violence.

Le sentiment complexe

Dans « Ma tête me fait mal », James Danckert et John Eastwood définissent l’ennui comme une perte d’efficacité et de lien avec autrui. Comme la beauté, l’ennui dépend du regard : ce qui enchante l’un en lasse un autre.

Sur le plan physiologique, les médecins associent l’ennui à une baisse d’activité du cortex cérébral face à des stimulations faibles ; le cerveau active alors d’autres réseaux et surgissent des rêveries éveillées. Biologiquement, nous sommes programmés pour l’occupation mentale : l’ennui est comparable à une forme de malnutrition mentale, un signal qui nous pousse à rechercher un engagement.

Deux mécanismes expliquent ce malaise : des capacités cognitives sous‑utilisées et une « problématique du désir ». Ainsi, l’ennui n’est pas tant absence de mouvement que perte de boussole : une journée peut être surchargée de tâches et pourtant nous laisser vides. Ce qui nous remet à l’intérieur de nous‑mêmes n’est pas l’occupation supplémentaire, mais un acte équilibré entre maîtrise et défi.

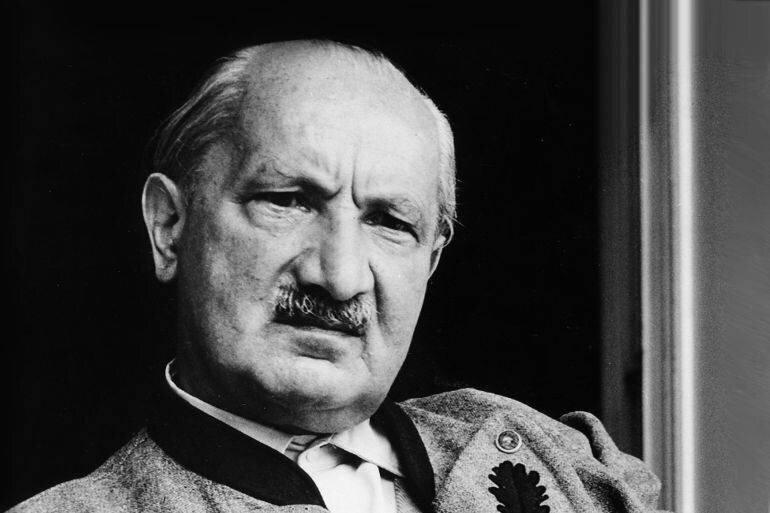

De Heidegger à Tolstoï : degrés et formules de l’ennui

Martin Heidegger distingue des degrés d’ennui : l’ennui superficiel — le temps qui s’étire à la gare —, l’ennui des rencontres insignifiantes qui laissent peu de trace, et l’ennui profond, quand la lutte quotidienne paraît dénuée de sens. Ce dernier est un vide effrayant où la vie vacille au bord d’un gouffre.

Pour Léon Tolstoï, l’ennui est « le désir dans les désirs » : on veut agir, on cherche à s’engager, mais aucun objet clair n’apparaît. L’ennui diffère de la frustration : dans la frustration, un but existe mais nous en sommes privés ; dans l’ennui, le but manque déjà et la douleur vient d’un besoin sans mode d’assouvissement connu.

La sortie de l’ennui exige donc une boussole : un acte qui relie maîtrise et défi et qui redonne sens à l’effort. Ce rééquilibrage rallume les sens non pas parce qu’il fuit l’ennui, mais parce qu’il confère de la valeur à l’action.

L’ennui : moteur de civilisation et source du mal

Arthur Schopenhauer voyait la vie comme une quête perpétuelle du désir : le bonheur naît d’un assouvissement fugace qui cède vite à une nouvelle envie. Pour lui, notre destin est souvent souffrance — soit à cause du désir non réalisé, soit à cause de l’absence de désir, c’est‑à‑dire l’ennui.

Ainsi, un défi adapté éteint l’ennui chronique car il recentre l’attention sur un but clair. Mais lorsque ces conditions manquent trop longtemps, l’attrait pour des cadres qui promettent certitude et plénitude augmente — et peut devenir dangereux.

Philosophes et penseurs ont lié l’ennui à des excès :

- Søren Kierkegaard craignait que l’évitement de l’ennui n’entraîne des voies immorales.

- Bertrand Russell estimait que les guerres et les persécutions servent parfois d’exutoire contre la lassitude, préférées à la monotonie quotidienne.

- Des études littéraires montrent que, chez certains groupes, l’ennui suscite des comportements destinés à rompre la routine, parfois par la violence.

Jörg Kustermans, dans son « Boredom Studies Reader », analyse des récits où l’ennui pousse des adolescents à provoquer des désordres. Leur violence est d’abord un moyen de rompre la stase : parfois ils ne commettent pas directement l’acte, ils le provoquent et l’observent — une violence par procuration qui satisfait leur désir de rupture.

La Première Guerre mondiale

Des recherches universitaires (Cambridge, 2010) suggèrent que l’ennui a pu motiver certaines guerres dans l’Antiquité. À l’époque moderne, l’ennui s’est démocratisé : il touche toutes les classes sociales et devient un facteur culturel et social.

Dans l’Europe de 1914, nombreuses sont les voix qui ont perçu la guerre comme une échappatoire à la routine. Pour certains jeunes, partir au front signifiait fuir le travail ennuyeux et rejoindre un « événement historique » qui promettait intensité, camaraderie et sens.

Cette attente s’est souvent heurtée à la réalité : les tranchées ont alterné longues périodes d’attente et moments de terreur. La guerre n’a pas délivré la totalité des promesses qu’on lui prêtait, mais la camaraderie et le sens du sacrifice, décrits par des écrivains de l’après‑guerre, ont contribué à romantiser l’expérience et à nourrir des narratifs justifiant l’engagement contre l’ennui.

Suites de l’ennui

Après la Première Guerre mondiale, le travail s’est transformé : des tâches dangereuses et physiques ont laissé place à des emplois répétitifs en usine. La monotonie prolongée a alimenté un sentiment d’aliénation et de vacuité qui perdurera entre les conflits.

Les retours du front ont donné lieu à des récits où la camaraderie entre soldats restait centrale. Des romans comme A l’Ouest rien de nouveau d’Erich Maria Remarque et Goodbye to All That de Robert Graves ont mis en avant ce lien humain, parfois au détriment d’une représentation complète des horreurs, et ont participé à une certaine réhabilitation de l’idée que la guerre pouvait combler le vide.

Les études indiquent :

- Beaucoup de volontaires sont entrés pour le devoir ou la pression sociale ; d’autres cherchaient à rompre la routine.

- Pour certains militaires, la « plaisir » tiré de la guerre provenait davantage de la maîtrise d’une compétence (p. ex. la précision d’un tireur) que de la mise à mort elle‑même.

- Sur une échelle plus large, l’ennui social et politique peut favoriser des récits qui promettent sens, gloire et appartenance, rendant l’appel de la violence attractif pour ceux qui se sentent exclus des décisions.

L’espace numérique : quand la guerre ne suffit plus à combler l’ennui

La technologie moderne offre du temps libre en abondance et promet une distraction continue. Pourtant, l’écrasante disponibilité de contenus peut aggraver l’ennui : on se replie sur des écrans, on scrolle, on consomme, mais on perd le sens de l’action utile.

La surcharge d’images et de données a aplati la perception de la tragédie : la guerre elle‑même devient une marchandise visuelle parmi d’autres, voisine des divertissements et des tendances, et finit par émousser la capacité d’indignation et d’empathie.

Plusieurs constats émergent :

- La sur‑exposition aux images de souffrance peut banaliser la violence et transformer la compassion en indifférence.

- Les algorithmes intègrent désormais ces images au flux quotidien, ce qui fragmente la hiérarchie des événements et renforce le sentiment de vacuité.

- La solution n’est ni l’isolement total face aux médias ni la consommation illimitée ; elle passe par une « discipline de l’attention ».

Des pratiques possibles pour contrer l’ennui destructeur :

- Limiter volontairement l’exposition aux actualités et réserver des plages dédiées à l’information.

- Convertir l’attention en action : engagement associatif, projets collectifs, apprentissage de compétences concrètes.

- Ouvrir aux jeunes des rôles réels et utiles dans la société afin qu’ils trouvent un sens sans être tentés par des « grands actes » destructeurs.

Au fond, l’ennui n’est pas une fatalité mais un signal d’alarme : il indique une nécessité de sens. Plutôt que chercher à « tuer » l’ennui à tout prix, la question à se poser est celle‑ci : quel sens mérite de remplir ce vide ?