Table of Contents

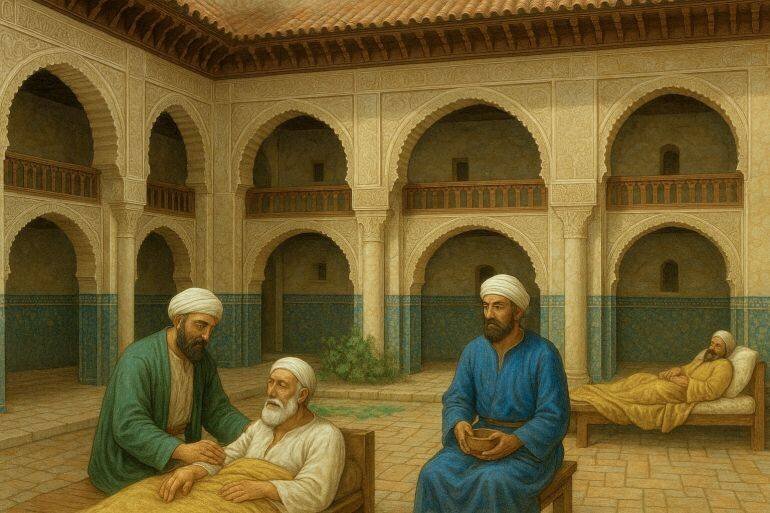

Le bimaristan de Marrakech, connu aussi sous le nom de « Dar al-Faraj », fut l’un des grands établissements de santé de l’Occident islamique aux XIIe et XIIIe siècles. Construit sous le règne du calife almohade Abû Yûsuf Yaʿqûb al-Mansûr (1184-1199), il occupait une vaste esplanade au climat tempéré et était conçu autour d’une cour centrale plantée d’arbres, de bassins et de canaux. Les salles des malades entouraient ce patio et étaient complétées par des services spécialisés : maladies internes, chirurgie, ophtalmologie et soins des troubles psychiques. Le bimaristan alliait soins médicaux, soutien psychologique et accompagnement social, offrant des traitements gratuits à des patients de toutes classes sociales.

Dénomination

Le bâtiment porta deux appellations. La plus ancienne paraît être « Dar al-Faraj », mentionnée par l’auteur de l’ouvrage « Al-Istibsar fî ʿajāʾib al-amsār », contemporain de sa construction. Plus tard, le terme « bimaristan » fut employé par ʿAbd al-Wâhid al-Marrākushî dans son ouvrage « Al-Muʿjib fî talkhîṣ akhbār al-Maghrib ».

Le mot « bimaristan », courant au Maghreb, s’inspire des bimaristans du Mashriq, notamment d’Irak, où l’auteur avait séjourné. Il désigne littéralement un lieu de soin où sont dispensés des traitements organisés et systématiques.

Emplacement

Les sources anciennes indiquent que le calife al-Mansûr choisit un emplacement à l’est de la grande mosquée officielle de la capitale almohade. Plusieurs études ont interprété cette description comme faisant référence à la mosquée dite « al-Mansûr ».

Cependant, l’archéologue français Gaston Deverdun a émis l’hypothèse que le bimaristan se situait à l’est de la mosquée de la Koutoubia. Cette hypothèse s’appuie sur les fouilles de Charles Allain, qui mit au jour un chapiteau de style omeyyade derrière l’actuel site du Bank Al-Maghrib, près de la Koutoubia.

Le débat sur l’emplacement exact demeure ouvert, mais la description des textes converge sur l’idée d’un vaste espace vert proche des principaux monuments de Marrakech.

Caractéristiques architecturales et aménagements

Le calife veilla à ce que l’édifice soit implanté sur une esplanade aux conditions climatiques agréables. Le plan reflétait l’architecture almohade : une grande cour intérieure, une riche jardinure, et quatre bassins dont l’un était en marbre blanc.

Des canaux alimentaient les platebandes de plantes aromatiques, les arbres fruitiers et les massifs floraux ordonnés par le souverain. Les salles, bien ventilées, présentaient des plafonds sculptés et des décors raffinés.

Le complexe comprenait des bains, des cuisines, des salles de lessive, un approvisionnement en eau chaude, ainsi qu’un système de chauffage pour l’hiver et de rafraîchissement pour l’été, garantissant le confort des malades.

On y distinguait des ailes spécialisées : deux pour les maladies internes, deux pour les affections oculaires, deux pour le traitement des fractures et luxations, ainsi que des sections chirurgicales et psychiatriques.

Fonctionnement et services

Le bimaristan assurait des soins gratuits pour tous : indigents, riches et voyageurs. Les patients recevaient non seulement des traitements médicaux, mais aussi des repas adaptés à leur état de santé.

Après guérison, les pauvres bénéficiaient d’une allocation destinée à prolonger la période de convalescence et à faciliter leur réinsertion sociale et professionnelle.

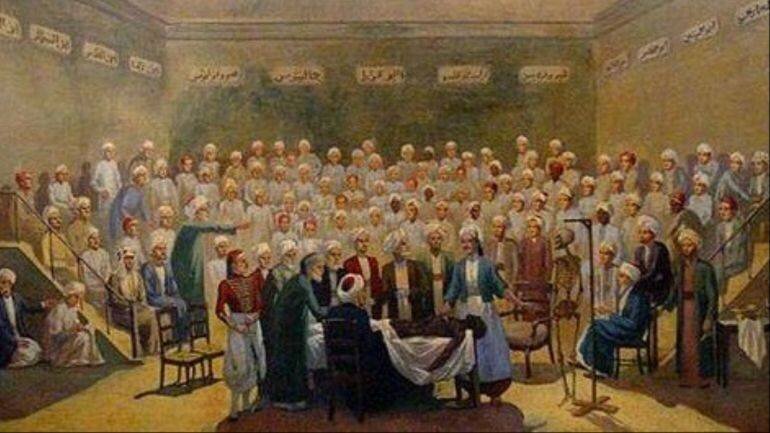

En parallèle de ses missions thérapeutiques, l’établissement servait de centre d’enseignement : les médecins en charge dispensaient des cours aux étudiants en médecine et formaient la relève.

Ressources humaines et organisation

Le bimaristan réunissait des praticiens andalous et maghrébins réputés. L’organisation interne obéissait à une hiérarchie claire et à un système de rotation strict pour assurer la continuité des soins.

- Directeur du bimaristan : choisi parmi les médecins les plus compétents. L’un des titulaires fut Abû Isḥâq Ibrâhîm al-Dânî, médecin particulier d’al-Mansûr, poste repris ensuite par ses fils.

- Équipe médicale et infirmière : assurant les gardes quotidiennes et le suivi des prescriptions.

- Pharmacie centrale (« dār al-ashriba wa al-marāhim ») : préparation et conservation des remèdes. Parmi ses responsables figurent Abû Muhammad Qâsim al-Ishbîlî et Abû Yaḥyâ b. Qâsim.

- Service administratif et financier : approvisionnement, gestion des fonds et versement des aides aux nécessiteux.

- Cuisiniers : préparant des repas adaptés à l’état de santé de chaque patient.

- Laveurs : assurant un linge abondant et adapté aux saisons.

- Jardiniers : entretien des vergers, des plantes aromatiques et des fleurs du complexe.

- Agents d’entretien : maintien de la propreté des tapisseries et des tissus (laine, lin, soie).

Pratiques médicales et personnalités

L’époque almohade connut un essor médical notable. Ibn Rushd le Jeune (le petit-fils du philosophe), juge de Séville, séjournant à la cour, rédigea « Les générales en médecine » où il expose des vues et observations médicales.

Parmi les figures médicales de la cour figurent Abû Bakr b. Zuhr (le petit-fils), médecin du calife Yaʿqûb al-Mansûr, auteur d’ouvrages importants comme « At-Taysîr fî al-mudâwâ wa at-tadbîr » et « At-Tiryâq al-khamsînî ».

D’autres praticiens, hommes et femmes, se distinguèrent : sages-femmes spécialisées en obstétrique — dont la sœur et la fille de Ibn Zuhr — ainsi que des pharmaciens phytothérapeutes tels qu’Ibn ar-Rûmiyya al-Ishbîlî, Abû ʿAlî al-Ashbûnî et Abû Jaʿfar b. al-Ghazâl.

La musique faisait partie des thérapies utilisées pour les affections mentales et psychiques, et des enseignements médicaux étaient dispensés à la mosquée de Marrakech et dans des cercles privés.

Les Almohades organisèrent la profession médicale en instituant un inspecteur, le « mazwār », chargé de délivrer les autorisations d’exercer, de surveiller la qualité des praticiens et de recevoir les plaintes du public.

Démantèlement et fin de l’institution

La puissance almohade déclina après la défaite lors de la bataille de l’Aḥqāb. Les Mérinides prirent finalement Marrakech en 1269.

Il n’existe pas de preuves historiques formelles établissant la continuité du bimaristan après la chute des fondateurs. La date et les circonstances précises de sa démolition restent inconnues.

Quoi qu’il en soit, le bimaristan de Marrakech demeure un modèle avancé de l’institution hospitalière médiévale au Maghreb, symbole d’une prise en charge combinant médecine, éducation et solidarité sociale.