Table of Contents

Depuis septembre, la capitale malienne est paralysée par un blocus économique et pétrolier imposé par le groupe lié à al-Qaida, la Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM). Le « blocus JNIM à Bamako » a tari les approvisionnements en carburant, plongé la ville dans l’attente aux stations-service et intensifié les coupures d’électricité.

La pression sociale monte : écoles fermées, files d’attente interminables et départs conseillés par plusieurs gouvernements étrangers. Pour les analystes, cette stratégie met aussi un poids croissant sur la junte militaire au pouvoir, poussant certains à envisager des négociations.

La situation illustre la capacité du groupe à frapper le cœur économique du pays et à influer sur le quotidien de millions de Maliens.

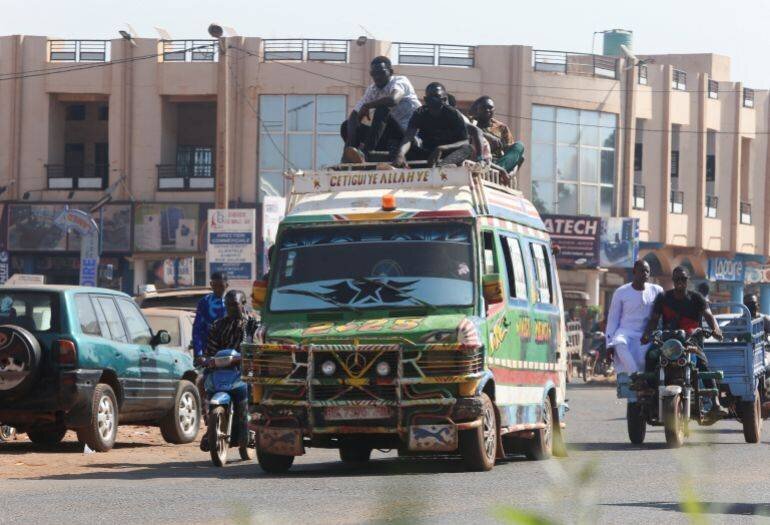

Image — rues et files d’attente à Bamako

L’impact quotidien est visible sur les routes et dans les transports publics, où les habitants adaptent leurs déplacements face à la rareté du carburant.

Qu’est-ce que le JNIM ?

La JNIM est l’affilié sahélien d’al-Qaida, né en 2017 de la fusion de plusieurs groupes, dont AQIM (basé en Algérie), Ansar Dine, Al‑Murabitun et la Katiba Macina.

Ses objectifs affichés sont la conquête de territoires et l’expulsion des influences occidentales, et le groupe mise sur une combinaison d’actions militaires et d’implantation locale.

Selon diverses estimations, son effectif pourrait s’approcher de 6 000 combattants, mais les chiffres restent difficiles à vérifier sur le terrain.

Comment le groupe a-t-il assiégé Bamako ?

Depuis septembre, JNIM a systématiquement bloqué les grands axes routiers utilisés par les convois de carburant en provenance du Sénégal et de la Côte d’Ivoire.

Le blocus s’inscrit dans la foulée d’une interdiction gouvernementale, depuis juillet, de ventes de carburant à petite échelle en zone rurale, une mesure destinée à affaiblir les lignes d’approvisionnement des groupes armés.

Les conséquences ont été rapides : flambée des prix du carburant, files d’attente et tentatives d’acheminement escorté souvent victimes d’embuscades.

Conséquences économiques et sociales

Le manque de carburant a provoqué :

- Hausse vertigineuse du prix du carburant, passé d’environ 25 $ à 130 $ le litre dans certains points de vente.

- Augmentation des coûts de transport et des denrées alimentaires.

- Fermeture des écoles et difficultés de déplacement pour le personnel.

Les autorités ont tenté des convois massifs — dont un de 300 camions le 7 octobre — mais des camions ont été incendiés et des véhicules bloqués sur les axes.

Que cherche à obtenir JNIM avec ce blocus ?

Pour plusieurs analystes, l’objectif est politique : faire monter le mécontentement contre la junte et forcer une ouverture ou des négociations qui pourraient affaiblir le pouvoir en place.

« Ils veulent essentiellement provoquer un ras-le-bol populaire », explique Ulf Laessing du think tank Konrad Adenauer Stiftung. L’idée serait d’utiliser la pression économique pour pousser à un changement gouvernemental favorable au groupe.

De son côté, Beverly Ochieng (Control Risks) note que JNIM réclame explicitement un changement de gouvernement dans ses déclarations publiques.

Territoires et zones d’influence

JNIM opère principalement dans les zones rurales du nord, du centre et de l’ouest du Mali, où l’autorité de l’État est faible.

Le groupe contrôle ou exerce une forte influence autour de localités comme Léré, Farabougou, Menaka, Boni, Tombouctou et Gao, et continue d’isoler des villes comme Nioro et Kayes.

Sa stratégie repose davantage sur le contrôle des axes et sur la destruction d’infrastructures (routes, ponts, tours de communication) que sur l’occupation durable de grandes villes.

Financement et ressources

Le financement de JNIM repose sur plusieurs activités :

- Exploitation artisanale de mines d’or et taxation forcée des populations locales.

- Trafic et contrebande (armes, bétail) ainsi que rançons liées aux enlèvements.

- Vol et revente de bétail via des réseaux transfrontaliers.

La région de Kayes, riche en or, représente une source importante de revenus pour le groupe et ses réseaux.

Expansion régionale et attaques transfrontalières

JNIM a étendu ses opérations au Burkina Faso dès 2017, via son alliance avec Ansarul-Islam, et frappe désormais dans plusieurs pays de la région.

On observe aussi des attaques au nord de la Côte d’Ivoire, dans des parcs frontaliers du Togo et du Bénin, et une apparition récente sur la frontière Bénin‑Nigéria.

Cette progression alarme les États côtiers, qui craignent un renforcement d’acteurs non étatiques le long des corridors commerciaux et miniers.

Pourquoi les États peinent-ils à contenir JNIM ?

Plusieurs facteurs expliquent la montée du groupe :

- Retrait des troupes étrangères : départ des forces françaises et réduction des missions onusiennes.

- Faible présence de l’État dans les zones rurales et griefs ethniques persistants.

- Complexité des alliances locales et difficulté à sécuriser les axes logistiques clés.

Les gouvernements militaires de la région ont promis des victoires, mais les attaques ont augmenté depuis 2020, selon des données de surveillance des conflits.

Rôle des forces russes et perspectives

Bamako collabore désormais avec des éléments russes, d’abord du groupe Wagner puis, depuis juin, du « Africa Corps » contrôlé par le Kremlin.

Les interventions russes ont obtenu des gains ponctuels, mais les revers et les accusations de violations des droits ont également marqué leur déploiement.

Ulf Laessing estime que la capacité des forces russes à sécuriser les convois de carburant constituera un test clé : permettre l’arrivée du carburant renforcerait leur image, tandis qu’un échec conforterait l’emprise du blocus.

Vers des négociations ?

Face à l’impasse militaire, certains observateurs estiment que des négociations locales ont déjà eu lieu, avec des accords signés dans des zones de Ségou, Mopti et Tombouctou.

Ces accords consistent souvent en la levée du siège en échange de la mise en place de règles imposées par JNIM, de taxes locales et d’un engagement de non-coopération avec les forces armées.

La junte de Bamako n’a pas officiellement négocié avec JNIM, mais elle aurait autorisé, au moins tacitement, des pourparlers menés par des leaders locaux.

Témoignages et perception locale

La frustration dans la capitale est palpable. Des habitants appellent l’État à trouver des solutions rapides pour rétablir l’approvisionnement.

« C’est au gouvernement d’agir et de découvrir la véritable raison de cette pénurie », confie Omar Sidibé, chauffeur à Bamako, soulignant l’attente et le ras-le-bol manifestes dans la population.

La suite dépendra autant des actions militaires que de choix politiques susceptibles d’ouvrir ou non la voie à des concessions locales.