Table of Contents

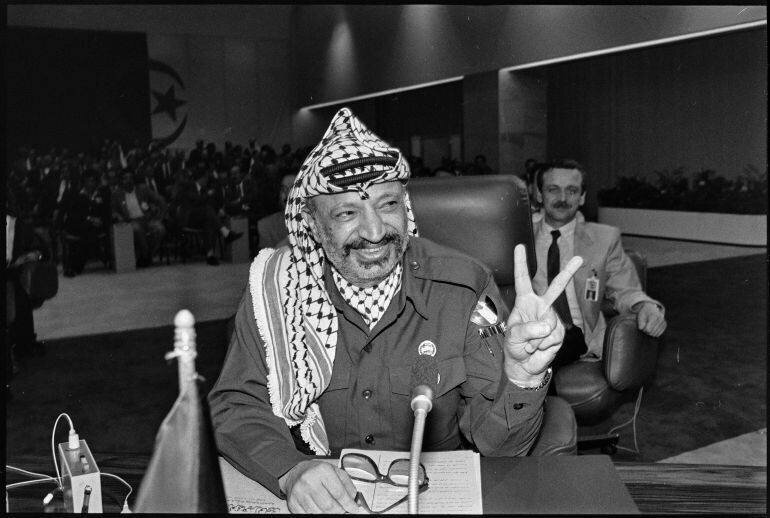

Vingt et un ans après la mort de Yasser Arafat, le mystère entourant sa disparition persiste. Entre bilans médicaux contradictoires et soupçons d’empoisonnement, son héritage politique et symbolique continue de diviser. Cet article retrace sa trajectoire, les étapes clés de sa vie publique et les controverses qui n’ont jamais cessé d’alimenter les interrogations.

Une figure contradictoire

Yasser Arafat, connu sous le nom de guerre « Abu Ammar » et parfois surnommé « le vieux », a été tour à tour admiré et décrié. Habile dans l’art de brouiller les pistes, il a su manipuler mots, positions et hommes pour consolider son autorité.

Malgré de nombreuses erreurs que lui reprochent ses adversaires, son mérite principal demeure d’avoir rassemblé les Palestiniens et de leur avoir offert une identité politique visible sur la scène internationale.

- Symbole : il a popularisé la keffieh comme emblème de la résistance palestinienne.

- Leadership : il a incarné la personnification d’une cause nationale dispersée.

Naissance et jeunesse

Les sources divergent quant au lieu exact de sa naissance ; on avance généralement l’année 1929 et la ville de Jérusalem. Son nom de naissance est souvent donné comme Mohammed Yasser Abdel Raouf Arafat al-Qudwa al-Husseini.

Sa filiation le rattache à la famille al-Husseini par son père, tandis que sa mère appartient à la famille Abu Saud de Jérusalem. Sa jeunesse s’est déroulée entre Gaza, Jérusalem et Le Caire, où il étudia l’ingénierie tout en suivant une formation militaire.

Adulte au moment du partage de la Palestine et du retrait britannique, il participa aux affrontements sous la direction d’Abdel Qader al-Husseini, puis poursuivit ses activités dans la région et parmi la diaspora palestinienne.

La naissance de la lutte et la création de Fatah

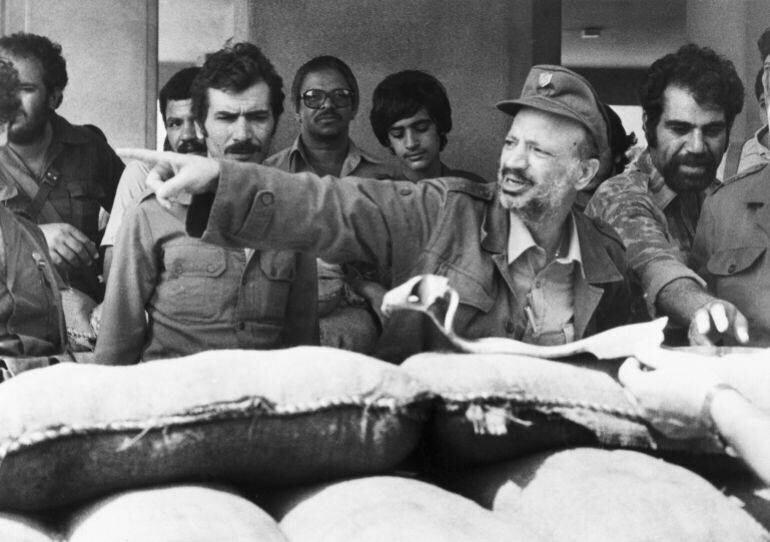

C’est depuis le milieu arabe et notamment le Golfe que naît la future « Fatah » : une organisation nationaliste et paramilitaire destinée à mener la lutte armée. Après la guerre de 1967, les fedayins et Arafat émergent comme acteurs centraux.

Arafat devient la voix de Fatah, puis, plus tard, le président de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), assumant à la fois le leadership politique et militaire.

L’engagement armé prit une dimension symbolique lors de batailles telles que la bataille de Karameh, perçue comme un tournant et un premier succès arabe significatif après des décennies de défaites.

Sous la pression israélienne et les affrontements internes, les fedayins durent quitter la Jordanie puis, plus tard, le Liban, aboutissant à un exil politique organisé vers la Tunisie.

Ascension diplomatique et fractures internes

Arafat sut jouer la scène internationale : son entrée à l’Assemblée générale de l’ONU, coiffé de sa keffieh, marque un tournant. Ce geste accentua les divisions entre mouvements palestiniens mais permit aussi une visibilité inédite.

La cohabitation avec le Liban fut délicate ; malgré une surveillance syrienne et des réserves locales, Arafat organisa progressivement une présence palestinienne structurée.

- Unification temporaire : les armes se réunirent contre les forces chrétiennes durant les années 1975.

- 1982 : le siège de Beyrouth renforça la solidarité autour de l’OLP, mais déboucha sur de nouvelles tensions internes.

Après l’épisode libanais, la direction palestinienne s’enfonça dans des querelles qui conduisirent à un retrait et à un réaménagement stratégique depuis l’exil tunisien.

Mouvements surprenants et concessions politiques

Arafat multiplia les gestes politiques imprévus : visite en Égypte après la rupture arabe post-Camp David, condamnation des attentats à l’extérieur des territoires occupés, et déclaration d’adhésion à certaines résolutions onusiennes relatives à la Palestine.

Ces décisions provoquèrent des scissions internes et redéfinirent les lignes du débat palestinien, entre partisans d’une ouverture diplomatique et tenants de la résistance armée.

La première Intifada éclata au fil des concessions, impulsée en partie par des dynamiques locales et la colère sociale. Arafat, occupé par la scène internationale, vit le soulèvement populaire reprendre les devants en Palestine.

Oslo, retour et critiques

Après des négociations secrètes, Arafat signa avec Yitzhak Rabin l’accord « Gaza-Jéricho d’abord », aboutissement des accords d’Oslo. Ce processus permit le retour des cadres de l’OLP en Cisjordanie et à Gaza et la création d’une Autorité nationale palestinienne.

Mais l’Autorité fut rapidement accusée de corruption, de mauvaise gestion et d’immobilisme politique. Les négociations successives avec Israël furent perçues comme vaines par une partie de l’opinion.

L’arrivée au pouvoir d’Ariel Sharon et sa visite provocatrice sur l’esplanade d’al-Aqsa intensifièrent les tensions et menèrent à un siège réel d’Arafat dans son quartier général à Ramallah.

Abbas, retour au calme et remise en question

Mahmoud Abbas, nommé Premier ministre sous pression internationale, demanda l’arrêt de la lutte armée et une orientation vers des formes de protestation non armées. Sa position affaiblit davantage la stature d’Arafat.

Israël finit par confiner Arafat dans son quartier général, entouré de policiers palestiniens et d’une escorte réduite, tandis que sa santé se détériorait rapidement en 2004.

Derniers jours et décès

En octobre 2004, Arafat manifesta les premiers signes graves d’une maladie gastro-intestinale. Son état s’aggrava : antécédents de traumatisme crânien, problèmes dermatologiques, ulcère gastrique et calculs biliaires furent signalés.

Une évacuation en hélicoptère le conduisit d’abord en Jordanie, puis en France, où il fut admis à l’hôpital Percy. Il décéda le 11 novembre 2004. Son corps fut rapatrié au Caire pour les funérailles et enfin enterré à Ramallah, au siège de la Muqata, après le refus israélien d’autoriser son inhumation à Jérusalem.

Polémiques médicales et demandes d’enquête

Les causes du décès sont restées controversées : certains Palestiniens et observateurs arabes suspectent un empoisonnement ou l’introduction d’une substance inconnue. Les médecins français ont évoqué une cirrhose comme cause de mort, tandis qu’une partie des médecins ayant examiné les analyses parlaient plutôt d’un syndrome de désagrégation plaquettaire.

Le médecin personnel d’Arafat, le Dr Ashraf al-Kurdi, a demandé une autopsie et a affirmé que les analyses sanguines seules ne suffisaient pas à trancher. Le rapport médical français a, pour sa part, nié toute preuve d’empoisonnement.

Saïda Arafat (Souha Arafat) a réclamé à plusieurs reprises l’ouverture d’une enquête internationale, affirmant détenir des éléments et promettant que la vérité finirait par émerger. Selon la loi française, elle demeure la seule habilitée à divulguer des informations médicales issues de l’hôpital Percy, et elle a choisi de ne pas communiquer certains éléments aux autorités.

- Points d’incertitude : absence d’autopsie publique complète, interprétations médicales divergentes.

- Réclamations familiales : appels répétés à rouvrir l’enquête sur les causes de la mort.

Héritage et mémoire

Vingt et un ans après sa mort, Yasser Arafat demeure une figure centrale de l’histoire palestinienne : chef de guerre, homme politique et symbole national. Sa trajectoire illustre les contradictions d’un mouvement national confronté à la diplomatie, à l’exil et aux luttes internes.

Les débats autour de sa personne — entre succès symboliques et échecs administratifs — continuent d’alimenter la réflexion sur l’avenir du projet national palestinien.