Table of Contents

Dieselgate : trois associations saisissent le tribunal administratif de Paris pour contester l’« carence fautive » de l’État dans la gestion de la pollution liée aux véhicules frauduleux, après une enquête de la cellule investigation de Radio France révélant des rappels trop limités et des contrôles insuffisants.

Dieselgate : action en justice et demandes des associations (17 septembre 2025)

Ce mercredi 17 septembre 2025, trois organisations — France Nature Environnement (FNE), la CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) et l’ONG anglo-saxonne ClientEarth — ont engagé une action contre l’État devant le tribunal administratif de Paris. Elles accusent la France de « carence fautive » pour ne pas avoir retiré de la circulation des centaines de milliers de véhicules diesel équipés de dispositifs frauduleux, en contradiction avec l’obligation constitutionnelle de garantir le droit de vivre dans un environnement sain.

Les logiciels incriminés faussent les tests d’homologation : les voitures apparaissent conformes lors des essais tout en rejetant, en conditions réelles, des niveaux d’oxydes d’azote (NOx) très supérieurs aux normes. Ces gaz irritants et toxiques sont associés à des milliers de décès prématurés. Les associations demandent que la justice reconnaisse la défaillance de l’État et l’enjoigne à agir, avec une astreinte financière de 50 000 000 € par semestre en cas d’inaction persistante.

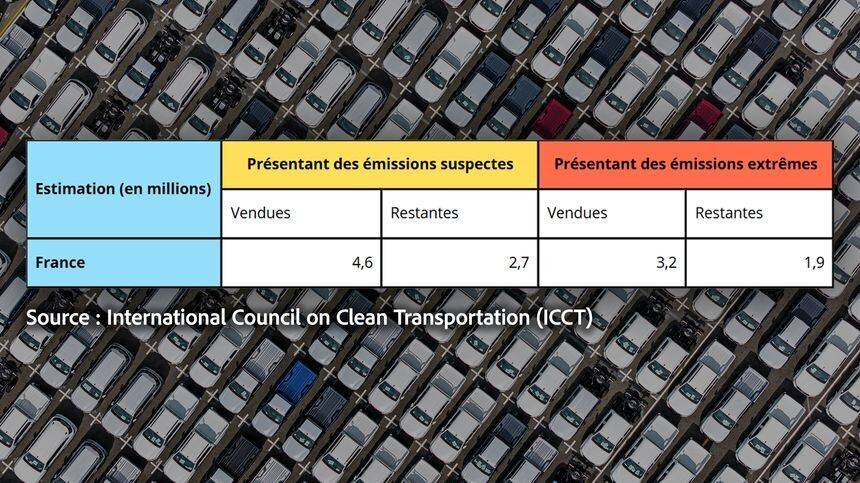

2,7 millions de véhicules concernés encore en circulation en France

Les ONG s’appuient sur des travaux antérieurs : en mars 2023, l’International Council on Clean Transportation (ICCT) estimait à plus de 3,2 millions le nombre de véhicules à l’origine d’émissions excessives encore en circulation en France. Deux ans plus tard, ce chiffre est évalué à 2,7 millions, couvrant plus de 200 modèles commercialisés entre 2009 et 2019.

Une mission de 2016, lancée par Ségolène Royal quand elle était ministre de l’Environnement, montrait que si le groupe Volkswagen est souvent cité, la quasi-totalité des constructeurs — y compris Renault, PSA, Fiat Chrysler ou Opel — ont commercialisé des modèles équipés de logiciels de trucage. Depuis 2018, le règlement européen n°2018/858 oblige les États membres à désigner une autorité pour enquêter et prendre « sans tarder » des mesures correctives en cas de non-conformité ou de risque sanitaire avéré.

Contrôles, rappels et décisions : un bilan chiffré

Pour répondre à ces obligations, la France a créé en 2020 le Service de Surveillance du Marché des Véhicules et des Moteurs (SSMVM), une petite équipe d’environ dix fonctionnaires chargée des questions d’émissions et de conformité technique. Selon les rapports d’activité du SSMVM, seuls 16 essais ont été finalisés en 2023 pour détecter des logiciels truqués, puis 20 en 2024. Le rapport 2024 indique que « à ce jour, des décisions imposant la mise en œuvre de mesures correctives voire restrictives à la suite d’essais de surveillance du marché ont été prises concernant 4 modèles de véhicules ». Ces chiffres restent très faibles au regard des millions de véhicules potentiellement concernés.

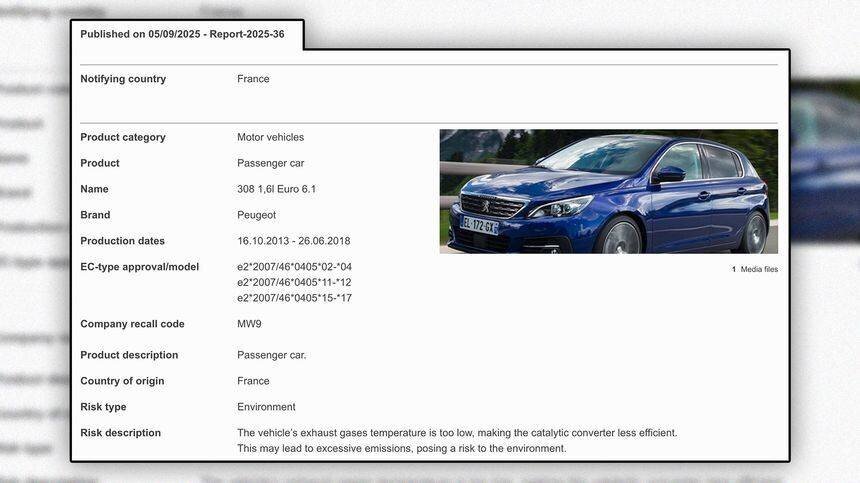

Cas emblématiques : Opel Meriva, Peugeot 308, Volvo V40

Parmi les décisions consultées par la cellule investigation de Radio France, celle du 15 février 2023 vise le modèle Opel Meriva. Dans un courrier daté du 12 avril 2023 adressé au président d’Opel, le directeur général de l’énergie et du climat, Laurent Michel, indique avoir détecté des émissions de NOx supérieures à la limite de 80 mg/km lors d’un test et que, sur 38 véhicules testés, 7 présentaient des teneurs en NOx supérieures à la limite réglementaire : « il apparaît que vous [Opel] ne pouviez ignorer l’existence de dépassements de la valeur limite sur ce modèle de véhicule, dès lors qu’une part significative de ceux-ci étaient non conformes dès leur sortie d’usine ». Le ministère a accordé un délai d’investigation supplémentaire ; le rappel a finalement été publié le 3 mai 2024, pour 3 659 véhicules.

Plus récemment, une seule autre décision a abouti : le 5 septembre 2025, le rappel de 12 800 véhicules Peugeot 308. Le constructeur explique avoir « constaté avec le temps, après un vieillissement de la ligne d’échappement, que la température d’échappement trop basse ne permettait pas de brûler les NOx. Nous demandons donc aux propriétaires de prendre contact avec leur concessionnaire agréé, pour que nos services puissent recalibrer le logiciel concerné ».

Une décision relative à la Volvo V40, datée du 2 mai 2023, avait identifié des émissions excessives de NOx, mais la procédure est restée sans suite : « Après avoir examiné les éléments fournis par le constructeur, il a été décidé de ne pas étendre les mesures correctives aux autres véhicules de la même famille », indique un document du SSMVM. Volvo affirme « avoir transmis toutes les informations demandées par l’autorité de contrôle ».

En définitive, deux procédures de rappel ont abouti cinq ans après la création du SSMVM, pour 16 459 véhicules rappelés, très loin des 2,7 millions de véhicules probablement encore en circulation.

Conséquences sanitaires et économiques

Un rapport du Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) attribue déjà plus de 16 000 décès prématurés en France, depuis 2009, aux émissions excessives des véhicules diesel. Si aucune mesure corrective n’est prise, 8 000 décès supplémentaires pourraient survenir d’ici 2040, ainsi qu’un nombre équivalent de cas d’asthme infantile. Les coûts économiques sont évalués à 45 milliards d’euros, liés aux soins, aux pertes de productivité et aux impacts environnementaux.

Manque de transparence et procédures en cours

Le ministère de la Transition écologique indique qu’une centaine de modèles ont été contrôlés et que plusieurs présentent des émissions excessives, ce qui a entraîné des échanges et des contestations des constructeurs qui « remettent en cause soit le test, soit la représentativité des véhicules testés ». Le SSMVM affirme désormais faire appel à un organisme tiers et évoque des « informations confidentielles tant que les enquêtes ne sont pas terminées ». Les ONG dénoncent toutefois le manque de transparence : « Nous travaillons avec les autorités de surveillance d’autres pays, notamment au Royaume-Uni. Mais en France, comme ailleurs, le public n’a pas facilement accès à des données telles que la nature des contrôles et les modèles de véhicules impliqués. Les décisions, lorsqu’elles existent, ne sont pas toujours suivies d’effet. En définitive, les véhicules concernés ne représentent qu’une goutte d’eau dans l’océan des véhicules suspects. »

Plusieurs procédures pénales sont en cours après des plaintes d’associations ; des réquisitions pour tromperie ont été prononcées par le parquet de Paris, mais aucun renvoi devant un tribunal n’a encore été prononcé. Pour Anne Lassman-Trappier, référente qualité de l’air chez FNE : « On ne peut pas se contenter d’attendre que la justice tranche pour agir. Il faut prendre les mesures nécessaires pour retirer les véhicules du marché et imposer aux constructeurs automobiles de les mettre en conformité à leurs frais. La France en a l’obligation. Pourtant, elle choisit délibérément de protéger l’industrie automobile. Mais ce choix a un coût. Il en va de nombreuses vies humaines. »