Table of Contents

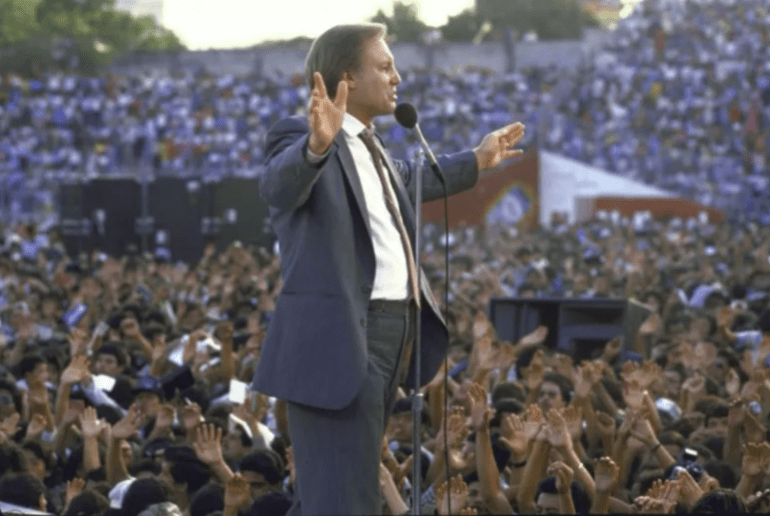

Au milieu des années 1980, Jimmy Swaggart était une figure omniprésente de la télévision religieuse américaine : des millions de fidèles, une influence internationale et une machine financière colossale. Son nom est devenu synonyme de télévangélisme, mêlant prédication, musique et mise en scène émotionnelle.

Sa trajectoire, depuis les campagnes de Louisiane jusqu’aux plateaux internationaux, puis sa chute publique, révèle autant la puissance des médias que la fragilité des institutions religieuses face aux scandales. Retour sur une carrière faite de contrastes et d’effets durables sur la culture médiatique et confessionnelle.

Ascension fulgurante et empire médiatique

Issu d’une famille modeste de Ferriday (Louisiane), Jimmy Swaggart est né en 1935. Sans formation théologique formelle, il s’est imposé par la parole, la musique et la capacité à transformer les Écritures en véritables performances dramatiques.

Dans les années 1970-1980, son émission « Jimmy Swaggart Telecast » s’étendait à plus de 140 pays et se déclinait en dizaines de langues. Sa réussite financière était colossale : on évoque des revenus atteignant des centaines de milliers de dollars par jour et des dizaines de millions par an.

- Présence télévisuelle massive et traductions internationales.

- Une structure professionnelle : studios, production, et le « Family Worship Center ».

- Une audience fidèle, nourrie d’un mélange de musique, de discours passionnés et d’exhortations morale.

À l’apogée de sa carrière, Swaggart dominait non seulement l’espace religieux mais participait aussi au remodelage des valeurs conservatrices aux États-Unis, à la fois en synergie et en rivalité avec des figures politiques de l’époque.

La chute publique et l’aveu télévisé

Moins de trois ans après avoir publiquement dénoncé la « péché sexuel », Swaggart est impliqué dans une affaire qui ébranle sa crédibilité. En octobre 1987, une photo le montre entrant dans un hôtel bon marché près de La Nouvelle-Orléans en compagnie d’une femme de petite vertu.

En février 1988, il se présente en direct devant plus de huit mille fidèles, à genoux, en larmes, et prononce un « aveu » qui suscite autant l’émotion que la controverse. Sa prestation télévisée devient l’un des moments les plus mémorables — et discutés — de l’histoire du petit écran religieux américain.

Pour une large part du public, ce geste incarne la faillibilité humaine ; pour d’autres, il représente l’hypocrisie et la trahison. Quoi qu’il en soit, l’événement marque une rupture profonde dans la relation entre Swaggart et une partie de ses fidèles.

Origines et méthodes : du prêche ambulant à l’empire

Swaggart commence comme prédicateur itinérant, parcourant les campagnes de Louisiane avec sa femme Frances et un exemplaire emprunté de l’Évangile. Son style, sans formation ecclésiastique académique, repose sur une voix puissante, un sens du théâtre et une capacité à émouvoir les foules.

Il exploite précocement la radio, puis la télévision, et transforme la prédication en produit médiatique. Son centre de culte servait à la fois d’église, de studio et de siège pour une organisation employant des milliers de personnes.

- Technique : intégration de la musique et de la mise en scène au sermon.

- Expansion : présence internationale et traduction des programmes.

- Financement : dons, ventes d’albums et formations bibliques payantes.

L’aveu analysé : pénitence, mise en scène et enjeux

Le fameux « aveu » de Swaggart a été interprété de multiples façons. Certains l’ont vu comme une leçon d’humilité — personne n’étant à l’abri du péché —, tandis que d’autres y ont décelé une opération visant à protéger les intérêts financiers et institutionnels de son mouvement.

Des observateurs et des écrits sur la « pénitence publique » ont souligné que sa confession manquait de précisions théologiques et judiciaires. Elle mêlait traditions confessionnelles chrétiennes et rhétorique moderne d’expression émotionnelle, sans permettre une véritable reddition de comptes.

- Effet émotionnel : mobilisation de la sympathie et des rituels collectifs (prière, glossolalie).

- Conséquences institutionnelles : retrait de son accréditation par sa dénomination.

- Résilience médiatique : maintien d’une audience malgré la perte de statut officiel.

La confrontation avec Ahmed Deedat

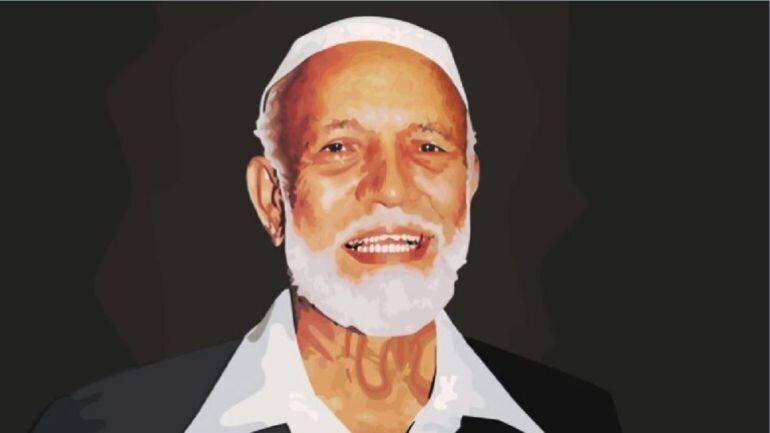

En 1986, deux ans avant l’aveu télévisé, Swaggart participe à une grande joute intellectuelle à l’université de Louisiane face à Ahmed Deedat, l’orateur sud-africain connu pour ses débats interreligieux.

Le duel portait sur la question « Le Nouveau Testament est-il la parole de Dieu ? ». Très vite, la discussion se transforme en affrontement de styles : la rhétorique érudite et percutante de Deedat met Swaggart en difficulté, mettant en lumière les limites d’une prédication fondée surtout sur la performance.

Cette confrontation a durablement marqué les esprits, notamment dans les milieux musulmans, où Deedat est devenu une figure emblématique. Rétrospectivement, certains ont vu dans la joute un prélude à la déstabilisation publique qui frappera Swaggart peu après.

Persistances, nouveaux scandales et long héritage

Swaggart fera l’objet d’une nouvelle révélation en 1991, impliquant à nouveau une femme de petite vertu. L’onde de choc est moindre qu’en 1987, mais elle confirme une trajectoire de récidive qui met en question la posture morale affichée.

Malgré tout, son organisation a survécu : la « Family Worship Center » reste active, portée par des membres de la famille et des relais internationaux. Les émissions continuent d’être diffusées, souvent sur des chaînes de moindre qualité mais avec une audience persistante.

- Transformation de l’image : du combat contre le « démon » à l’homme faillible qui a survécu.

- Transmission familiale : implication de son fils Donnie et de son petit-fils Gabriel.

- Influence culturelle : modèle d’une confession publique théâtralisée reprise par des figures politiques et médiatiques.

Jimmy Swaggart est décédé le 1er juillet 2025 à Baton Rouge, après une crise cardiaque, à l’âge de 90 ans. Sa mort a suscité des réactions contrastées : pour certains, un hommage à une vie consacrée à la prédication ; pour d’autres, la fin d’une ère marquée par des manipulations émotionnelles et des scandales.

Ce que révèle l’affaire Swaggart

L’histoire de Jimmy Swaggart met en lumière plusieurs dynamiques :

- La capacité des médias à créer et à maintenir des icônes religieuses.

- La porosité entre émotion, spectacle et foi dans certaines formes de religiosité médiatique.

- La difficulté des institutions religieuses à concilier responsabilité morale et intérêts financiers.

Au-delà de la personne, le cas Swaggart interroge la culture contemporaine de l’aveu public : comment le spectacle de la repentance peut-il servir autant à la restauration d’une image qu’à l’évitement d’une véritable reddition de comptes ?

Résumé des faits marquants

- Naissance en 1935 à Ferriday (Louisiane) ; ascension par la radio et la télévision.

- Années 1980 : rayonnement international, émissions diffusées dans plus de 140 pays.

- 1987–1988 : révélations et aveu télévisé à genoux, perte d’accréditation religieuse.

- 1991 : nouveau scandale impliquant une femme de petite vertu.

- Décès le 1er juillet 2025 à Baton Rouge à l’âge de 90 ans.

Fiche pratique

- Mots-clés principaux : Jimmy Swaggart, télévangélisme, confession publique.

- Thèmes abordés : médias et religion, scandales religieux, culture de l’aveu.

- Public visé : lecteurs francophones intéressés par l’actualité religieuse, médiatique et politique.