Table of Contents

Al-Walaja est l’une des plus anciennes villages palestiniens, situé à environ 8 kilomètres au sud‑ouest de Jérusalem et à 4 kilomètres au nord‑ouest de Bethléem. Avant la Nakba, ses terres dépassaient 17 000 dunums ; en 2025, il ne reste environ que 3 000 dunums aux habitants. Une partie de la population s’est installée quelques kilomètres au sud‑est de leur terre d’origine et a fondé ce que l’on appelle aujourd’hui « Al‑Walaja nouvelle ».

Le site

Le village d’Al‑Walaja s’étendait sur une colline élevée, à près de 750 mètres d’altitude, offrant un rôle stratégique et climatique important pour l’agriculture locale. Au XIXe siècle, la fertilité des sols et l’abondance d’eau en ont fait une sorte de panier alimentaire pour Jérusalem et sa région.

Le tracé du chemin de fer reliant Jérusalem au littoral traversait les terres du village, favorisant son développement urbain et la construction en pierre et ciment. L’étymologie locale explique que le nom « Al‑Walaja » vient de sa position encaissée entre les montagnes, faisant d’elle un passage naturel pour les voyageurs.

- Communes limitrophes : Sharafat et Malha à l’est, Ein Karem au nord, Sataf au nord‑ouest, Battir à l’ouest, Al‑Qabu au sud‑ouest et Al‑Khader au sud.

- Superficie avant 1948 : environ 17 000 dunums.

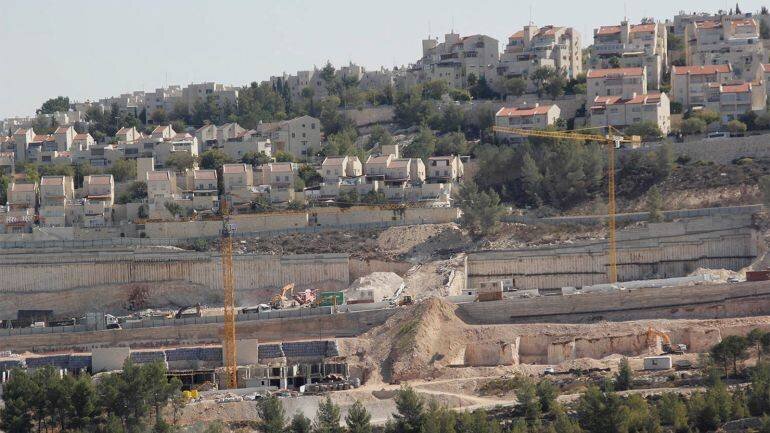

Les colonies entourant Al‑Walaja menacent les terres restantes du village.

Les habitants

Avant 1948, la population d’Al‑Walaja dépassait 1 900 personnes réparties dans environ 300 maisons, majoritairement musulmanes. L’économie reposait essentiellement sur l’agriculture : céréales et vergers occupaient plus de 8 000 dunums.

Al‑Walaja nouvelle, créée après la Nakba, compte environ 3 000 habitants selon le Bureau central des statistiques palestinien en 2025. La communauté est structurée autour de quatre grandes familles : Al‑A’araj, Al‑Hajjajla, Abed Rabbo et Al‑Wahadna.

- Infrastructure éducative limitée : deux écoles seulement, dont une fournie par l’UNRWA, insuffisantes pour la demande croissante.

- Conséquence : de nombreux élèves se rendent aux établissements de la ville de Bethléem pour poursuivre leur scolarité.

Patrimoine et ressources naturelles

Le bâti traditionnel d’Al‑Walaja mêlait pierre, brique et ciment, avec des ruelles étroites typiques du paysage rural palestinien ancien. Le village conserve des traces d’activités anciennes : terrasses agricoles, bains attribués à l’époque romaine et un petit théâtre de vie communautaire centré autour de la mosquée des Quarante.

Parmi les éléments remarquables encore présents autour d’Al‑Walaja figurent des sources, un tunnel d’irrigation ancien et un olivier millénaire.

- Ain al‑Haniya : l’une des environ 18 sources du village, longtemps essentielle aux agriculteurs et bergers. Depuis 2016, des autorités israéliennes ont consacré des fonds pour en faire un espace de loisirs sous administration israélienne, limitant l’accès des habitants.

- Le tunnel d’Ain al‑Jawza : un grand tunnel d’eau creusé dans le roc, parfois daté d’époques très anciennes, témoignant d’un système d’irrigation ancien.

- Un olivier ancien : estimé à près de 3 500 ans, il figure parmi les plus vieux oliviers de Palestine.

Le mur de séparation réduit l’accès des habitants à leurs terres et ressources naturelles.

Occupation et déplacements

La longue série d’événements politiques et militaires a profondément transformé Al‑Walaja et la vie de ses habitants. Les accords et les opérations militaires ont successivement réduit l’espace et les droits d’usage des terres du village.

- 21 octobre 1948 : attaque par des groupes sionistes ; l’intervention de soldats égyptiens non réguliers et de villageois repousse l’assaut à cette étape.

- Avril 1949 : l’accord de cessez‑le‑feu place la localité sous contrôle israélien ; environ 70 % des terres passent sous maîtrise israélienne et la colonie d’Amindav est créée en 1950.

- Après 1967 : extension du contrôle, création des colonies de Gilo (1971) et Har Gilo (1972), percée de routes de contournement, et construction d’un mur de séparation qui absorbe de vastes zones d’Al‑Walaja.

- Conséquence actuelle : le village ne dispose pratiquement que d’une unique sortie au nord, contrôlée par un point de contrôle militaire israélien qui restreint fortement la circulation.

- Accords d’Oslo (1995) : plus de 99 % des terres d’Al‑Walaja classées en zone C, sous contrôle israélien et soumises à des restrictions de construction strictes.

Le projet de la « Grande Jérusalem » et ses effets sur Al‑Walaja

Le projet dit de la « Grande Jérusalem » vise à élargir la ceinture de colonies autour de Jérusalem pour consolider des blocs d’implantation. Al‑Walaja, de par sa position, est considérée comme une pièce stratégique pour relier ces blocs et renforcer le contrôle israélien sur la zone.

Pour atteindre cet objectif, les autorités israéliennes ont mis en œuvre un ensemble de mesures touchant directement Al‑Walaja et ses habitants.

- Déplacement du point de contrôle d’Al‑Walaja : décidé fin 2017, le point de contrôle a été rapproché du village après la destruction d’une quinzaine de maisons entre 2020 et 2024, puis déplacé en 2025 à environ 2 km vers le sud‑est. Ce transfert a privé les villageois d’un accès direct à près de 1 200 dunums agricoles et a limité l’accès à Ain al‑Haniya.

- Démolitions et menaces : entre 1982 et 2014, près de 100 ordres de démolition ont été émis ; des dizaines d’autres structures ont été menacées entre 2018 et 2025. En 2024, environ 24 maisons ont été démolies, tandis que 40 structures ont été détruites entre 2016 et 2022.

- Blocages administratifs : les demandes de permis de construire sont systématiquement refusées, en l’absence d’un plan directeur reconnu pour le village. Une action collective déposée en 2016 par des familles menacées par 38 ordres de démolition a été rejetée par la justice israélienne et reportée à plusieurs reprises.

- Pressions internationales : en 2022, cinquante élus démocrates américains ont demandé au secrétaire d’État d’alors d’intervenir pour empêcher l’expulsion de 38 familles d’Al‑Walaja, soulignant l’impact de ces politiques sur la dignité et la paix.

- Expansion des colonies : en 2021, la commission israélienne d’urbanisme a approuvé la construction de 700 unités supplémentaires sur les terres d’Al‑Walaja, prolongeant ainsi une dynamique coloniale initiée dès les années 1950 (Amindav) et renforcée par Gilo et Har Gilo dans les années 1970.

Ces mesures s’inscrivent dans une logique de consolidation territoriale qui réduit les possibilités de vie normale pour les habitants d’Al‑Walaja et fragilise l’avenir des dernières terres qui leur restent.