Table of Contents

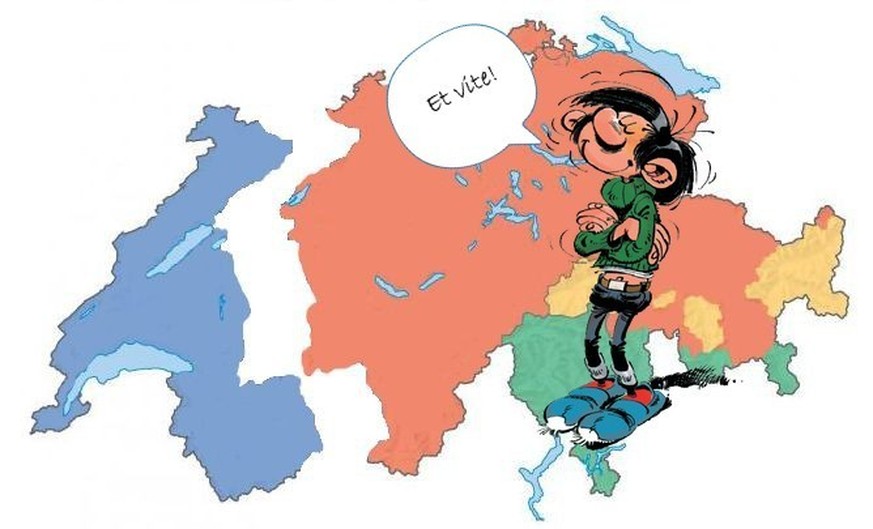

Dans plusieurs cantons de Suisse centrale et orientale, l’enseignement de l’anglais devance désormais celui du français dans les écoles. Cette évolution suscite une inquiétude croissante, notamment chez Daniel Huber, journaliste alémanique, qui met en garde contre la perte d’un capital linguistique précieux.

L’anglais prend la priorité sur le français dans les cantons alémaniques

Déjà en 1976, l’homme politique Alain Peyrefitte dénonçait dans son ouvrage Le Mal français la montée en puissance de l’anglais au détriment du français. Cette tendance se confirme aujourd’hui dans plusieurs cantons alémaniques, particulièrement à l’est de la Suisse, où l’anglais est introduit avant le français dans les écoles. Dans certains cas, comme à Appenzell Rhodes-Extérieures, le français est même complètement supprimé des programmes.

Introduire deux langues étrangères dès le primaire pose des défis. Pour certains élèves, notamment ceux éprouvant déjà des difficultés avec l’allemand, ce double apprentissage s’avère trop complexe. Le rapport Pisa 2022 révèle qu’environ un quart des jeunes Suisses n’atteint pas le niveau minimum en lecture, et ce dans leur langue maternelle. Une étude de 2019 sur le « français précoce » a également montré des résultats décevants, gardés confidentiels par les cantons concernés.

Cependant, les spécialistes s’accordent à dire que commencer tôt l’apprentissage d’une langue étrangère facilite son acquisition. Mais ce succès dépend fortement du niveau dans la langue maternelle, des méthodes pédagogiques employées et du matériel disponible.

Le recul progressif du français outre-Sarine

Au-delà de la question de l’enseignement précoce, c’est un phénomène plus profond qui inquiète : le déclin progressif de la langue et de la culture françaises dans les régions alémaniques. Dans les entreprises transrégionales, la communication se fait désormais majoritairement en anglais, devenue la langue commune.

Moins d’échos de la vie politique, sociale et culturelle francophone ne parviennent en Suisse alémanique. La connaissance des auteurs, artistes ou médias francophones est limitée, tandis que l’attention portée aux phénomènes culturels anglophones prédomine.

La fascination pour des événements superficiels, comme une indiscrétion d’influenceur new-yorkais, surpasse l’intérêt pour des enjeux majeurs liés à la présence française en Afrique de l’Ouest ou l’influence russe dans la région.

Ce recul s’inscrit dans le déclin global de la francophonie, contrastant avec une époque révolue où le français dominait au sein des cours princières européennes. Voltaire lui-même se vantait à Potsdam que « l’allemand, ce n’est que pour les soldats et les chevaux ».

Un capital linguistique menacé

Malgré la domination croissante de l’anglais, le voisinage avec la Romandie constitue un atout majeur pour la Suisse alémanique, offrant un accès privilégié à un vaste espace linguistique et culturel. Plus de 320 millions de personnes parlent le français à travers plus de 50 pays, contrairement à des voisins comme l’Allemagne, l’Italie ou la Pologne, qui restent majoritairement mono-lingues.

Ce capital est cependant menacé. Le français est perçu comme difficile et peu « cool ». Le subjonctif, en particulier, a marqué plusieurs générations d’élèves, contribuant à cette réticence. Il est vrai que du côté romand, apprendre l’allemand est également un défi, notamment à cause de la complexité des déclinaisons et du dialecte suisse allemand.

La minorité romande dans la Suisse plurilingue suggère qu’il est préférable de respecter leur posture, d’autant plus que la région alémanique domine économiquement et politiquement. Si les Romands abandonnaient cet avantage linguistique, il n’y aurait aucune nécessité pour les alémaniques de suivre leur exemple.