Table of Contents

La question de l’identité humaine a traversé les âges, depuis les réflexions du philosophe grec Diogène de Sinope, qui déclarait : « Je cherche un homme », jusqu’à nos jours. Qu’est-ce qui nous distingue des chimpanzés, gorilles et bonobos, tout en nous reliant à nos ancêtres lointains comme les Australopithèques ou les Néandertaliens ?

Classification des espèces humaines

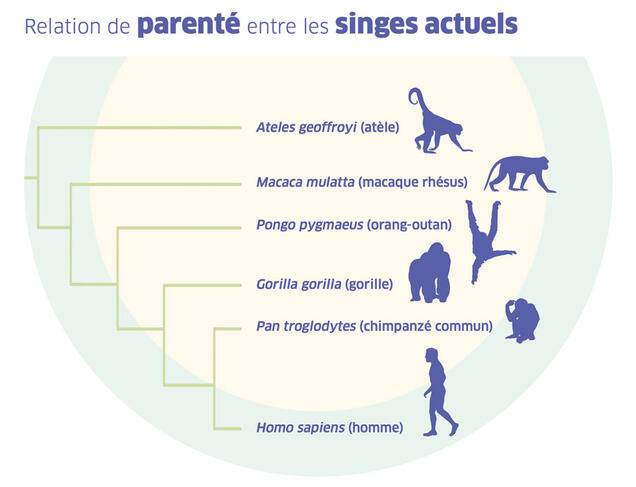

Dans le système de classification actuel, toutes les espèces humaines appartiennent à la tribu des *Hominini* (ou « hominines » en français), contrairement aux *Panini*, qui incluent les chimpanzés. Cela signifie que nous partageons des ancêtres communs, des lointains parents qui n’étaient ni des humains modernes ni des chimpanzés actuels, mais une seule et même espèce archaïque souche.

La scission des Homininae

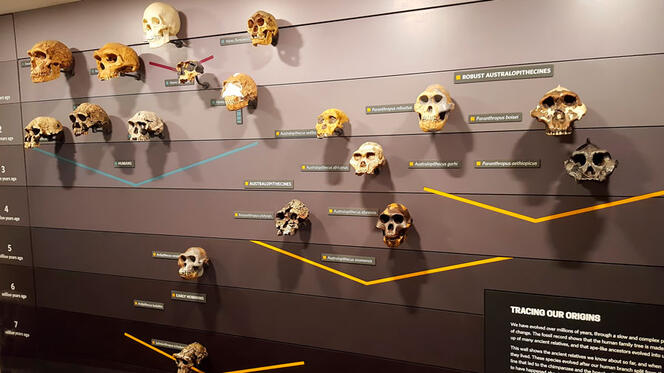

Au fil de l’évolution, la population appelée *Homininae* s’est scindée il y a 5 à 10 millions d’années, donnant naissance aux tribus hominines et panines. Mathilde Lequin, philosophe spécialiste de l’épistémologie de la paléoanthropologie, souligne qu’il n’y a pas de consensus sur la période exacte de divergence. Les datations moléculaires et paléontologiques ne sont pas toujours en accord.

La bipédie et ses implications

Concernant la bipédie, il est important de noter que le dernier ancêtre commun des humains et des chimpanzés aurait vécu il y a environ 5 millions d’années, selon des calculs basés sur les différences génétiques. Cependant, des fossiles plus anciens, tels que ceux d’Orrorin et de Toumaï, apportent des éléments de réponse. Âgés de 6 et 7 millions d’années, ces fossiles posent la question de leur classification : sont-ils des chimpanzés, des humains ou des ancêtres communs ? Ils sont aujourd’hui considérés comme des *Hominini*, des représentants anciens de l’humanité.

L’apport de la biologie moléculaire

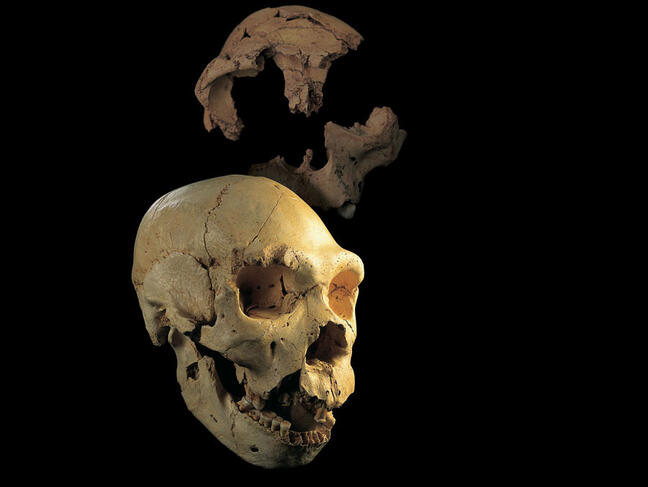

Lorsque l’archéologie et l’anthropologie ne peuvent fournir de réponses claires, la biologie moléculaire et la paléogénétique peuvent offrir des éclairages. Les avancées récentes en techniques de séquençage de l’ADN permettent d’analyser même de minuscules morceaux d’os. Cette méthode a été illustrée par la découverte de Denisova.

La diversité génétique des espèces humaines

Les études de protéines fossiles, bien que fournissant moins d’informations que l’ADN, se conservent plus longtemps et ouvrent de nouvelles perspectives sur les comportements et les déplacements des populations. Il est à noter que toutes les espèces humaines ont des profils génétiques similaires, entraînant des mélanges et hybridations qui laissent des traces dans notre histoire évolutive.

Les méthodes de classification en évolution

La tension entre la classification des espèces et l’évolution est ancienne. Philippe Huneman, philosophe de la biologie, rappelle que la paléoanthropologie a longtemps véhiculé une image simpliste de l’évolution, se traduisant par une vision linéaire des espèces. Aujourd’hui, la cladistique, qui regroupe les populations selon leur proximité avec un ancêtre commun, est la méthode de classification principale.

Le concept d’espèce et l’évolution

La définition du concept d’espèce demeure un défi, en particulier dans le contexte dynamique de l’évolution. Le comte de Buffon a établi que deux individus appartiennent à la même espèce s’ils peuvent produire une descendance viable. Bien que ce principe semble intuitif, il ne s’applique pas toujours à toutes les formes de vie, notamment aux bactéries. La classification des espèces humaines, qui se sont mélangées, soulève également des questions sur leur distinction.