Table of Contents

La mosquée Sheikh Riyhan, un petit mais remarquable édifice ottoman, se dresse dans la vieille ville de Jérusalem, à proximité immédiate de l’esplanade sacrée. Ce lieu de culte, riche d’une histoire religieuse et architecturale, a connu plusieurs phases d’abandon puis de restauration qui témoignent de l’attachement des habitants du quartier à leur patrimoine.

Emplacement

La mosquée Sheikh Riyhan, également appelée mosquée des Hanbalites, se situe dans la hara Saadiyya, au nord-ouest de l’enceinte de l’esplanade Al-Aqsa.

Ses limites et repères environnants :

- À l’est : la porte dite de Ghawanima.

- À l’est immédiat : la zaouia de Cheikh Ali Al-Khalouti, occupée par la famille Alawi.

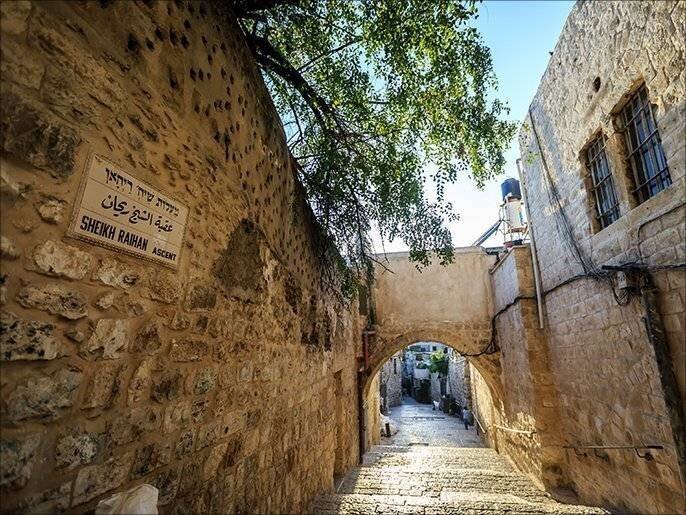

- À l’ouest : la pente connue sous le nom d’aqda Cheikh Riyhan, d’où la mosquée tire son nom.

- Au nord : la demeure de la famille Tughan Bey.

La mosquée est implantée au sommet d’une petite pente historique appelée « aqba », qui conserve encore un caractère architectural ancien.

Histoire et restauration

La mosquée est traditionnellement rattachée à la figure d’Abu Riyhan Al-Asadi, compagnon du Prophète, censé s’être installé à Jérusalem après la conquête de 638. Toutefois, cette attribution ancienne est jugée incertaine par les historiens.

Il est probable que le nom actuel provienne d’un cheikh local, Riyhan Al-Saadi, érudit du quartier qui fut enterré sur place. La construction de l’édifice remonte à l’époque ottomane, sous le règne du sultan Ahmed Ier, vers 1611.

Chronologie des principales étapes :

- Période ottomane (1611) : établissement de la mosquée sur un ancien lieu d’inhumation.

- Fin de l’Empire ottoman : dégradation et accumulation de déchets autour du bâtiment.

- Restauration partielle par des bienfaiteurs locaux, réouverture du mihrab et reprise des prières.

- 1982 : création d’un comité de la hara Saadiyya pour restaurer et agrandir le mihrab.

- 1991 : achèvement des travaux par la Direction des waqfs (biens religieux) de Jérusalem.

Dans les registres de la cour religieuse de Jérusalem, la mosquée dépend des affaires de la zaouia Cheikh Al-Khalouti pour son entretien et ses fonctions. Plusieurs familles locales, telles que Al-Ghadya et Al-Sahib, se sont succédé dans la charge de sa restauration.

Description architecturale et usage

La mosquée Sheikh Riyhan présente un plan simple : une salle voûtée coiffée d’une voûte en berceau, surélevée d’environ trois mètres par rapport au sol extérieur.

Caractéristiques principales :

- Façade ornée d’une pierre cintrée reposant sur deux colonnes opposées, typique de la fin de l’architecture ottomane à Jérusalem.

- Un arc convexe surmonte l’entrée, rappelant les arcs ondulés employés à l’époque ayyoubide dans la ville.

- Au centre de la façade, la première sourate des Mu’minun est gravée : « قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ… » ; le nom de la mosquée est inscrit sous ces versets.

À l’intérieur :

- Un mihrab côté sud, long d’environ deux mètres et large de 75 cm, surmonté de deux lampes.

- Une crypte voûtée accessible par un escalier au nord-ouest, témoin de l’origine funéraire du lieu; cette crypte fut fermée en 1927.

- Autrefois, un tombeau occupait le centre de la salle ; il fut déplacé dans un angle pour ne pas gêner les fidèles.

La mosquée servait aussi de zaouia sur la méthode khalwatiyya, accueillant des cercles de dhikr certains jours de la semaine et lors de la Nuit du Destin.

Importance locale

La mosquée Sheikh Riyhan, malgré sa taille modeste, demeure un repère spirituel et historique pour les habitants de la hara Saadiyya.

Son maintien et ses restaurations successives illustrent :

- La continuité des pratiques religieuses dans le tissu urbain ancien de Jérusalem.

- Le rôle des familles et des institutions locales dans la préservation du patrimoine religieux.

- L’interaction entre héritage ottoman et traditions locales dans l’architecture sacrée.