Table of Contents

Pourquoi les grandes puissances fabriquent-elles des famines meurtrières ? Depuis le siège de Paris en 1870 jusqu’aux crises contemporaines, l’histoire montre que la faim ne résulte pas toujours d’un simple aléa naturel. Souvent, la famine est l’aboutissement de décisions politiques, militaires et économiques délibérées qui transforment la rareté en outil de domination et d’exclusion.

Un siècle et demi de famines politiques

Le siège de Paris en 1870, qualifié par Victor Hugo d' »année atroce », illustre tôt cette réalité : les forces ennemies ont coupé les lignes d’approvisionnement, contraignant les Parisiens à consommer des viandes d’animaux domestiques et provoquant des milliers de morts par famine.

Sur près de cent cinquante ans, les chercheurs estiment que les famines de grande ampleur ont tué plus de 140 millions de personnes, résultat d’un mélange de défaillances systémiques, de conflits et de politiques délibérées. Entre 1870 et le milieu du XXe siècle, le monde a connu en moyenne une nouvelle crise de famine tous les deux ans ; ce rythme a ralenti après 1950 mais les famines persistent, parfois plus fréquentes.

Même si la mortalité liée à la famine a diminué depuis les années 1970 — environ 9 millions de morts recensés jusqu’en 2022 — la répétition de ces crises dans un monde aux capacités agricoles accrues soulève la question des responsabilités politiques derrière la faim.

Quand la famine devient technique et politique

Des historiens et spécialistes contemporains montrent que la famine cesse d’être seulement un effet des aléas climatiques pour devenir un instrument politique. Cette « ingénierie de la famine » vise parfois à briser des résistances, nettoyer des territoires ou punir des populations.

Le concept a été analysé historiquement par des penseurs comme Taqī al-Dīn al-Maqrīzī, qui, dès le XIVe–XVe siècle, imputait la gravité des famines au mauvais gouvernement et à la corruption, et plus récemment par des chercheurs contemporains qui décrivent comment des États ou des élites convertissent la faim en arme.

Alex de Waal, directeur exécutif de la World Peace Foundation, a étudié ces mécanismes dans son ouvrage sur les famines collectives. Il affirme que, souvent, la famine moderne est entièrement humaine : conséquence d’options politiques et militaires, pas seulement d’un manque de nourriture.

Exemples historiques : Holodomor et l’industrialisation de la faim

La famine en Ukraine (1932–1933), dite Holodomor, est un exemple frappant. Sous Joseph Staline, les réquisitions de grains, la création d’unités chargées de confisquer toute nourriture et les politiques visant à briser les paysans considérés comme « koulaks » ont entraîné des millions de morts.

Les chercheurs classent cette famine selon différentes catégories de responsabilité :

- politiques économiques coercitives qui ont poussé les populations vers la pénurie ;

- puis, face à la résistance, la transformation de ces politiques en instrument d’extermination ciblée.

Pour de nombreux spécialistes, le Holodomor illustre la façon dont un État totalitaire peut utiliser le manque de nourriture comme méthode d’anéantissement.

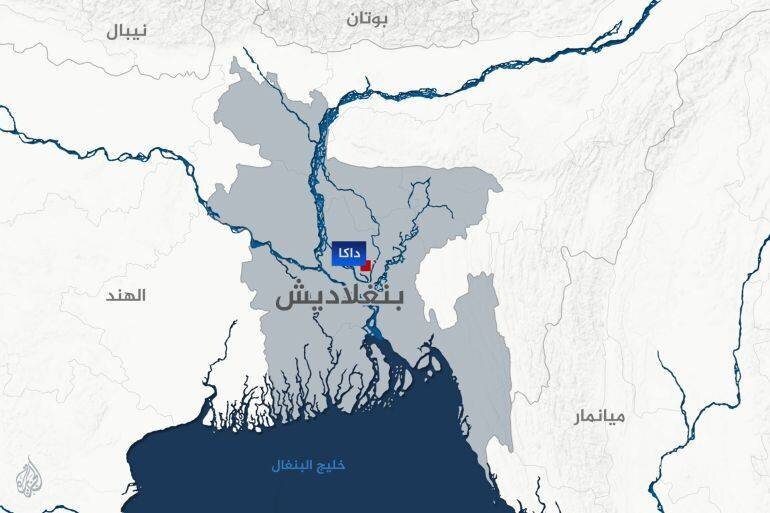

Le cas de Gaza : siège et rationnement

Les pratiques de siège et de contrôle des approvisionnements peuvent aussi se voir dans des contextes contemporains. Dès 2007, des politiques visant à limiter les apports alimentaires dans la bande de Gaza ont été décrites par certains observateurs comme une « diète » planifiée.

Avec la guerre d’octobre 2023, la situation s’est aggravée : la réduction drastique des flux humanitaires, la destruction des infrastructures et l’effondrement des systèmes sanitaires ont accru le risque d’une famine à large échelle. Alex de Waal a critiqué ces politiques en affirmant qu’une autorité « ne peut affamer un peuple entier par accident ».

Théories fondatrices : Maqrīzī et Amartya Sen

Taqī al-Dīn al-Maqrīzī a été l’un des premiers à pointer le rôle des politiques publiques dans l’aggravation des famines. Il soutenait que la corruption et l’échec administratif transforment des aléas en catastrophes humanitaires.

Ce diagnostic a été repris et enrichi au XXe siècle par l’économiste Amartya Sen. Observateur des famines du Bengale en 1943, Sen a insisté sur le fait que la famine résulte surtout d’un échec d’accès à la nourriture, plutôt que d’une simple pénurie globale.

Sa théorie des « entitlements » montre que la faim affecte en priorité les plus pauvres, incapables d’accéder aux ressources alimentaires disponibles en temps de crise.

La famine du Bengale (1943) : la logique coloniale

La famine du Bengale est un exemple où politiques économiques et impérialisme ont joué un rôle central. Alors que la population mourait de faim, les administrations britanniques et les intérêts commerciaux ont favorisé l’exportation de denrées et la production de cultures commerciales, au détriment de l’autosuffisance alimentaire.

La combinaison de l’invasion japonaise en Birmanie — qui coupa des importations — et des décisions de Londres d’autoriser l’exportation de riz local ont déstabilisé l’approvisionnement. Résultat : des millions de personnes ont péri.

Des chercheurs ont montré que des choix économiques dirigés vers l’exportation et la rente coloniale ont transformé une région productive en zone de famine.

Démocratie, corruption et famines

Amartya Sen a soutenu que la démocratie, par la liberté de la presse et la responsabilité des gouvernements, réduit le risque de famines. Les crises deviennent visibles et la pression publique oblige l’action.

Toutefois, Alex de Waal nuance ce constat : la démocratie n’est pas une protection automatique. Des régimes « défectueux » peuvent manipuler la distribution des secours, privilégier des alliés politiques et laisser mourir les plus vulnérables.

Un exemple est la famine au Bangladesh en 1974, où des inondations, un effondrement des réserves en devises et des blocages politiques ont conduit à l’effondrement du système de distribution alimentaire et à une forte mortalité malgré l’existence d’institutions démocratiques.

Qui mérite de vivre ? Les calculs politiques derrière l’aide

Un des dilemmes récurrents est la question du mérite : qui doit recevoir l’aide en cas de crise ? Les débats sur la fourniture d’aide à des régimes répressifs (par exemple la Corée du Nord en 1997) montrent la tension entre logique humanitaire et intérêts politiques.

Des acteurs politiques ont parfois conditionné l’aide à des objectifs stratégiques, et certains courants idéologiques « anti-humanitaires » considèrent que certains groupes méritent moins la protection, justifiant ainsi le refus ou la restriction de secours.

Ce triage moral et politique alimente les famines politiques : l’aide devient un levier de pression plutôt qu’une réponse neutre à la détresse.

Mécanismes et typologie des crimes de famine

Les experts en droit et en politique ont tenté de classifier les famines selon le degré de responsabilité :

- erreurs et politiques négligentes qui aggravent une crise ;

- mesures intentionnelles visant à provoquer la faim comme forme de punition ou d’éradication.

Ces cadres sont essentiels pour qualifier juridiquement les actes et envisager des réponses : reconnaissance, responsabilité pénale et réparations.

Fin des atrocités : pourquoi la famine résiste

Contrairement aux massacres qui cessent souvent avec la défaite militaire d’un régime, la fin d’une famine exige non seulement l’arrêt des hostilités mais aussi l’acheminement soutenu d’aide humanitaire, la reconstruction des systèmes alimentaires et des choix politiques qui priorisent la vie humaine.

Des recherches montrent que les famines prennent fin dans des contextes variés : défaite militaire du régime, changements politiques internes ou pressions internationales. Cependant, la lenteur et la politisation de l’aide prolongent souvent la souffrance bien après la fin des combats.

Pour prévenir et arrêter les famines politiques, la réponse doit être à la fois immédiate (aide alimentaire, soins) et structurelle (réformes politiques, responsabilité des acteurs qui manipulent la faim).

Ce que montre l’histoire

L’histoire des famines révèle trois leçons essentielles :

- la faim est fréquemment créée ou exacerbée par des choix humains ;

- les plus vulnérables paient toujours le prix fort ;

- mettre fin aux famines exige des interventions politiques courageuses et continues, pas seulement des gestes ponctuels.

Comprendre ces mécanismes est indispensable pour reconnaître les famines politiques et pour bâtir des réponses qui préservent la vie et la dignité des populations.

Pour aller plus loin

Lectures et ressources cités dans l’enquête :

- Alex de Waal, travaux sur les famines collectives et l’article critique sur la situation de Gaza;

- Amartya Sen, théorie des entitlements et analyses sur la famine du Bengale;

- Études historiques sur le Holodomor et sur les politiques coloniales britanniques en Inde.

Pour approfondir, consultez les analyses historiques et contemporaines détaillées sur le site d’Al Jazeera et dans les ouvrages spécialisés.