Table of Contents

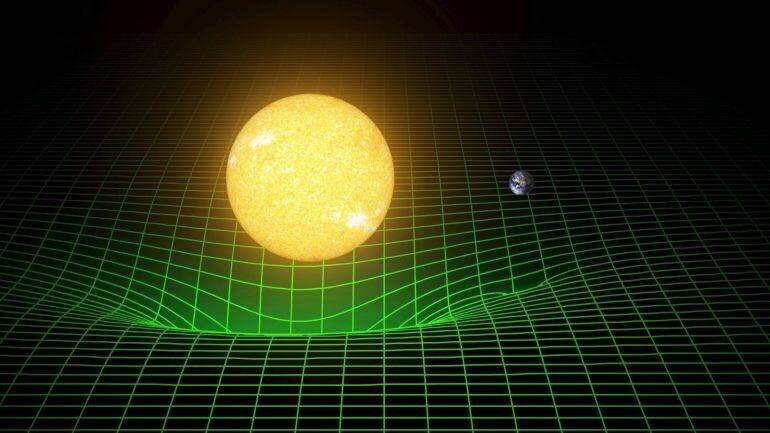

Au cœur de notre compréhension du cosmos se trouve un concept complexe et peu intuitif : le temps-espace.

Conçu par Albert Einstein il y a plus d’un siècle, ce tissu quadridimensionnel unit le temps et l’espace en une même structure géométrique.

Pour l’humain, qui perçoit le monde en trois dimensions, imaginer ce continuum relève souvent des mathématiques et de la métaphore.

Une hypothèse audacieuse

Le physicien canadien Darrell Janzen, de l’université de la Saskatchewan, propose une lecture radicale : le temps-espace n’existerait pas en tant qu’entité matérielle.

Spécialisé à la fois en cosmologie et en philosophie, il soutient que considérer le temps-espace comme un « tissu » réel relève d’un malentendu majeur.

Janzen compare le rôle du temps-espace à celui d’une carte :

- les lignes de latitude et de longitude relient des lieux sur une carte sans exister physiquement à la surface de la Terre,

- le temps-espace fournirait un cadre conceptuel et mathématique reliant des événements, sans pour autant être une substance qui « contient » l’univers.

Ainsi, au lieu d’un « théâtre » matériel où se dérouleraient les phénomènes, le temps-espace serait un outil descriptif qui organise les relations entre événements.

Ce qui existe versus ce qui arrive

Janzen distingue soigneusement deux catégories : l’existence matérielle et l’événement.

Les objets matériels — planètes, montagnes, êtres vivants — « existent » parce qu’ils persistent dans le temps et occupent un espace.

En revanche, les événements sont transitoires : ils surviennent, durent un instant puis cessent.

Selon cette perspective, le temps-espace serait une synthèse abstraite d’événements plutôt qu’une entité qui existerait indépendamment.

- Objets matériels : continuité et présence dans l’espace-temps.

- Événements : occurrences limitées, qui forment la trame du récit cosmique.

Voir le temps-espace comme une « carte » modifie profondément la manière dont on conçoit l’univers : il n’est plus un contenant, mais un réseau relationnel en mouvement.

Philosophie de la physique : présentisme, éternelisme et position intermédiaire

Dans la philosophie du temps, deux grandes écoles se disputent l’interprétation du réel.

Le présentisme affirme que seul le présent est réellement existant, tandis que l’éternelisme considère passé, présent et futur comme également réels.

Janzen ne nie pas l’existence du temps ni celle des phénomènes ; il remet en cause l’idée que le temps-espace soit une substance autonome.

Il critique l’abstraction consistant à traiter le temps-espace comme une « chose » matérielle, tout en refusant l’idée extrême d’un univers réduit à des instants complètement disjoints.

- Présentisme : le présent est la seule réalité.

- Éternelisme : passé, présent et futur coexistent objectivement.

- Position de Janzen : priorité aux événements et aux relations ; le temps-espace est un cadre conceptuel, pas une entité physique indépendante.

Cette approche invite à repenser la continuité et la causalité : plutôt que des points fixes sur une ligne, chaque instant serait une « étincelle » unique dans un flux d’occurrences interconnectées.

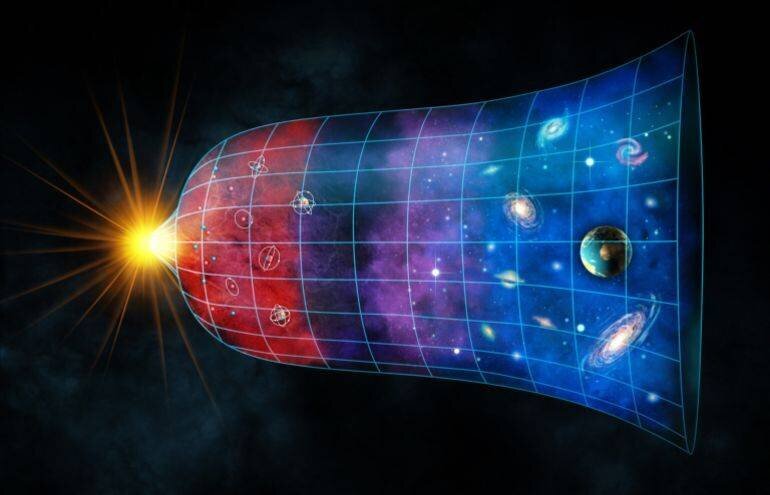

Implications pour notre vision de l’univers

Si le temps-espace n’est pas une réalité matérielle, les modèles cosmologiques et les interprétations philosophiques du temps pourraient être revus.

L’univers cesserait d’apparaître comme un contenant stable pour devenir une constellation d’événements en interaction.

Une telle perspective ne dévalue pas les travaux d’Einstein ; elle propose plutôt un cadre complémentaire pour penser le cosmos.

En privilégiant les événements et leurs relations, on ouvre des voies nouvelles pour relier la physique théorique à des questions philosophiques fondamentales.

- Repenser la façon dont on modélise l’espace et le temps en cosmologie.

- Relier plus étroitement mathématiques, observations et interprétations conceptuelles.

- Explorer des approches alternatives qui donnent la primauté aux processus plutôt qu’aux contenants.