Table of Contents

Du costume de bain du XIXe siècle au burkini, en passant par le bikini, présenté pour la première fois le 5 juillet 1946 à Paris : plongeons dans l’histoire de ce bout de tissu, symbole de l’émancipation des femmes. La mode, loin d’être futile, témoigne de la lutte des femmes pour libérer leurs corps des regards et des diktats masculins. Le maillot de bain, qui a évolué vers un (joli) bout de lycra, en est un bon exemple.

Du costume de bain au maillot une pièce

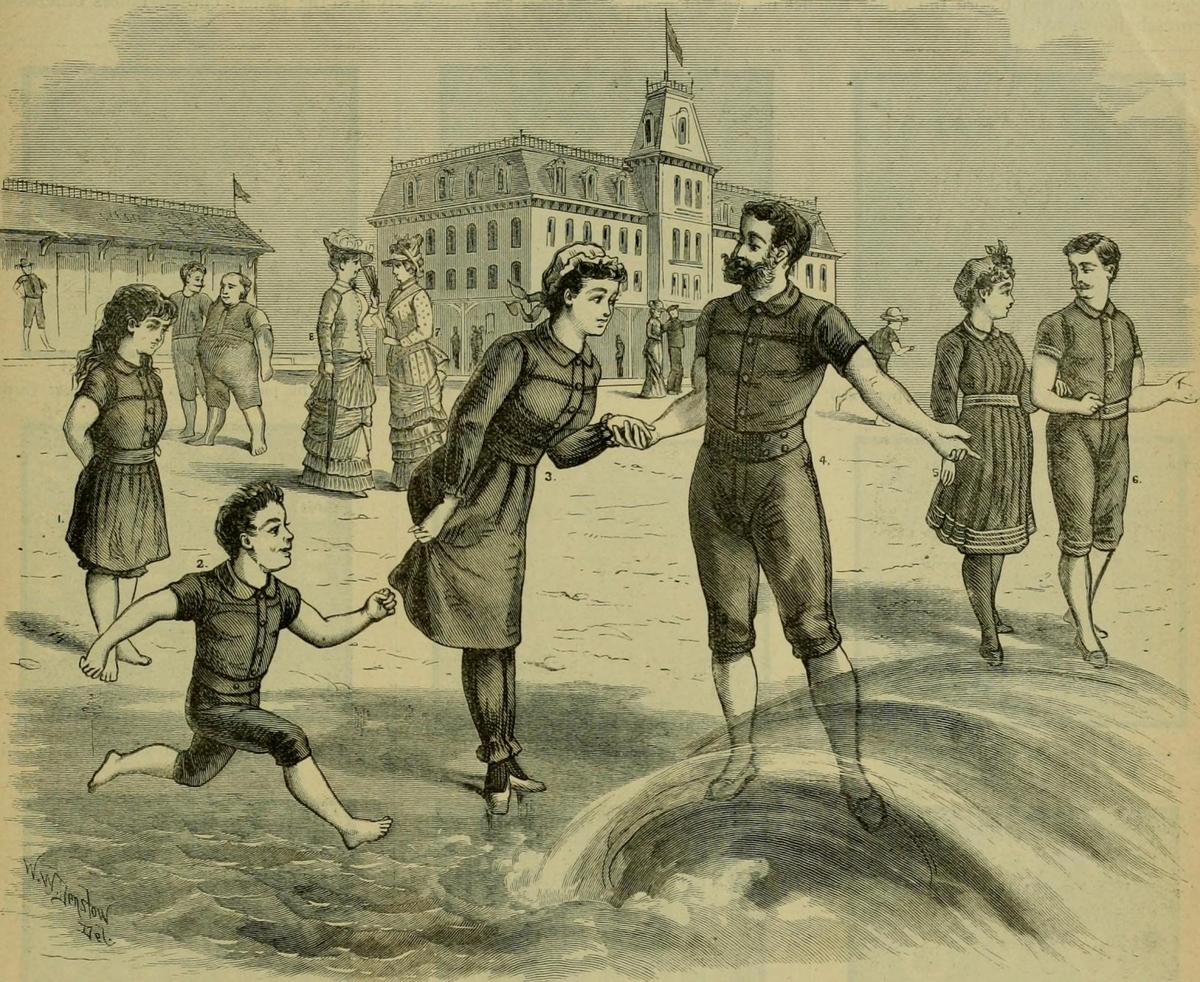

Le maillot de bain apparaît aux alentours de 1850, lorsque l’aristocratie française découvre les bains de mer et envahit les plages normandes, ainsi que celles de Royan et de Biarritz. À l’époque victorienne, dans la haute société, la pudeur impose de couvrir le corps féminin au maximum. Seules les prostituées ou les paysannes peuvent montrer leur peau. Pour ces dernières, le travail aux champs compromet la blancheur de leur décolleté et de leurs bras, exposés au soleil. À cette époque, le bronzage est perçu comme un signe d’appartenance aux classes laborieuses.

Six pièces au minimum

Les femmes bien nées doivent se baigner en costume de bain complet, un vêtement lourd et encombrant. Le burkini, constitué de trois pièces, peut se rhabiller : le costume de bain au XIXe siècle se compose d’au moins six pièces : un pantalon bouffant jusqu’aux genoux, une chemise large à manches courtes, une ceinture, un bonnet, des bas et des chaussures. Peu importe l’hygiène et le confort des nageuses, l’objectif est de dissimuler leurs corps.

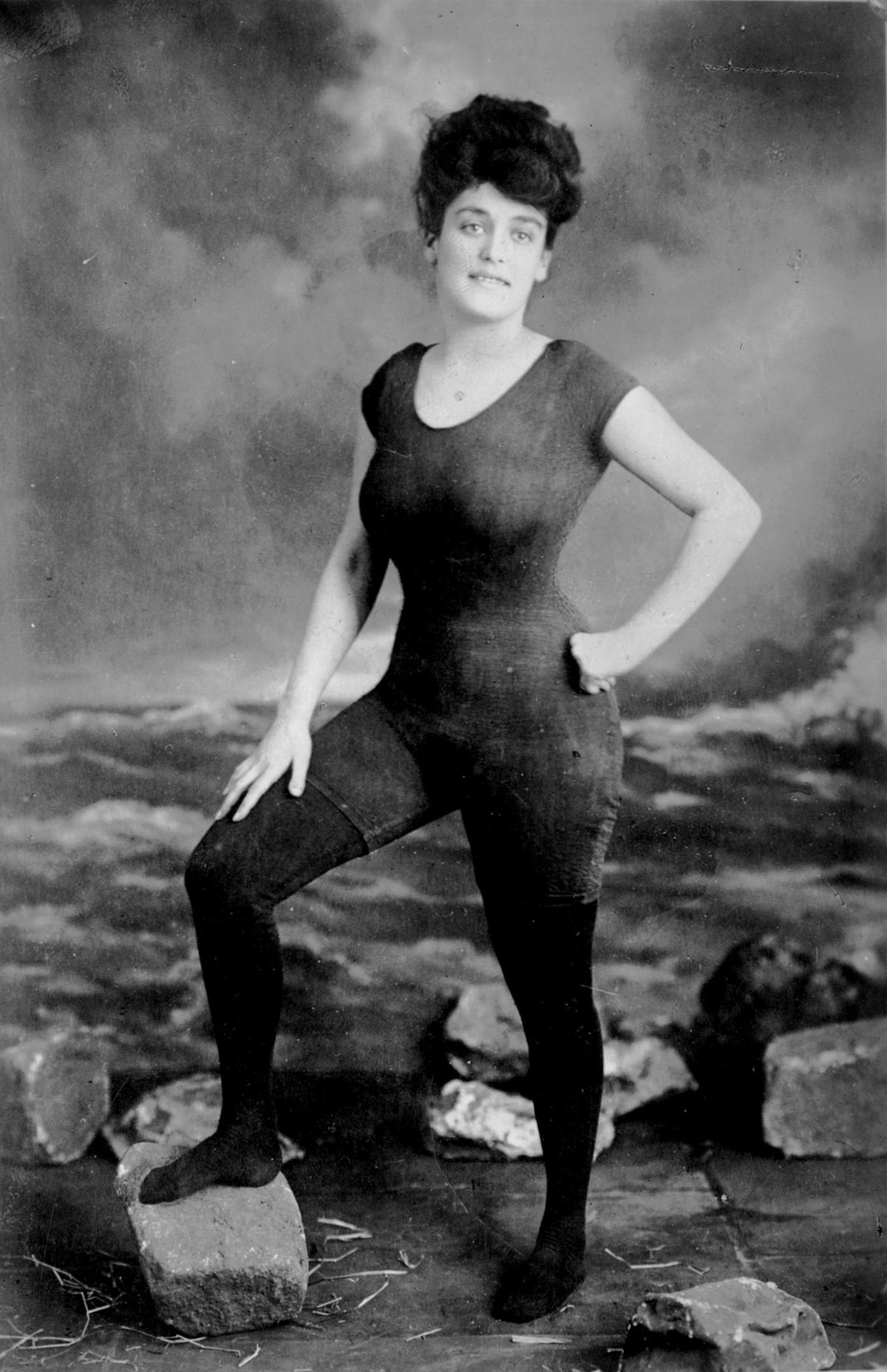

Avec la révolution industrielle, la bourgeoisie accède aux plages, et le maillot de bain s’allège en se démocratisant. En 1905, Annette Kellerman, nageuse australienne et star du cinéma muet, s’exhibe à Boston dans un maillot une pièce épousant ses courbes, ce qui provoque un scandale. Elle est exclue de la plage et poursuivie en justice pour « indécence ». Cette « outrage aux bonnes mœurs » marque un premier pas vers la liberté et le maillot une pièce se popularise.

En 1920, l’invention par Carl Jantzen d’une maille élastique accélère l’évolution du maillot de bain féminin, qui devient plus ajusté. La police des mœurs surveille alors les plages pour s’assurer que les costumes de bain ne sont pas trop courts (pas plus de 5 cm au-dessus du genou), sous peine d’expulsion et d’amende.

La bataille du bikini, révélateur de luttes féministes

Le bikini puis le monokini deviennent les emblèmes de la conquête des droits des femmes sur leurs corps. Dès les années 1930, des stars hollywoodiennes comme Jayne Mansfield, Rita Hayworth, et Lana Turner commencent à apparaître dans des maillots de bain de plus en plus révélateurs.

Le bikini existait déjà dans l’Antiquité

Nommé d’après l’atoll de Bikini où a eu lieu un essai atomique en 1946, le célèbre deux-pièces, né en France après la Seconde Guerre mondiale, suscite des débats intenses. Dans l’Antiquité, les femmes grecques et romaines pratiquaient déjà des sports en deux-pièces, comme le montrent les mosaïques anciennes.

En 1946, le deux-pièces de Louis Réard est si provocateur que les mannequins refusent de le porter. C’est finalement Micheline Bernardini, une jeune danseuse, qui accepte de le présenter à la piscine Molitor, à Paris. « Le plus petit maillot du monde », qui découvre le nombril, est commercialisé dans un cube en fer de 6 cm de côté, avec le slogan « Le bikini, la première bombe anatomique ».

La bataille du bikini fait rage jusque dans les années 1970

Lorsque Brigitte Bardot exhibe le bikini à Cannes en 1953, elle fait scandale. Cet article de mode, interdit sur plusieurs plages, ne se popularise réellement qu’à partir des années 1960, grâce à une nouvelle génération de stars.

Il faudra attendre Mai-68 et les années 70 pour que le bikini devienne un symbole d’émancipation, porté par toutes les femmes, indépendamment de leur âge, condition sociale ou morphologie. Au fil des ans, il perd même son haut, devenant monokini, avant de faire un retour en force dans les années 2010.

Le burkini remet le maillot de bain féminin au cœur du débat politique et social

À 70 ans, le bikini, devenu basique, a perdu son parfum de scandale. Cependant, la polémique du burkini, durant l’été 2016, le remet au cœur du débat politique. Le burkini, qui couvre le corps des femmes musulmanes par pudeur, soulève des questions sur les droits des femmes à disposer de leurs corps.

N’est-il pas absurde de forcer la femme à se déshabiller, de la même manière qu’on la forçait à s’habiller il y a deux siècles ?

La lutte contre l’intégrisme religieux ne doit pas se faire au détriment des droits des femmes, soulignant ainsi les paradoxes des lois sur la tenue vestimentaire.

Qui a créé le burkini ?

Le terme « burkini » a été déposé en 2006 par Aheeda Zanetti, une styliste australienne d’origine libanaise, qui souhaite permettre aux femmes musulmanes de conjuguer sport et tenues modestes. Composé d’un pantalon, d’une tunique, et d’un bonnet, le burkini laisse le visage découvert, tout en offrant une alternative au bikini traditionnel.