Le 12 juillet marque désormais une étape importante dans la mémoire collective française avec l’instauration d’une journée nationale de commémoration pour la réhabilitation d’Alfred Dreyfus. Cette décision, annoncée par le président Emmanuel Macron, vise à honorer la justice rendue à cet officier juif injustement accusé de trahison à la fin du XIXe siècle, un symbole puissant de lutte contre l’antisémitisme et les erreurs judiciaires.

La première cérémonie officielle aura lieu en 2026, à l’occasion du 120e anniversaire de la reconnaissance par la Cour de cassation de l’innocence d’Alfred Dreyfus. Le chef de l’État a souligné que cette commémoration réaffirmerait les valeurs de Liberté, Égalité et Fraternité, en rappelant la nécessité de rester vigilant face à la résurgence des discours haineux et antisémites. Selon lui, « nous savons qu’il faut toujours faire preuve de vigilance et persévérance contre ces vieux démons antisémites engendrés par la haine. Et aujourd’hui plus que jamais. »

Un épisode historique marquant

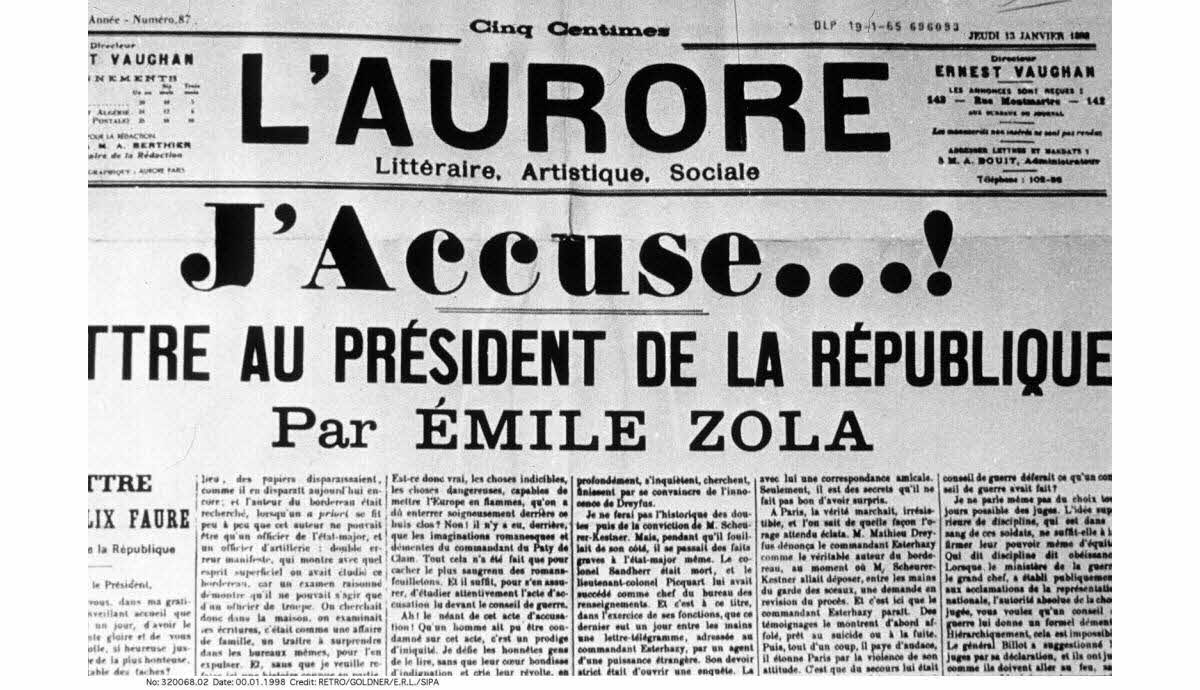

L’« Affaire Dreyfus » a profondément divisé la société française de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle. En 1894, Alfred Dreyfus, capitaine d’origine juive, est accusé à tort de trahison, un procès marqué par des erreurs judiciaires et un militantisme antisémite de certains acteurs. Après deux procès, il est condamné et envoyé au bagne sur l’île du Diable, en Guyane, où il passe cinq années dans des conditions difficiles. La mobilisation de figures comme Émile Zola avec son fameux « J’accuse… » en 1898 contribue à la révision du procès et à sa réhabilitation en 1906.

Ce geste de justice est souvent perçu comme un tournant dans la reconnaissance des droits des minorités et dans la lutte contre l’antisémitisme, mais l’héritage de cette affaire reste encore sensible. En 2025, entre janvier et mai, 504 actes antisémites ont été recensés en France, soit une baisse de 24 % par rapport à l’année précédente, mais ce chiffre témoigne aussi d’une persistance des tensions et des préjugés, surtout si l’on le compare à la situation en 2013, période où ces actes avaient doublé.

Un devoir de mémoire et de vigilance

Le président Macron a insisté sur le fait que la filiation des héritiers des anti-Dreyfusards, souvent porteurs d’idéaux anti-républicains et antisémites, ne s’était jamais éteinte. Il a appelé à une vigilance constante face à ces vieux démons, pour éviter que l’histoire ne se répète. La création de cette journée de commémoration constitue une étape pour renforcer cette conscience collective.