Table of Contents

Dialogue culturel entre Arabes et Occident lors du Caire Book Fair

Dans le cadre des activités culturelles du Salon international du livre du Caire, une table ronde intitulée « Arabes et Occident : visions partagées » a rassemblé deux des penseurs arabes les plus éminents, le Dr Abdelilah Belqziz, professeur de philosophie à l’Université Hassan II de Casablanca, et le Dr Mohamed El-Maazouz, professeur à l’Université de la Sorbonne et conseiller de l’Union européenne. La session a été animée par le chercheur égyptien Nabil Abdelfattah, qui a abordé la relation complexe entre la pensée arabe et la pensée occidentale, tout en explorant les visions réciproques des deux parties à la lumière des transformations politiques et intellectuelles actuelles.

La nécessité d’une approche approfondie

Les participants ont convenu de l’importance de dépasser les discours réducteurs sur la relation entre Arabes et Occident, et de travailler à la construction de perspectives plus complexes et profondes, basées sur une lecture historique réfléchie et une compréhension élargie des changements géopolitiques et culturels contemporains.

Nabil Abdelfattah a commencé la session en soulignant que l’Occident n’est pas une entité monolithique ou statique, mais un espace pluriel et en évolution, ce qui nécessite de réévaluer la manière dont la pensée arabe appréhende l’Occident. Il a affirmé que les perceptions arabes dominantes sur l’Occident sont souvent entachées de contradictions et de mythes, ce qui rend nécessaire leur déconstruction et leur reconstruction sur des bases plus réalistes et objectives.

L’impact de l’histoire sur la vision arabe de l’Occident

Le Dr Abdelilah Belqziz a mis l’accent sur l’impact des événements historiques dans la formation de la vision arabe de l’Occident, en notant que l’interaction arabe avec la modernité occidentale a commencé avec la campagne de Napoléon en Égypte. Cet événement a divisé les élites arabes entre deux courants principaux : le premier prônant l’authenticité et l’héritage islamique, tandis que le second adoptait le projet de modernisation et d’ouverture à la pensée occidentale, plus tard qualifié de courant libéral arabe.

De son côté, le Dr Mohamed El-Maazouz a attiré l’attention sur les événements récents, affirmant que le « déluge de l’Al-Aqsa » et ses conséquences sur la question palestinienne ont à nouveau mis les Arabes face à un véritable défi dans leur relation avec l’Occident. Il a précisé que l’Occident, qui a longtemps été préoccupé par « la question juive », se trouve aujourd’hui confronté à ce que l’on pourrait appeler « la question arabe », dans un contexte de prise de conscience mondiale accrue de la question palestinienne et des manifestations contre les politiques d’occupation.

Les courants de pensée arabes face à l’Occident

Belqziz estime que les deux courants de pensée majeurs dans le monde arabe se sont formés sous le sentiment de supériorité de l’Occident, mais ont divergé sur la manière de le traiter. D’un côté, le courant « authentique » considère que faire face à cette supériorité nécessite de se protéger derrière les références traditionnelles et de les réinventer pour contrer le progrès occidental et préserver l’identité culturelle. Le courant libéral, quant à lui, est également divisé en deux sous-courants : le premier étant « l’islamisme réformiste », représenté par des penseurs tels que Rifa’a al-Tahtawi et Muhammad Abduh, cherchant à concilier héritage et modernité, et le second étant « le courant de la renaissance », qui voit en l’Occident un modèle civilisateur avancé dont les Arabes doivent s’inspirer pour réaliser le progrès et construire une société moderne.

Entre rupture et imitation

Selon Belqziz, la perception de l’Occident s’est scindée en deux visions opposées : l’une le considérant comme une menace civilisationnelle, à contrer en renforçant l’identité orientale et islamique, l’autre le voyant comme un modèle à imiter pour atteindre la civilisation désirée. Alors qu’un courant voit l’Occident comme un danger imminent à combattre, l’autre le perçoit comme un référentiel de modernisation à suivre.

À la fin du XVIIIe siècle, l’Occident n’avait pas encore révélé clairement ses projets coloniaux, mais avec l’émergence de ces projets et l’expansion de l’influence coloniale, il est devenu un symbole d’hégémonie et de racisme. Cette position n’a pas été limitée aux courants salafistes, mais a également été partagée par les mouvements nationalistes arabes et marxistes, qui considèrent l’Occident comme une puissance coloniale cherchant à soumettre les peuples et à piller leurs ressources.

Une dualité complexe

Un autre courant arabe a maintenu que l’Occident n’est pas simplement une force coloniale, mais aussi le berceau de la renaissance, de la réforme religieuse, de la révolution scientifique, de la démocratie, du rationalisme et de l’illustration. Toutefois, le principal problème réside dans le fait que chaque courant voit l’Occident sous un angle unique ; soit comme un bien absolu, soit comme un mal absolu, alors que la réalité est que c’est une entité complexe englobant ces deux opposés. Il représente d’une part un centre de modernité et de progrès, et d’autre part, une force cherchant à dominer et à asservir.

Belqziz souligne que l’Occident pratique en son sein des valeurs de justice, de démocratie et de droits humains, mais qu’à l’extérieur de ses frontières, il se transforme en une puissance coloniale qui ne reconnaît pas les droits des autres peuples. Cette duplicité dans son comportement le fait apparaître comme un être contradictoire ; à l’intérieur, il est un modèle de culture, tandis qu’à l’extérieur, il impose son contrôle par des moyens d’hégémonie et d’exploitation.

Vers une vision critique

Belqziz argue que le problème ne réside pas dans l’Occident lui-même, mais dans la vision arabe fermée à son égard, qui réduit l’expérience occidentale soit à une image idéale à suivre, soit à une image diabolisée qui impose une hostilité absolue. Il affirme que les Arabes doivent soumettre leur vision de l’Occident à une critique profonde, tout comme l’Occident lui-même porte des contradictions criantes nécessitant une analyse minutieuse. D’une part, il est difficile d’imiter un modèle dont les représentants ne vous reconnaissent pas comme un partenaie, et d’autre part, il est impossible de maintenir une position d’hostilité totale sans comprendre les complexités de la scène mondiale.

La continuité du dialogue culturel

Belqziz poursuit en affirmant que la relation entre Arabes et Occident n’est pas simplement un conflit permanent, mais aussi un processus d’échange culturel continu. En étant influencées par les valeurs modernes développées en Occident entre les XVIe et XIXe siècles, les courants réformistes et de renaissance dans le monde arabe ont réussi à intégrer bon nombre de ces valeurs dans le tissu culturel arabe contemporain.

Il considère que l’échange culturel est l’un des aspects fondamentaux de la relation avec l’Occident, et qu’il doit aller de pair avec une critique des pratiques coloniales et des interventions extérieures. Bien qu’il soit impossible de nier les tragédies engendrées par le conflit avec l’Occident dans le passé et le présent, il est tout aussi indéniable que l’interaction culturelle a joué un rôle dans l’évolution de la pensée arabe moderne.

La problématique de la rupture et de la déformation

Parallèlement, le Dr Mohamed El-Maazouz a examiné l’influence de la pensée occidentale sur la pensée arabe, notant que la relation entre les deux parties n’a pas été aussi interactive qu’elle a été marquée par des tentatives d’exclusion et de déformation de la pensée arabe islamique. Il précise que les tentatives de l’Occident d’interagir avec la pensée arabe n’étaient pas motivées par une recherche scientifique neutre, mais étaient guidées par des objectifs religieux et idéologiques, débutant avec l’Église et se poursuivant avec l’orientalisme moderne.

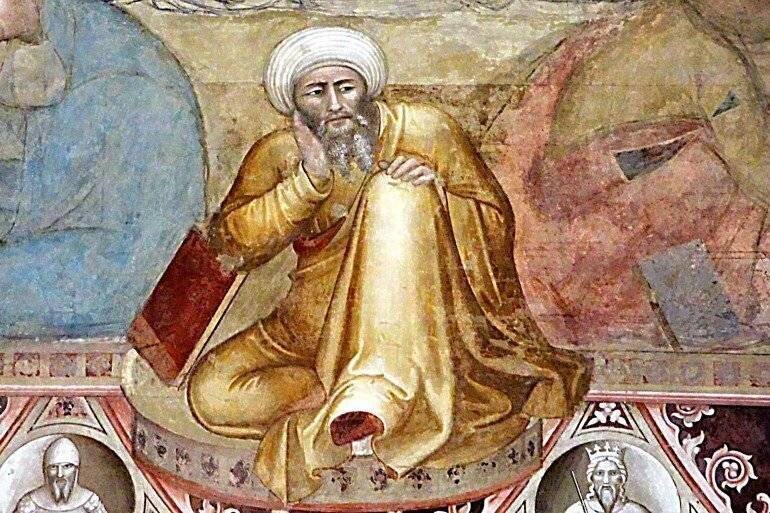

Les études historiques montrent que l’Occident n’a pas seulement cherché à s’inspirer de la pensée arabe islamique au Moyen Âge, mais qu’il a parfois cherché à la déformer et à la présenter selon des conceptions préconçues. Alors qu’Avicenne dominait la pensée européenne pendant plus de quatre siècles, une tentative d’éviction a eu lieu à travers un courant religieux chrétien-juif commun. Cela s’est manifesté dans les travaux du philosophe Thomas d’Aquin, qui n’a pas lu les textes d’Avicenne dans leur version arabe originale, mais s’est appuyé sur des traductions hébraïques réalisées par des penseurs juifs comme Maïmonide et Abraham Ben David. Ces traductions étaient sélectives, où la philosophie d’Avicenne a été réinterprétée pour servir la vision théologique juive et chrétienne, entraînant sa chute de son trône intellectuel en Europe.

Un projet idéologique plus large

La déformation d’Avicenne n’a pas été simplement un recul intellectuel, mais faisait partie d’un projet idéologique plus large visant à délégitimer l’ensemble de la philosophie arabe islamique. L’Église occidentale a cherché à consacrer Thomas d’Aquin comme une autorité intellectuelle, le représentant dans les œuvres artistiques assis sur le trône de la philosophie, tandis qu’Avicenne apparaissait dans des ombres pâles sous ce trône, indiquant un déclin de la pensée arabe. Ce n’était pas simplement une œuvre artistique, mais une expression d’une tendance européenne visant à saper l’influence arabe islamique dans la pensée occidentale.

Parmi les tentatives de déformation, il y a l’affirmation selon laquelle Avicenne considérait la philosophie comme étant en contradiction avec la religion, une hypothèse totalement erronée, car Avicenne était en réalité l’un des principaux défenseurs de la conciliation entre religion et raison, posant que la philosophie et la religion ne sont pas en conflit, mais se complètent. Cependant, Thomas d’Aquin a essayé de s’approprier cette proposition et de la présenter comme un accomplissement pour le christianisme occidental, ignorant que ses origines proviennent de la pensée islamique.

Des stéréotypes persistants

La déformation n’a pas été limitée au Moyen Âge, mais a également persisté à l’ère moderne avec l’émergence de l’orientalisme au XVIIIe siècle, où les orientalistes ont redéfini le monde arabe et islamique selon une vision stéréotypée et déformée. Par exemple, le Prophète Muhammad a été présenté non pas comme une figure religieuse, mais comme un personnage politique, et des aspects de sa personnalité, tels que ses épouses multiples, ont été mis en avant pour diminuer sa valeur spirituelle et religieuse. L’Islam a été dépeint comme une religion de violence plutôt que comme une religion de culture et de tolérance.

Ce parti pris intellectuel et religieux dans le traitement de l’héritage arabe islamique n’était pas simplement un malentendu, mais faisait partie d’un projet politique et culturel visant à consacrer l’hégémonie occidentale et à maintenir le monde arabe dans une position de dépendance, au lieu d’être un partenaire dans la production de la connaissance et de la civilisation.

Un appel à la réflexion critique

Le Dr El-Maazouz estime que la révision de la relation intellectuelle entre Arabes et Occident est devenue nécessaire face aux transformations actuelles, particulièrement avec les grands défis imposés par la question palestinienne aujourd’hui. Il souligne que les Arabes doivent dépasser l’état d’immobilisme intellectuel dans lequel les a plongés cette relation inégale, en renouant le contact avec leur héritage philosophique et intellectuel, non pas comme un passé figé, mais comme une source renouvelée de créativité et de pensée critique.

Il appelle à la nécessité de produire un nouveau discours arabe qui dépasse la dichotomie d’une admiration absolue pour l’Occident ou d’une hostilité aveugle envers celui-ci, en insistant sur l’importance de retrouver l’initiative intellectuelle et de construire une vision critique indépendante qui redonne au monde arabe son rôle dans la formulation de la connaissance et l’enrichissement de la pensée humaine.