Table of Contents

Il est rare aujourd’hui de traverser l’existence sans avoir besoin, à un moment ou un autre, de subir une intervention chirurgicale. L’histoire de cette discipline a connu de nombreux bouleversements. Les anciens Égyptiens étaient déjà d’habiles chirurgiens, comme en atteste le papyrus d’Edwin Smith, daté de 1500 avant notre ère, qui aborde des sujets variés de chirurgie, tels que la réduction des luxations ou la prise en charge des plaies et des traumatismes.

Cicatrisation des plaies et réduction des fractures

Au Moyen Âge, les moines, qui avaient vocation à soigner les malades, se voient interdits de pratiquer des actes de chirurgie à la suite du concile de Tours en 1163, qui décrète que « l’Église hait le sang » (*Ecclesia abhorret a sanguine*). En tant qu’hommes de Dieu, les clercs ne sont pas autorisés à faire couler le sang, de quelque manière que ce soit.

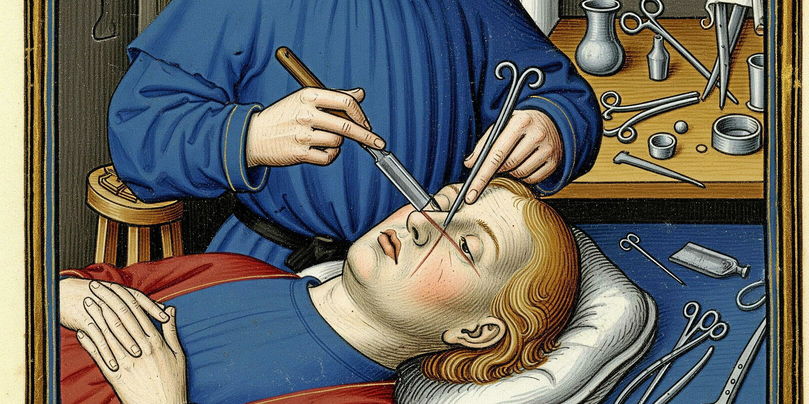

Si étonnant que cela puisse paraître, la chirurgie devient alors l’affaire des barbiers, déjà chargés de réaliser des saignées. Leur habileté à manier le rasoir leur confère une légitimité pour entamer la peau. Les compétences des barbiers s’étendent de la cicatrisation des plaies à la réduction des fractures, les extractions dentaires, et le traitement des abcès et furoncles. Ils étaient également responsables d’évacuer les « enflements », dont les célèbres écrouelles, résultant d’une infection par la tuberculose.

L’origine du poteau hélicoïdal tricolore, emblème des barbiers, proviendrait des bandages sanglants exposés devant leurs boutiques : le bleu pour les veines, le blanc pour les bandages et le rouge pour le sang.

Une lance dans le cerveau

Au XIIIe siècle, Jean Pitard, premier chirurgien de Saint-Louis, établit une distinction claire entre les « robes courtes » (barbiers-chirurgiens) et les « robes longues » (chirurgiens lettrés). Les premiers s’occupent d’interventions mineures, tandis que les seconds, portant la même toge noire que les médecins, possèdent des connaissances en latin et doivent passer un examen pour pouvoir exercer.

Cette dichotomie entraîne des situations absurdes où des médecins, n’ayant aucune expérience en incision, prescrivent des saignées aux « robes courtes » dans un latin que ces derniers ne comprennent pas.

À la Renaissance et au siècle des Lumières, la cour des rois de France devient le berceau de grands chirurgiens, dont Ambroise Paré, qui devient le chirurgien officiel de quatre rois : François Ier, Henri II, Charles IX et Henri III. En 1559, Henri II subit un grave accident lors d’un tournoi, la lance de son adversaire transperçant son œil et pénétrant dans son cerveau. Bien qu’Ambroise Paré n’ait pu sauver le roi, il avait déjà fait ses preuves quelques années auparavant lors du siège de Boulogne.

Une main articulée par des ressorts

Le maître barbier-chirurgien se forge une solide réputation sur les champs de bataille. Alors que le fer rouge reste la méthode privilégiée pour cautériser les hémorragies, Paré développe la pratique de la ligature des vaisseaux sanguins, considérée comme plus sûre. Il remet également en question l’utilisation de l’huile bouillante, qui aggrave douleurs et risques d’infections, en préconisant un onguent à base de térébenthine.

Paré conçoit même des mains articulées par des ressorts et des prothèses de jambes. Il est également à l’origine de la généralisation du bistouri, plus adapté à l’incision de la peau que les lancettes. Grâce à ses travaux, le barbier-chirurgien acquiert ses lettres de noblesse, sa philosophie se résumant ainsi : « Je l’ai pansé, Dieu l’a guéri. »

En 1686, un autre grand chirurgien, Charles-François Félix, se distingue en tant que chirurgien personnel de Louis XIV, soulageant le roi d’une fistule anale, ce qui lui vaut la reconnaissance de la cour et l’octroi d’un statut royal aux chirurgiens. En 1743, Louis XV, suivant les conseils de son premier chirurgien François de Lapeyronie, prononce la séparation formelle entre chirurgiens et barbiers. L’Académie royale de chirurgie est fondée en 1748.