Table of Contents

Les députés français entament à partir du 12 mai l’examen de deux projets de loi essentiels portant sur la fin de vie, l’un consacré aux soins palliatifs, l’autre à l’aide à mourir. Cette étape cruciale intervient après une interruption des débats en raison de la dissolution de l’Assemblée nationale. Afin de mieux comprendre ces enjeux, voici un éclairage sur les principaux termes et concepts liés à la fin de vie en France.

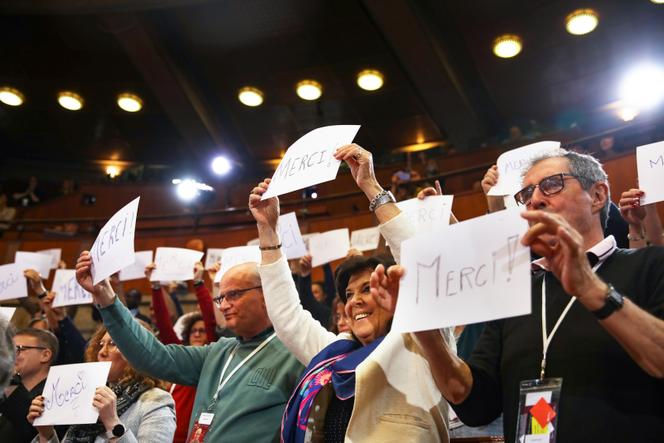

Les participants de la convention citoyenne sur la fin de vie, réunie au Conseil économique, social et environnemental à Paris, expriment leur gratitude envers le comité de gouvernance, le 2 avril 2023.

La fin de vie en France est actuellement encadrée par la loi Claeys-Léonetti, adoptée en 2016. Cette loi prévoit notamment que les patients atteints d’une maladie incurable peuvent bénéficier d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès. Ce dispositif vise à soulager la souffrance intense des malades en phase terminale.

Euthanasie

Selon le Comité consultatif national d’éthique (CCNE), l’euthanasie est un « acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable ». Toutefois, le président Emmanuel Macron a précisé que le projet de loi actuel n’inclut pas d’euthanasie, définie comme l’acte de mettre fin aux jours d’une personne avec ou sans son consentement.

En Belgique, l’euthanasie est légale depuis le 28 mai 2002, avec des conditions strictes : la demande doit être volontaire, réfléchie, répétée et sans pression extérieure. En 2021, environ 2 700 euthanasies ont été enregistrées, représentant 2,4 % des décès totaux dans le pays.

Aux Pays-Bas, l’euthanasie est encadrée depuis le 1er avril 2002. Elle nécessite l’accord du médecin et d’un expert indépendant, qui doivent confirmer que le patient souffre de manière insupportable et sans espoir d’amélioration.

Assistance au suicide

Contrairement à l’euthanasie, où un tiers accomplit l’acte, l’assistance au suicide repose sur le fait que la personne elle-même réalise le geste fatal. Le CCNE définit cette assistance comme « donner les moyens à une personne de se suicider elle-même (…) en absorbant un produit létal qui lui a été préalablement délivré ».

La Suisse autorise cette pratique depuis 1937, bien que l’euthanasie y soit interdite. La personne n’a pas forcément besoin d’être en phase terminale, mais doit prouver sa capacité de discernement. L’Autriche a légalisé l’assistance au suicide en décembre 2021, appliquée depuis janvier 2022.

En Italie, l’assistance au suicide a été dépénalisée en 2019, à condition que le malade soit pleinement conscient, maintenu en vie par des traitements et souffre d’une maladie irréversible causant une douleur jugée intolérable.

Suicide assisté

Le terme « suicide assisté » est souvent utilisé pour désigner l’assistance au suicide, mais le CCNE en souligne une distinction importante. Le suicide assisté implique une personne souhaitant se suicider mais incapable physiquement d’accomplir l’acte elle-même, nécessitant l’aide d’un tiers. Cette notion se rapproche de l’euthanasie, bien que la différence soit ténue.

Le CCNE précise que la différence principale réside dans la volonté affirmée de la personne qui demande à un tiers de réaliser ce qu’elle ne peut faire elle-même, tandis que l’euthanasie concerne ceux qui ne souhaitent pas se suicider, même avec assistance.

Emmanuel Macron décrit le suicide assisté comme un « choix libre et inconditionnel d’une personne de disposer de sa vie », sans préciser qui accomplit l’acte final, mais exclut ce terme du projet de loi aux côtés de l’euthanasie.

Aide active à mourir

L’euthanasie et l’assistance au suicide peuvent être regroupées sous la notion d’« aide active à mourir », dont la légalisation a été jugée envisageable en France par le CCNE en septembre 2022. La majorité des membres de la convention citoyenne sur la fin de vie, rapport final remis en avril 2023, a également soutenu la légalisation sous conditions de ces pratiques.

Le terme choisi dans le projet de loi est celui d’« aide à mourir », jugé par Emmanuel Macron simple et humain.

Au Luxembourg, cette aide active à mourir, offrant le choix entre euthanasie et assistance au suicide, est légale depuis 2009. Les conditions requièrent que le patient soit conscient, non soumis à une pression extérieure et se trouve dans une situation médicale sans issue ni perspective d’amélioration.

L’Espagne permet également ces deux pratiques depuis mars 2021, avec la possibilité pour toute personne souffrant d’une maladie grave et incurable ou de douleurs chroniques incapacitantes de demander une assistance médicale pour mettre fin à ses souffrances jugées intolérables.

Sédation profonde et continue jusqu’au décès

En France, la loi Claeys-Léonetti autorise la « sédation profonde et continue jusqu’au décès » pour les malades en phase terminale souffrant de façon intense, dont la vie est menacée à court terme. Cette procédure consiste en l’endormissement définitif du patient par injection de midazolam, un puissant sédatif à action rapide.

Parallèlement, les traitements jugés inutiles ou disproportionnés sont arrêtés, notamment l’hydratation et la nutrition, tandis que des antidouleurs sont administrés pour soulager les souffrances. La mort survient généralement autour d’une semaine, due à la défaillance des organes après l’arrêt des traitements. L’accumulation de potassium dans le sang provoque ensuite l’arrêt cardiaque.

L’équipe médicale accompagne le patient jusqu’à la fin, prodiguant des soins palliatifs essentiels tels que les soins de toilette, le toucher-massage, ainsi que des soins de la bouche et des yeux pour préserver le confort.