Table of Contents

En 1867, la Russie cédait l’Alaska aux États-Unis pour 7,2 millions de dollars, une transaction devenue l’une des plus célèbres dans l’histoire des acquisitions territoriales. Ce territoire, alors perçu comme coûteux et lointain, allait marquer durablement les relations entre les deux grandes puissances et révéler un potentiel économique bien plus tardif. Sur les cartes modernes, Sitka et l’ancienne Novo-Arkhangelsk rappellent encore ce tournant géopolitique du Pacifique nord.

Fourrures, prêtres et monopole impérial

La présence russe en Alaska ne s’est pas imposée par la guerre, mais par la fourrure. Au XVIIIe siècle, des marchands et des aventuriers s’aventurent au-delà de la Sibérie, attirés par les richesses des loutres de mer. Les premiers navires reviennent chargés de loutres, de renards et d’autres fourrures qui séduisent les marchés européens et américains. Dans les années 1790, Catherine II autorise la création de la Compagnie russo-américaine et lui confère le monopole du commerce et de l’administration du territoire.

À l’époque, l’Alaska demeure un espace froid et peu peuplé. Les Russes, dont le nombre ne dépassait pas 800 au sommet, doivent faire face à l’isolement géographique vis-à-vis de Saint-Pétersbourg. Les communications sont difficiles et les coûts de maintien de la colonie pèsent lourdement sur la décision stratégique. Les responsables russes finissent par évaluer que conserver ce territoire coûteux et peu rentable peut être moins avantageux que d’en tirer rapidement profit, notamment dans le contexte des coûts liés à la guerre de Crimée.

L’Alaska vendue pour 7,2 millions de dollars

En juillet 1867, Edouard de Stoeckl, envoyé russe à Washington et négociateur en chef, confie à un proche que l’accord suscite une forte opposion, mais que la réalité des colonies demeure mal appréhendée par la métropole. Le territoire est finalement cédé le 30 mars 1867 pour 7,2 millions de dollars, soit environ 6,6 millions d’euros à l’époque, et environ 128 millions d’euros actuels une fois l’inflation prise en compte.

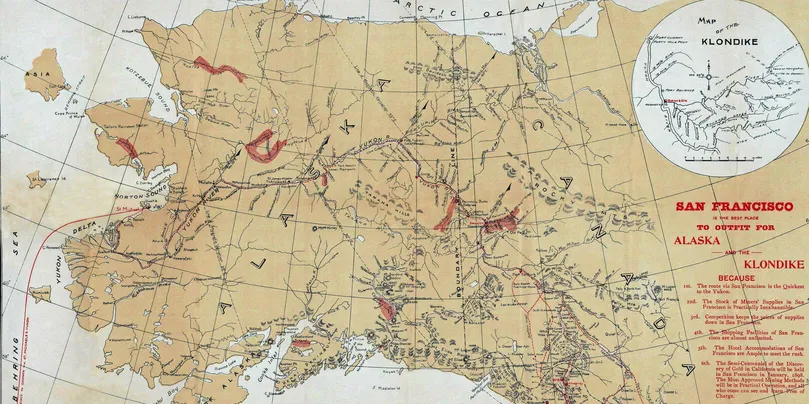

Pour les Américains, l’achat apparaissait comme une opportunité stratégique majeure: ressources potentielles, fourrures, pêche et une ouverture commerciale accrue avec la Chine et le Japon. Le gouvernement américain espérait surtout prévenir une éventuelle présence britannique sur le territoire et envisager l’Alaska comme une étape vers l’émergence d’une puissance pacifique sur le continent. L’opinion de l’époque décrivait une démarche expansionniste qui semblait répondre à des intérêts américains croisés.

« Déserts de neige » ou affaire du siècle ?

À Saint-Pétersbourg, certains considèrent la vente comme une humiliation: une colonie périphérique et coûteuse aurait été bradée. Le journal libéral Golos dénonce une vente « profondément irritante pour tous les vrais Russes » et s’interroge sur le prix d’un territoire aussi symbolique pour la nation.

De l’autre côté du Pacifique, les réactions divergent également. Le secrétaire d’État américain qui a oeuvré pour le traité est parfois moqué pour avoir dépensé ce qui était perçu comme une somme extravagante dans un « désert gelé ». D’autres journaux évoquent l’Alaska comme une possession de déserts de neige infranchissables, renforçant le sens d’un territoire éloigné et difficile à défendre.

Héritage et potentiel futur

Depuis lors, les États-Unis ont tiré des bénéfices considérables des ressources et du positionnement stratégique de l’Alaska. Huile de baleine, fourrures, minéraux et, plus tard, pétrole ont soutenu la croissance économique et l’expansion industrielle américaine. Aujourd’hui, l’Alaska est soupçonnée de receler des milliards de barils de réserves pétrolières, consolidant son rôle clé dans l’économie et la sécurité énergétique des États‑Unis. Cette vente historique demeure ainsi l’une des plus célèbres et lucratives du XXe siècle dans l’histoire des acquisitions territoriales.