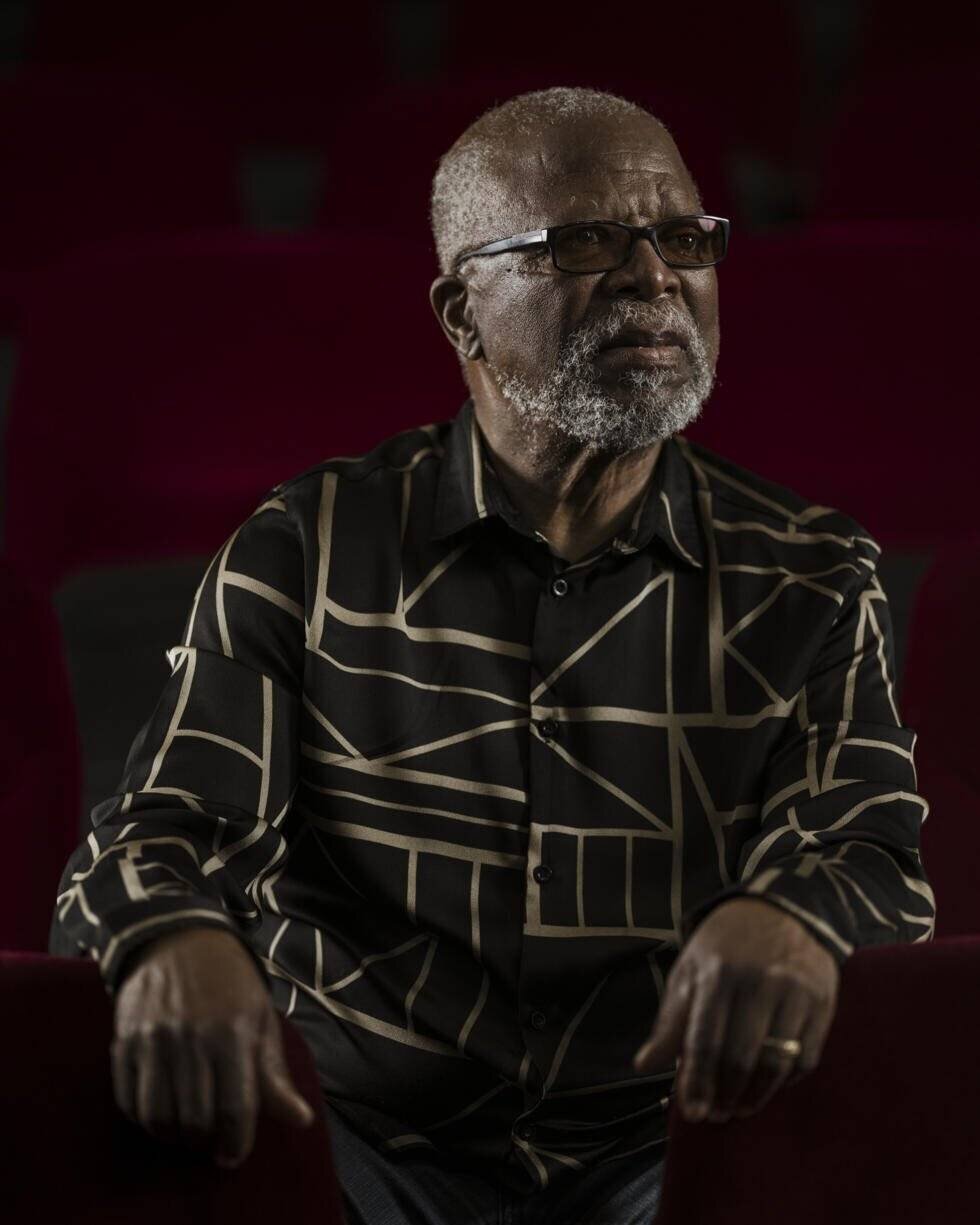

John Kani, figure du théâtre sud‑africain, incarne un art engagé contre l’apartheid et l’injustice : à 82 ans, l’acteur et dramaturge continue de rappeler par la scène et la parole le prix de la liberté en Afrique du Sud.

John Kani à Johannesburg : mémoire et anecdotes

Au théâtre qui porte son nom à Johannesburg, John Kani fend les gradins rouges à la recherche d’un siège précis : le 15E, qu’il désigne en souriant comme « le siège de Nelson Mandela! ». Lors d’une représentation interrompue, il se souvient que Mandela avait lancé : « +Excusez-moi, est‑ce que vous pourriez recommencer depuis le début? J’ai des problèmes avec mes appareils auditifs+ », récit‑il en imitant l’accent du premier président élu démocratiquement en Afrique du Sud.

Reconnu tardivement sur la scène internationale, John Kani a reçu un Tony Award en 1975 et a été admis en août à l’Académie des Oscars. Sa notoriété mondiale s’est accrue grâce au rôle de T’Chaka dans Black Panther (2018) et au doublage de Rafiki pour les nouveaux films autour du Roi Lion.

De la répression au théâtre : violences, exil et pièces de protestation

Entré au théâtre en 1965, John Kani se souvient d’une époque « où il n’y avait presque pas d’espoir ». Il évoque la politique d’anéantissement de toute résistance par le gouvernement de l’apartheid : emprisonnement, Robben Island, ou exil. Il confie aussi avoir, jeune, pensé rejoindre la clandestinité et « revenir avec une AK-47 », avant que ses amitiés avec des artistes blancs — parmi eux le dramaturge Athol Fugard — ne l’orientent vers le « théâtre de protestation ».

Des pièces comme Sizwe Banzi est mort et L’Île, créées dans les années 1970, ont mis en lumière les réalités de la ségrégation devant un public mixte. Ces engagements lui ont valu des menaces et des violences : « Je me tiens devant vous malgré onze coups de couteau. J’ai survécu à une tentative d’assassinat. J’ai passé des jours et des jours à l’isolement en cellule », raconte‑t‑il. Son œil de verre témoigne encore d’un passage à tabac par la police.

Plus de trente ans après les premières élections démocratiques de 1994, Kani constate qu’une partie de la jeunesse sud‑africaine « n’a pas idée du prix » payé par les anciens militants. Il raconte une anecdote avec sa petite‑fille de 11 ans : pour lui faire comprendre l’impossibilité, autrefois, d’entrer dans certains restaurants, il lui a dit qu’il lui était interdit d’y manger. Elle lui a répondu : « Pourquoi tu veux manger là? La nourriture y est mauvaise », se remémore‑t‑il en riant.

Sa pièce Kunene et le Roi (2019), qui interroge les tensions raciales post‑apartheid, a récemment fait sa première américaine au Théâtre Shakespeare de Washington. En comparant des scènes contemporaines à l’apartheid, il estime : « Quand un camion de l’ICE (les services de l’immigration américains, ndlr) arrive avec des soldats pour chercher des personnes sans papiers, c’est l’Afrique du Sud de l’apartheid. » Il évoque aussi les contrôles obligatoires d’autrefois : « On m’a arrêté à 12 mètres de la porte de mon père parce que j’avais oublié mon pass ».

Pour John Kani, l’art doit « demander des comptes aux puissants » et fonctionne comme un miroir de la société : « Quand tout va bien, on fête ça en chanson. Quand ça tourne mal, on le manifeste en poésie, avec de la colère, et on défile dans rue. » Son admission à l’Académie des Oscars lui offre, selon lui, une tribune pour porter une voix africaine : « On peut espérer, qu’en y siégeant, on pourra inciter à s’intéresser davantage à l’Afrique. » Il appelle par ailleurs au soutien économique : « L’Afrique a besoin d’incubation. L’Afrique a besoin d’aide au développement, » et conclut : « Mais surtout, l’Afrique a besoin d’un budget. »

Son souhait personnel reste de pouvoir transmettre l’histoire et la mémoire aux générations futures : un jour raconter à ses arrière‑petits‑enfants comment « ce monstre s’appelait l’Injustice. Mais les peuples du monde se sont unis… et on l’a vaincu. »