Table of Contents

Beaucoup d’entre nous s’interrogent sur leurs origines. Pour l’Univers, ces origines ne sont pas une maison, mais des étoiles premières nées après le Big Bang. Après des décennies de recherche, des astrophysiciens pensent avoir identifié des traces de ces « étoiles primordiales » au sein d’une galaxie lointaine désignée LAC1-B.

Les étoiles primordiales : que sont-elles ?

Les étoiles primordiales, parfois appelées « générations zéro » ou « troisième génération » dans certains comptes rendus, diffèrent fortement des étoiles observées aujourd’hui.

Elles étaient composées presque exclusivement d’hydrogène et d’hélium, avec seulement de faibles traces de lithium.

Ces étoiles ont été massives, souvent des centaines de fois la masse du Soleil, et ont brûlé et disparu très rapidement.

Leurs explosions et leur évolution ont laissé des empreintes profondes sur la chimie et la structure de l’Univers primordial.

Repérer ces signatures permettrait de comprendre les premières étapes de la formation stellaire et l’enrichissement chimique des galaxies naissantes.

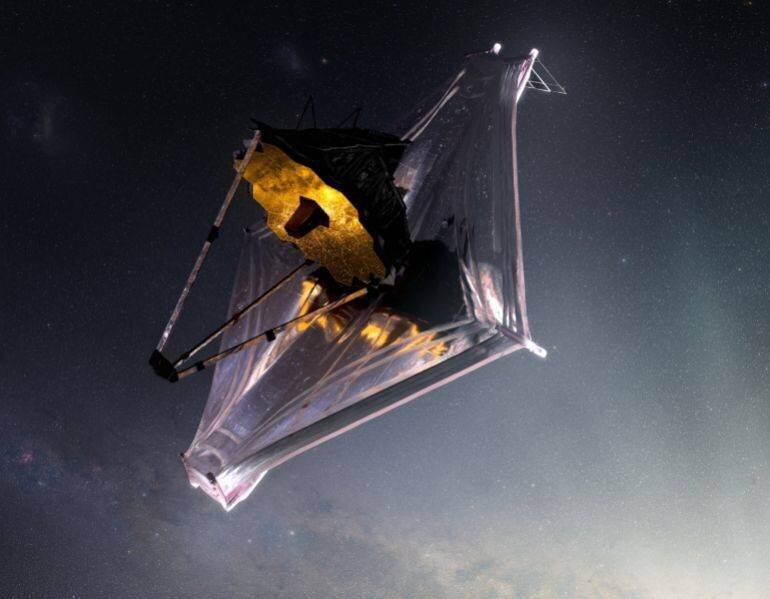

Observation avec le télescope James Webb

Une équipe dirigée par le Dr Ari Visbal de l’Université de Toledo a analysé des images et spectres recueillis par le télescope spatial James Webb.

En exploitant un effet de lentille gravitationnelle — qui amplifie la lumière d’objets très lointains — les chercheurs ont examiné une faible galaxie nommée LAC1-B.

Aux yeux nus sur les images, LAC1-B apparaissait comme une simple tache lumineuse. L’analyse détaillée a révélé un portrait bien plus intriguant.

Les données montrent que LAC1-B est imbriquée dans une concentration de matière noire, comme le prévoient les modèles décrivant la formation des premières étoiles.

À l’intérieur, on distingue un petit groupe d’étoiles extrêmement massives — certaines jusqu’à mille fois la masse solaire — et un gaz presque dépourvu de métaux.

Indices et preuves avancées

Les éléments clés relevés par l’équipe sont les suivants :

- Une forte amplification par lentille gravitationnelle permettant d’observer des structures très faibles.

- La présence d’étoiles de masse exceptionnelle au sein d’une petite région galactique.

- Un gaz environnant très pauvre en métaux, cohérent avec un milieu peu enrichi par des générations stellaires précédentes.

Ces caractéristiques correspondent aux prédictions théoriques concernant les environnements des premières étoiles primordiales.

Les auteurs ont documenté leurs résultats dans Astrophysical Journal Letters (voir l’article publié : https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ae122f).

Réactions et limites de l’étude

Le Dr Visbal et son équipe se montrent prudents. Ils reconnaissent que les observations actuelles ne constituent pas une preuve irréfutable.

Selon leurs déclarations, il est possible que LAC1-B ne soit qu’un point lumineux singulier dans une carte cosmique encore incomplètement explorée.

Les scientifiques insistent sur la nécessité d’observations complémentaires pour confirmer que les signatures mesurées proviennent effectivement d’étoiles primordiales.

Des campagnes supplémentaires, d’autres cibles lentes-gravitantes et des analyses spectroscopiques plus détaillées permettront de lever les doutes.

Conséquences pour la cosmologie

Si ces résultats se confirment, ils offriraient une fenêtre directe sur l’une des phases les plus anciennes de l’Univers, quelques centaines de millions d’années après le Big Bang.

Comprendre les étoiles primordiales éclairerait la chronologie de la formation des galaxies, l’enrichissement chimique et le rôle de la matière noire dans l’assemblage des grandes structures.

Les chercheurs espèrent que James Webb, conjugué à d’autres instruments et méthodes, permettra de détecter d’autres candidats comparables.

Chaque nouvelle observation renforcera notre capacité à reconstruire l’histoire des toutes premières étoiles et du cosmos jeune.