Table of Contents

Malaga Island, Paul Harding, histoire, racisme, insularité se rejoignent dans le nouveau roman de l’auteur américain, qui resitue en 1912 la vie d’une communauté insulaire persécutée au large du Maine et retrace la violence et la dignité de ses habitants.

Malaga Island, Paul Harding, histoire, racisme, insularité : le récit et les personnages

En 1912, le monde « civilisé » s’est penché sur Malaga Island, une petite île posée sur l’océan Atlantique, au large du Maine. Paul Harding, lauréat du prix Pulitzer 2010 pour Les Foudroyés et finaliste du Booker Prize et du National Book Award, s’empare de cette tragique histoire de racisme et de mépris. Son roman braque la lumière sur une poignée d’hommes, de femmes et d’enfants qui vivaient à l’écart depuis plus d’une centaine d’années.

Les origines de ces habitants demeuraient mystérieuses dans le regard des autres : anciens esclaves, vétérans de la guerre de Sécession, immigrants égarés… Les autorités les déclarèrent « mulâtres », « imbéciles », « dépravés » et les dispersèrent sur le continent. Harding restitue ces faits par le prisme d’existences individuelles et collectives, sans édulcorer l’humiliation imposée par l’extérieur.

« Aucun de ces enfants n’accordait encore la moindre pensée à ce sang dans leurs veines que les gens en dehors de l’île considéraient comme impur. Même après l’humiliante visite de ces docteurs. »

Le roman fait vivre une galerie de personnages forts et contrastés : une matriarche hantée par les péchés de son père, un garçon d’une sensibilité exceptionnelle pour la contemplation et le dessin, des sœurs avide de savoir, une fratrie d’enfants facétieux « translucides comme la lune », deux femmes déterminées à élever trois orphelins, et un vieux soldat devenu prophète, qui trouve refuge « dans un tronc d’arbre ». Cette communauté polyphonique chante des berceuses irlandaises, traces d’une mémoire mythifiée, et montre comment, « au gré des métissages », « les filles naissent noires, les garçons blancs – parfois l’inverse ». Les éléments et la faim sont impitoyables, mais les liens tiennent et les joies demeurent.

La tragédie survient par l’entremise d’un missionnaire rêveur : fasciné par cette communauté, il consignera des observations qui, trop tard, se retourneront contre elle et mèneront à sa perte. Harding raconte ainsi la rencontre fatale entre la curiosité extérieure et une violence institutionnelle prête à masquer les vies jugées indésirables.

Publication, format et visuel du livre

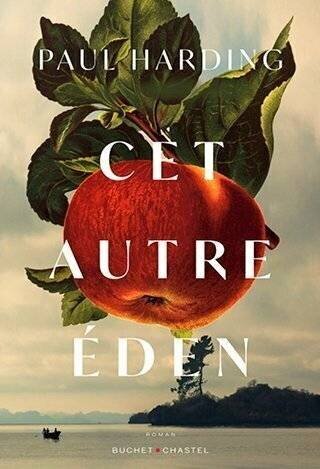

Le roman est publié en France dans une traduction de Pierre Matthieu. L’édition Buchet-Chastel compte 320 pages et se présente au prix de 23,50 €.

À travers une écriture attentive aux détails et aux voix, Paul Harding célèbre quelques existences préservées par la grâce d’une insularité aux allures de miracle. Cet autre Éden se veut un hommage aux hommes et aux femmes rattrapés par la cruauté et la bêtise des masses, tout en rendant visibles la résistance quotidienne et les formes d’amour qui ont tenu cette communauté debout.

Le livre présente, en creux, une réflexion sur la manière dont la société extérieure a jugé et réorganisé des vies entières à coups d’étiquettes et de classifications. En restituant ces destins, Harding invite le lecteur à considérer la complexité des appartenances et la violence des institutions face à des populations marginalisées.

Informations pratiques

Paul Harding, Cet autre Éden, traduit de l’anglais (États-Unis) par Pierre Matthieu (Buchet-Chastel, 320 p., 23,50 €).