Table of Contents

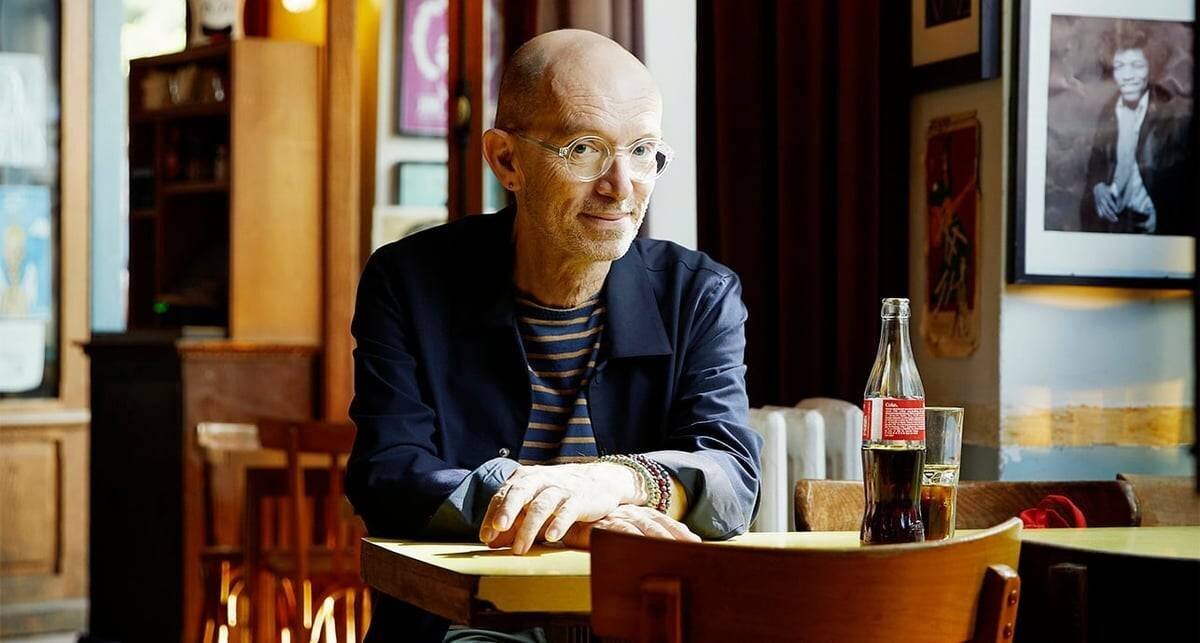

Dans un entretien publié par La Tribune Dimanche, Laurent Mauvignier évoque la fiction comme quête de vérité et l’idée que l’absolu échappe à toute finitude humaine. À propos de son roman La Maison vide, il affirme qu’il ne peut pas dire qu’il est sorti de la fiction et que le narrateur demeure un double, une distance nécessaire pour regarder le réel sans le figer.

La fiction comme perception du réel

« Je ne peux pas dire que je suis sorti de la fiction », explique Mauvignier. Pour lui, la fiction permet d’observer le réel sans imposer une parole surplombante; ce qu’il décrit n’est pas le réel en soi, mais sa perception. Il choisit La Bassée, lieu fictif qu’il a adopté depuis Loin d’eux (1999), afin d’éviter que Descartes et la Touraine ne soient réduits à une unique vision possible du monde.

Il précise que le roman ne s’écrit pas à partir d’expériences vécues, mais des histoires que sa mère lui a racontées durant son enfance. « Entendre des histoires, c’est les vivre », affirme-t-il, et c’est avec ce matériau oral qu’il « se crée son monde ».

Avec les histoires entendues, l’imagination et l’inconnu

Il revient sur un exemple marquant: lorsque son arrière-grand-père Jules revient le 8 janvier 1916 après dix-sept mois de guerre, les émotions et les images se cachent ou se résignent. « Imaginez : plutôt non, laissons-les à leur émotion et à la timidité », dit-il, avançant que l’écriture peut aussi signifier l’impossibilité d’écrire dans certaines occasions. Il affirme que ce qui manque dans une scène peut nourrir le texte et que « ce que je ne sais pas faire, il ne faut pas en faire un problème, mais plutôt une réponse ».

Cette approche se retrouve dans l’ensemble de ses œuvres: le texte évolue comme un organisme vivant, et le lecteur ne peut pas quitter le trajet une fois qu’il est embarqué dans l’écriture. Mauvignier insiste sur l’importance d’affronter les moments d’incertitude et d’échafauder les coulisses du récit, plutôt que de présenter une écriture parfaitement lisible dès le départ.

Le désir d’absolu et la place de Dieu

Le dialogue aborde l’idée d’un absolu qui transcende Dieu. Mauvignier affirme que « Dieu, c’est trop petit » car il perçoit une construction humaine derrière l’image divine. Il recherche quelque chose d’encore plus étranger que Dieu, afin de sortir d’explications simples du monde et de questions trop réductrices.

Il évoque alors une forme d’agnosticisme: ses personnages vivent dans un monde avec un Dieu aveugle, sourd à leur souffrance, qui incarne une domination totale sur les humains.

Le mot mystère ou la notion de transcendance traversent ces échanges. Il privilégie « l’absolu » comme concept, tout en reconnaissant que le mot peut sembler maladroit ou trop frontal. La mystique, elle, demeure une piste ambiguë qui permet d’entendre la foi et l’absolu sans les nommer explicitement.

La mémoire familiale comme clé narrative

Dans l’entretien, Mauvignier évoque une « mystique de l’écriture » qui traverse l’œuvre sans devenir dogme. Il évoque le moment où il prend conscience qu’il était malade le 31 août 2023, pendant l’élaboration de La Maison vide. Cette prise de conscience résonne avec des passages écrits avant sa maladie, comme si son corps ou son écriture avaient pressenti ce qui allait arriver. Il refuse toutefois le terme mystique, préférant parler d’une disposition profonde qui échappe au raisonnement.»

Il décrit une manière de travailler où le roman peut devenir l’endroit où chercher une vérité forte, même si les détails ne correspondent pas exactement à la réalité vécue. « Ce qui m’intéresse, c’est de trouver par les moyens du roman une vérité suffisamment forte pour y faire l’expérience d’une réalité possible », dit-il.

Le trajet de l’écriture et le temps du roman

La question du temps est centrale: Mauvignier dilate, retient, puis distille le temps du récit pour offrir au lecteur une expérience qui ne peut se résumer à une chronologie. Le roman, selon lui, peut « se permettre une durée qui lui appartient », alors que de nos jours les écrivains semblent s’en désintéresser. La Maison vide, qui a connu une version initiale de 1 200 pages, a été retravaillée avec précision: les phrases ont été resserrées, sans retirer les éléments essentiels, afin de préserver le mouvement d’un organisme vivant.

Comme dans Histoires de la nuit, le livre se nourrit d’un rythme qui maintient le lecteur dans le train du récit jusqu’au bout du voyage, en traduisant les sensations et les expériences littéraires dans l’espace du roman.

La sensation comme religion et la complexité des personnages

Pour Mauvignier, la sensation peut porter le mot, mais elle ne le détiendra pas entièrement. La sensation est dense et multiple, capable d’ouvrir la porte à l’absolu. Il affirme que le roman peut donner à voir la complexité des êtres humains sans morales préétablies. Chaque personnage reçoit une couleur et une nuance: la brutalité peut coexister avec une douceur inattendue; les femmes occupent une place privilégiée, mais les hommes ne sont pas exclus du questionnement moral.

Il insiste sur une écriture qui ne donne pas de leçon, mais qui raconte des histoires pour révéler les mécanismes de pouvoir et les relations humaines. Le roman devient ainsi un espace d’exploration des phénomènes sociaux, notamment autour du patriarcat et de ses répercussions sur la vie quotidienne et les corps.

Atavisme, vérité et roman comme expérience

Le créateur parle de l’atavisme comme d’un mouvement profond qui pousse à écrire ce qui ne peut être pleinement expliqué par l’expérience vécue. Il cherche une vérité suffisamment forte pour permettre au lecteur de vivre une réalité possible, même si des détails diffèrent (par exemple, la couleur d’une chambre). Dans ce cadre, des scènes marquantes, comme celle où l’amant allemand ramène Marguerite à la maison, éclairent le roman sur lui-même et sur sa réalité organique.

À propos du portrait des femmes, Mauvignier rappelle que les figures féminines, telles que la mère et la grand-mère, ont guidé le récit et imposé son accent sur la complexité féminine. Le roman est, selon lui, l’un des arts qui permet d’approfondir ces nuances sans moraliser.

Conclusion implicite: la quête d’une vérité possible

À travers cet entretien, Mauvignier défend une approche où la fiction est le moyen privilégié d’explorer ce qui échappe à une réalité figée. Le livre cherche à traduire les sensations et les ambiguïtés humaines, tout en restant fidèle à l’idée que l’absolu, s’il existe, se dérobe toujours à une explication simple. Le travail d’écriture devient alors une quête de vérité qui ne se termine jamais, mais qui, par le roman, peut être expérimentée comme une réalité possible.

Œuvre majeure et réflexive, La Maison vide s’inscrit dans une démarche où le temps, le doute et les émotions constituent les éléments de vérité que seul le roman peut révéler.